कीन्स

के बाद के अर्थशास्त्रियों ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया, वह था कीन्स के

विचारों को प्रावैगिक (Dynamic) स्वरूप प्रदान करना। कीन्स के उत्पादन

रोजगार सिद्धान्त को दीर्घकालीन स्वरूप प्रदान करने का जिन अर्थशास्त्रियों

ने प्रयास किया, उनमें प्रो. आर. एफ. हैरोड (R. E Harrod) और प्रो. ई. डी. डोमर

(E. D. Domar) का योगदान सबसे अधिक एवं महत्वपूर्ण है।

हैरोड-डोमर

मॉडल का सामान्य कथन (General Concept of Harrod & Domar Models)— "प्रो.

हैरोड व डोमर ने आर्थिक विकास के मॉडल विकसित देशों के लिए प्रस्तुत किये हैं।

उन्होंने कहा कि स्थिर विकास की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार दोनों विकास मॉडलों

में समानताएँ हैं। इतना ही नहीं, हैरोड-डोमर मॉडल यह भी स्पष्ट करता है कि

अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा बनी रहे, इसके लिए किस दर से विकास हो एवं

विकास दर को कैसे बढ़ाया जाये ?"

अपने

पूर्ववर्ती विचारकों की भाँति हैरोड एवं डोमर ने भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में

विनियोग को प्रमुख स्थान दिया विशेष रूप से उसके दो तरफी या द्वैत प्रवृत्ति को।

विनियोग जहाँ एक ओर आय में वृद्धि करता है, वहीं उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि

करता है। पहले को हम 'आय प्रभाव' अथवा 'माँग प्रभाव' और दूसरे को

'पूर्ति प्रभाव' मान सकते हैं। किसी भी विनियोग के आवश्यक रूप से ये दोनों प्रभाव होने

चाहिए। 'माँग का प्रभाव' विनियोग में उत्पन्न अतिरिक्त आय के

द्वारा कार्य करता है और 'पूर्ति का प्रभाव' अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के निर्माण

के द्वारा करता है जो निर्मित परिसम्पत्ति के जीवनकाल में बाजार में वार्षिक

उत्पादन के रूप में नये-नये प्रवाह ला सकता है। संक्षेप में, जब भी कोई विनियोग

किया जाता है, उससे एक तरफ तो व्यक्तियों की आय बढ़ती है और दूसरी तरफ उत्पादन

क्षमता में वृद्धि होती है और वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है।

विकास

की समस्या का मुख्य तत्व यही है कि उत्पादन-क्षमता और आय के मध्य सन्तुलन सदैव

बढ़ते हुए स्तर पर होता रहे। जब पूँजीगत स्टॉक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो तो

यह महत्वपूर्ण है कि वास्तविक आय की मात्रा और उत्पादन में एक ही दर से वृद्धि हो

क्योंकि यदि वास्तविक आय स्थिर रहती है तो उसके तीन परिणाम हो सकते हैं—(अ) नई

पूँजी का उपयोग न हो; (ब) नई पूँजी, पुरानी पूँजी को विस्थापित कर दे अथवा

(स) श्रम के स्थान पर नई पूँजी की प्रतिस्थापना होने लगे। उदाहरणार्थ, यदि मकानों में

विनियोग से केवल क्षमता का निर्माण होता है और आय का नहीं तो (i)

नये मकान पूरी तरह से या आंशिक रूप से खाली रहेंगे। (ii) नये मकानों में लोग

पुराने मकानों को छोड़कर आयेंगे, पर किराया वही रहेगा या (iii) यदि नये मकानों को

अधिक किराया मिलता है तो किसी अन्य कार्य पर (जैसे वस्त्र के खर्च पर) कम धन व्यय

किया जायेगा जिससे वस्त्र के व्यापार में बेरोजगारी फैलेगी।

अन्य

शब्दों में, यदि विनियोग और उत्पादन क्षमता की वृद्धि के साथ आय में वृद्धि नहीं

होती तो वे पूँजी और श्रम दोनों को बेकार कर देंगे।

अतः

वास्तविक आय में निरन्तर वृद्धि उस दर से अवश्य होनी चाहिए जो बढ़ते हुए पूँजी

स्टॉक की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपभोग करने के लिए पर्याप्त हो।

हैरोड-डोमर

ने आय वृद्धि की इस आवश्यक दर को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर (Full Capacity Growth

Rate) अथवा अभीष्ट वृद्धि दर (Warranted Growth Rate) कहकर सम्बोधित किया है।

हैरोड तथा डोमर मॉडल की मान्यताएँ (ASSUMPTIONS OF HARROD AND

DOMAR MODELS)

(1)

आय का एक प्रारम्भिक पूर्ण रोजगार सन्तुलन स्तर होता है।

(2)

सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है।

(3)

ये मॉडल बन्द अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं जिनमें विदेशी व्यापार नहीं होता।

(4)

निवेश तथा उत्पादक क्षमता निर्माण के बीच समायोजन होने में देर नहीं लगती।

(5)

औसत बचत-प्रवृत्ति सीमान्त बचत-प्रवृत्ति के बराबर होती है।

(6)

सामान्य कीमत-स्तर स्थिर रहता है अर्थात् मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय समान होती है।

(7)

ब्याज की दरों में परिवर्तन नहीं होते।

(8)

उत्पादक प्रक्रिया में पूँजी तथा श्रम का अनुपात स्थिर होता है।

(9)

पूँजी में स्थिर तथा परिवर्तनशील दोनों प्रकार की पूँजी सम्मिलित है।

(10)

सीमान्त बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है।

(11)

पूँजी गुणांक अर्थात् पूँजी-स्टॉक का आय से अनुपात स्थिर मान लिया जाता है।

(12)

पूँजी वस्तुओं का मूल्यह्रास नहीं होता क्योंकि उन्हें अनन्तजीवी मान लिया जाता है।

(13)

बचत तथा निवेश उसी वर्ष की आय से सम्बन्ध रखते हैं।

(14)

पूँजीगत वस्तुओं का ह्रास नहीं होता है।

हैरोड का मॉडल (THE HARROD MODEL)

हैरोड

ने अपने विकास मॉडल का प्रस्तुतीकरण अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'An Essay in Dynamic

Theory' के माध्यम से किया जिसको 1939 में अपनी पुस्तक 'Towards Dynamic

Economics' में सम्मिलित कर लिया था। हैरोड का मॉडल संवृद्धि का मॉडल

(GrowthModel) माना जाता है, विकास का नहीं (Notof Development)। हैरोड मॉडल हमें बताता

है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाये रखने के लिए किस दर से विकास किया जाए या विकास

दर को बढ़ाया जाए। हैरोड मॉडल के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं

(1) पूँजी संचय विकास की कुन्जी है (Capital Accumulation is the

Key of Growth)- प्रो. हैरोड ने पूँजी संचय को विकास की कुंजी

कहकर सम्बोधित किया है क्योंकि पूँजी संचय ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसके विनियोग से

आय एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार आय प्रभाव एवं पूर्ति प्रभाव

से क्रमश: लोगों की आय में वृद्धि जबकि पूर्ति प्रभाव से उत्पादन क्षमता में वृद्धि

होती है। अतः वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होती है परन्तु जब विनियोग में बढ़ोत्तरी

से आय में वृद्धि नहीं होती है तो श्रम एवं पूँजी संचय दोनों बेकार हो जाते हैं। इस

दशा में साहसी न्यून विनियोग के लिए बाध्य होते हैं। फलत: रोजगार में कमी और अर्थव्यवस्था

सतत् विकास के पथ से भटक जाती है।

(2) बचत की पूर्ति (Supply of Savings)- प्रो.

हैरोड का मत है कि बचत का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आय से होता है, इसलिए समाज की बचत आर्थिक

विकास के प्रावैगिक पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

प्रो.

हैरोड बचतों के प्रमुख तीन उद्देश्य मानते हैं

(i)

भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत, (ii) उत्तराधिकारियों के लिए बचतें, (iii) निगम

या औद्योगिक संस्थाओं की बचत।

अतः

प्रावैगिक समाज में उक्त तीनों प्रकार की बचतों में वृद्धि होती है। इस दशा में यह

भी सम्भव हैकि समाज में बचतों की अधिकता की समस्या उत्पन्न हो जाये। यदि अर्थव्यवस्था

में उक्त सभी बचतों को पूर्णत: विनियोग किया जाये तो अर्थव्यवस्था सतत् विकास के मार्ग

पर चल पड़ती है।

प्रावैगिक

अर्थव्यवस्था में सदैव उच्च साम्य प्राप्त किया जाता है :

सूत्र

: Gr=S/COR

S=

Saving Ratio (बचत अनुपात)

COR

= Capital-Output Ratio (पूँजी-उत्पाद अनुपात)

अत:

ऊँची विकास दर के लिए बचत बढ़नी चाहिए तथा पूँजी-उत्पाद अनुपात (COR) घटना चाहिए।

(2)

तीन विकास की दरें हैरोड का मॉडल तीन विकास की दरों पर आधारित है :

(अ)वास्तविक विकास दर (G)- यह विकास की वह दर है जिस दर

पर देश विकास कर रहा होता है। इस विकास दर को बचत अनुपात तथा पूँजी-उत्पाद अनुपात

(COR) निर्धारित करते हैं तथा यह दर अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को व्यक्त करती है।

(ब)विकास की अभीष्ट या आवश्यक दर (GW)- यह

दर किसी अर्थव्यवस्था की आय की पूर्ण क्षमता, विकास दर होती है क्योंकि यह पूँजी के

बढ़ते हुए स्टॉक का पूरा उपयोग करती है।

(स)विकास की स्वाभाविक या प्राकृतिक दर (Gn)- यह

दर उत्पादन की उस प्रवृत्ति को बताती है जिसमें पूर्ण रोजगार बना रहता है। इसे विकास

की सम्भाव्य दर भी कहते हैं।

अब

हम इन तीनों विकास दरों का विस्तृत अध्ययन करेंगे:

हैरोड मॉडल की विकास दरें (Harrodian Growth Rates) हैरोड

ने अपने मॉडल में तीन विकास दर के विचार को विकसित किया और इनकी सहायता से वह यह बताते

हैं कि कोई अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अपने स्थिर विकास पथ से विचलित होती है। इन

विकास दरों को जान लेना चाहिए।

(1) वास्तविक विकास दर (Actual Rate of Growth)- यह

विकास की वह दर है जिस पर देश विकास कर रहा है। इसको हैरोड ने निम्न समीकरण द्वारा

समझाया है :

GC

= S ....(1)

(i)

यहाँ G = उत्पादन की विकास-दर है। इसे निश्चित दिये हुए समय के अन्तर्गत कुल आय की

बढ़ी हुई आय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है अर्थात्

G = `\frac{\Delta Y}Y`

G

= उत्पादन की विकास दर ; ΔY = आय

में वृद्धि ; Y = कुल आय

(ii)

C = पूँजी में वृद्धि। यह बढ़ी हुई आय में से विनियोजित भाग है अर्थात्

C = `\frac I{\Delta Y}`

I

= विनियोग ; ΔY = आय

में वृद्धि

(iii)

S = बचत है। इसे आय के रूप में दर्शाया है अर्थात् आय में से बचाया हुआ भाग या

S = `\frac SY`

S

= बचत ; Y = आय

चूँकि G = `\frac{\Delta Y}Y` ,C = `\frac I{\Delta Y}` और S = `\frac SY` है।

इसलिए GC =S या `\frac{\Delta Y}Y` x `\frac I{\Delta Y}` x `\frac SY` या `\frac IY` x `\frac SY`

यह

समीकरण इस सत्य का निरूपण करता है कि :

वास्तविक

बचतें (Ex-post Savings) = वास्तविक निवेश (Ex-post Investments)

उपरोक्त

सम्बन्ध को आय का व्यवहार स्पष्ट करता है। बचत (S) आय पर निर्भर करती है, निवेश (I)

आय में वृद्धि (ΔY)

पर निर्भर होती है अर्थात् एक प्रकार से यह त्वरण सिद्धान्त (Acceleration

Principle) ही है।

उदाहरणार्थ-अत:

यदि किसी समय आय 6,000 करोड़ रु. है, बचतें 480 करोड़ रु. हैं और पूँजी-उत्पाद अनुपात

4:1 है तो वास्तविक वृद्धि दर :

`G=\frac SC=\frac{400}{6000}\times\frac{1}4\times\frac1{50}` = 2% होगी।

वास्तविक

विकास की दर केवल यह बताती है कि एक दी हुई अवधि में क्या हुआ है। यह इस सम्बन्ध में

कुछ नहीं कहती है कि इसके द्वारा विकास की बतायी गयी दर अर्थात् विकास की वह दर जो

वास्तव में प्राप्त की जा चुकी है, अर्थव्यवस्था के सतत् विकास का आधार प्रस्तुत करने

की दृष्टि से संतोषजनक है अथवा नहीं।

(2) विकास की अभीष्ट या आवश्यक दर (Warranted Rate of Growth) आवश्यक

विकास दर निरन्तर विकास को उत्पन्न करने वाली है। यह दर विकास की आवश्यकताओं पर ध्यान

देती है और उद्यमकर्ताओं को सन्तुष्ट कर सकती है। आवश्यक विकास की दर ऐसी दर होती है

जिस पर होने वाले वास्तविक विकास को देखकर उद्यमकर्ता सन्तोष प्रकट करते हैं और इसीलिए

विनियोग को दोहराने के लिए तत्पर रहते हैं। सरल शब्दों में, यह वह विकास की दर है जो

कि अगर प्राप्त कर ली जाए तो उद्यमकर्ता की मनोवृत्ति इस प्रकार बना देगी कि वे इसी

प्रकार से विकास करते रहने के लिए प्रेरित होंगे।

यद्यपि

यह दर किसी अर्थव्यवस्था की आय की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर (Growth Rate) होती है, परन्तु

इस विकास दर के प्राप्त होने पर भी समाज में थोड़ी-बहुत अनैच्छिक बेरोजगारी बनी रह

सकती है।

विकास

की अभीष्ट दर को समीकरण के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं

Gw Cr=S या Gw `=\frac S{C_r}` ....(2)

Gw

= आवश्यक वृद्धि-दर

S=

सीमान्त बचत प्रवृत्ति (MPS)

Cr=

पूँजीगत आवश्यकताएँ (Capital Requirements) अर्थात् Gw को बनाये रखने के

लिए आवश्यक पूँजी की मात्रा अर्थात् आवश्यक पूँजी-उत्पाद अनुपात। यह I/ΔY का मूल्य है।

यह

समीकरण सतत् प्रगति के लिए सन्तुलन की दशाओं को दर्शाता है। सरल शब्दों में, आय में

वृद्धि 'विकास की अभीष्ट' दर के अनुसार होने पर अर्थव्यवस्था के पूँजी स्टॉक का पूर्ण

शोषण होता है और अर्थव्यवस्था सतत् प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाती है। दूसरे शब्दों

में, यदि अर्थव्यवस्था Gw की सतत् दर पर प्रगति करना चाहती है जिससे कि उसकी पूर्ण

क्षमता का उपयोग हो सके तो आय को S/Cr प्रति वर्ष की दर से बढ़ना चाहिए

अर्थात्

Gw = `\frac{\Delta Y}Y` `=\frac S{C_r}`

उक्त

सूत्र का अर्थ है कि अभीष्ट विकास दर पूँजी-उत्पाद अनुपात (Cr) और बचत

(S) के भजनफल के बराबर होती है।

प्रो.

हैरोड का निष्कर्ष है कि (i) पूर्ण रोजगार सन्तुलित विकास के लिए विकास को वास्तविक

विकास दर (Cr) एवं अभीष्ट विकास दर (Gw) के बराबर होनी चाहिए।

(ii)

इसी प्रकार पूँजी की वृद्धि (C) एवं पूँजी की आवश्यक वृद्धि या पूँजी-उत्पाद अनुपात

(Cr) भी बराबर होना चाहिए अर्थात् G =Gw व C = Cr

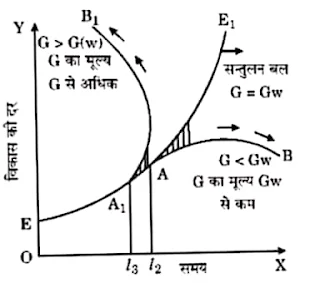

हैरोड विकास मार्ग (Harrod's Growth Path) हैरोड विकास मार्ग को चित्र द्वारा दर्शाया गया है।

(ii)

कितना विनियोग किया जाय, यह त्वरण के मूल्य पर निर्भर करता है। इसे चित्र में Cr

रेखा द्वारा व्यक्त किया गया है।

(iii)

समान्तर रेखाएँ Y1Cr1, Y2Cr2, व Y3Cr3

स्थिर पूँजी-उत्पादन अनुपात को बता रही हैं। आय में Y1 से Y2

परिवर्तन होने से प्रेरित विनियोग I2Y2 है जो कि S1Y1

बचत के समान है।

दीर्घकालीन असन्तुलनों का मूल रूप (GENESIS OF LONG-RUN

DISEQUILIBRIUM)

ऊपर

हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि G = Gw तो दीर्घकालीन साम्य की स्थिति होगी

परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह साम्य एक स्थिर साम्य (Stable Equilibrium) होगा

या यदि G = Gw में किसी प्रकार का विचलन होता है तो क्या पुन: साम्य के

स्थापित होने की प्रवृत्ति होगी ? वस्तुतः स्थिर साम्य की स्थिति तभी होगी जबकि पुनः

साम्य स्थापित होने की प्रवृत्ति हो।

यदि

G तथा Gw परस्पर बराबर नहीं हैं तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन असन्तुलनों

के निम्नलिखित दो रूप देखे जा सकते हैं।

(i) यदि G >Gw- यदि वास्तविक विकास दर (G)

अभीष्ट विकास दर (Gw) से अधिक है तो उत्पादक यह विश्वास करेगा कि अर्थव्यवस्था

में विकास की सम्भावनाएँ अधिक हैं। फलत: वह अधिक विनियोग करेगा। विनियोग की यह वृद्धि

गुणक प्रभाव के कारण आय में और अधिक वृद्धि लायेगी और पुनः नयी अभीष्ट दर (Gw)

वास्तविक दर (G) से कम रह जायेगी। इस प्रकार एक बार यदि वास्तविक विकास दर (G) अभीष्ट

विकास दर (Gw) से अधिक हो जाती है तो यह संचयी रूप से इससे दूर ही हटती

जाती है। स्थिति में वस्तुओं की पूर्ति माँग की तुलना में कम होगी जिससे मुद्रा-स्फीति

की स्थिति पैदा होगी और निरन्तर मुद्रा-स्फीति की स्थिति गम्भीर होती जायेगी। इसे दीर्घकालीन

मुद्रा-स्फीति की स्थिति कहते हैं अर्थात्

G>Gw

= दीर्घकालीन स्फीति

(ii) यदि G<Gw- इस स्थिति में पहली स्थिति

के विपरीत क्रम में घटनाएँ घटेंगी। फलत: अनुमानित विनियोग वास्तविक विनियोग से कम होगा

अर्थात् कुल माँग कुल पूर्ति से नीचे रहेगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन रोजगार तथा

आय में कमी आयेगी और अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मन्दी उत्पन्न हो जायेगी अर्थात्

G<GW

= दीर्घकालीन मन्दी

हैरोड

का मत है कि अर्थव्यवस्था यदि एक बार सन्तुलन पथ पर (अर्थात् जहाँ G = Gw)

है, से विचलित होती है तो पुनः सन्तुलन दर पर नहीं आ पायेगी बल्कि संचयी रूप से इससे

दूर ही हटती जायेगी। इस प्रकार की साम्य की स्थिति अत्यन्त ही सीमित दशा में ही रहेगी।

हैरोड का कहना है कि यह स्थिति एक चाकू-धार सन्तुलन (Knife-edge Balance) की स्थिति

है जिसका अर्थ है कि हैरोड मॉडल में सन्तुलन की स्थिति चाकू की धार पर ही होगी, थोड़ा-सा

विचलन उसे सन्तुलन की स्थिति से हटा देगा और पुनः सन्तुलन प्राप्त नहीं हो सकेगा।

उपर्युक्त स्थिति को चित्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है।

(i)

EE1 सन्तुलन पथ को प्रदर्शित करता है, जबकि G = Gw परन्तु

EE1 पर चाकू-धार की तरह ही सन्तुलन होगा।

(ii)

यदि किसी समय G Gw से अधिक हो जाता है जैसा T3 अवधि के बाद प्रदर्शित

किया गया है तो अर्थव्यवस्था सन्तुलन पथ से दूर विचलित होती जायेगी जैसा AB वक्र से

प्रदर्शित किया गया है।

(iii)

इसी प्रकार tu के बाद जब G का मूल्य Gw से कम हो जाता है तो भी अर्थव्यवस्था

सन्तुलन पथ से विचलित होती जाती है जैसा A1B1 वक्र द्वारा दर्शाया

गया है।

उपरोक्त

विवरण से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था यदि एक बार सन्तुलन पथ जहाँ G=Gw है,

से विचलित होती है तो पुनः सन्तुलन दर पर नहीं आ सकेगी।

3. दीर्घकालीन पूर्ण रोजगारीय सन्तुलन तथा प्राकृतिक विकास दर (Gn)

की धारणा (Long Period Full Employment Equilibrium and Natural Rate of

Growth-Gn) अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि पूँजी स्टॉक के पूर्ण

उपयोजन के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था अभीष्ट विकास दर (Gw) से विकसित

हो, पर G तथा Gw की समता यह आश्वासन नहीं देती है कि अर्थव्यवस्था में श्रम

शक्ति तथा अन्य साधन पूर्णतया प्रयुक्त हैं या पूर्ण रोजगार की स्थिति में हैं। पूर्ण

रोजगार की सन्तुलन स्थिति तभी होगी जबकि अर्थव्यवस्था इस दर से विकसित हो रही हो कि

वास्तविक विकास दर न केवल इतनी पर्याप्त हो कि वह पूँजी स्टॉक में वृद्धि के कारण सृजित

उत्पादन क्षमता को समाप्त कर दे (अर्थात् G = Gw) बल्कि वह इतनी होनी चाहिए

कि श्रम शक्ति में वृद्धि के कारण होने वाली उत्पादन क्षमता में वृद्धि को भी समाप्त

कर दे। इस दर को हैरोड ने विकास की प्राकृतिक दर (Gn) कहा है। अतः प्राकृतिक

विकास दर (Gn) उत्पादन की उस प्रवृत्ति को बताती है जिसमें पूर्ण रोजगार

बना रहता है। इसे विकास की पूर्ण रोजगार दर या 'कल्याण अनुकूलतम विकास दर' भी कहा जाता

है।

प्राकृतिक

विकास दर (Gn) को स्पष्ट करते हुए हैरोड लिखते हैं कि “विकास की प्राकृतिक

दर उत्पादन की वह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है जिस पर बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार

है। विकास की यह वह दर है जिसे जनसंख्या की वृद्धि तथा तकनीकी सुधार अनुमति देती है।"

उपरोक्त

विवेचन से स्पष्ट है कि पूँजी तथा श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता तक प्रयोग के

लिए या पूर्ण रोजगार के लिए यह आवश्यक है कि

G=Gw

= Gn

G,

Gw और Gn के बीच भिन्नता (DIVERGENCE AMONG G, GW

AND GN) किन्तु हैरोड का कहना है कि यह स्थिति एक 'धुरी-धार सन्तुलन'

(Knife-adge Balance) की स्थिति है जिसे सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विकास

दरों के बीच विचलन होना सम्भव है और यह भिन्नता अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन अवरोध या

स्फीति की दशा में ढकेल सकती है।

(i)

यदि Gn > Gw है तो इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन क्षमता

में वृद्धि श्रम शक्ति में होने वाली वृद्धि को रोजगार देने में पर्याप्त नहीं होगी

फलत: बेरोजगारी होगी। साथ ही मुद्रा-स्फीति की स्थिति भी होगी क्योंकि इस स्थिति

(Gn > Gw) में वास्तविक विकास दर (G) अभीष्ट विकास दर से

अधिक रहती है (अर्थात् G >Gw)

संक्षेप

में, Gn>Gw = दीर्घकालीन स्फीति की दशा

(ii)

यदि Gn < Gw है तो क्षमता आधिक्य या मन्दी की स्थिति दृष्टिगोचर

होगी और वास्तविक विकास दर (G) अभीष्ट विकास दर से कम होगी अर्थात् (G<Gw)

सार रूप में, हैरोड के अनुसार :

(1)

स्फीति की स्थिति-G>Gw या Gn> Gw

(2)

मन्दी की स्थिति Gw >G या Gw>Gn

मंदी

और तेजी की सीमाएँ—हैरोड का कहना है कि तेजी और मंदी के आने की सीमाएँ भी होती हैं।

उनके

अनुसार :

(i)

G, Gn से बहुत ऊपर नहीं जा सकती।

(ii)

जब G, Gn से बराबर होने लगती है, तब Gw भी बढ़ जाती है।

(iii)

इसी प्रकार एक न्यूनतम सीमा से अर्थव्यवस्था नीचे नहीं जा सकती। इसका कारण यह है कि

विकास शून्य की सीमा तक कभी नहीं पहुँचता क्योंकि पूँजी निर्माण कभी भी शून्य नहीं

हो सकता है।

हैरोड मॉडल की विशिष्टता (Specific of Harrod Model)- प्रो.

हैरोड मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मॉडल अर्द्धविकसित देशों व विकासशील देशों

में भी लागू किया जा सकता है क्योंकि हैरोड मॉडल के मुख्य यंत्र हैं- बचत

(Saving), पूँजी विनियोग (Investment) व उत्पादिता (Productivity) जो अर्द्धविकसित

देशों के विकास के प्रमुख निर्धारक (Determinants) हैं।

संक्षेप

में, हैरोड के अनुसार बचतों में वृद्धि होने पर → विनियोग में वृद्धि → उत्पादकता में

वृद्धि

आय

में वृद्धि → पुन: बचत व विनियोग में वृद्धि होती है और यह क्रम इसी प्रकार संचयी रूप

में चलता रहता है। हैरोड विश्लेषण के अनुसार 12 प्रतिशत बचतें, 3 : 1 पूँजी-उत्पादन

अनुपात और जनसंख्या में 2 प्रतिशत वृद्धि होने पर एक अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति प्रति

वर्ष 2 प्रतिशत की दर से प्रगति कर सकती है।

डोमर मॉडल (THE DOMAR MODEL)

डोमर

ने अपने विकास से सम्बन्धित विचार 1946 के Economirrica में प्रस्तुत किये। डोमर के

मॉडल में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र एवं कीन्सीय अर्थशास्त्र का मिश्रण है। डोमर का मॉडल

पूँजी स्टॉक समायोजन का मॉडल (Capital Stock Adjustment Model) माना जाता है। डोमर

की रुचि संवृद्धि की तुलना में संवृद्धि दर में अधिक थी तथा इसके आधार पर उन्होंने

विकास मॉडल को गत्यात्मक रूप से किया है। डोमर ने दीर्घकालीन समस्याओं का अध्ययन साधनों

से किया है तथा विकास समस्या का अध्ययन गुणक, त्वरक एवं पूँजी अनुपातों के सन्दर्भ

में किया है।

डोमर के मॉडल की मुख्य बातें (MAIN FEATURES OF DOMAR MODEL)

डोमर

ने अपने विकास मॉडल में मुख्य रूप से यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि चूँकि राष्ट्रीय

आय में वृद्धि होने पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है इसलिए विनियोग की दर इतनी

होनी चाहिए कि आय व उत्पादन में समान दर से वृद्धि हो सके। उन्होंने अपना सारा ध्यान

इस बात पर केन्द्रित किया कि पूर्ण रोजगार को बनाये रखने के लिए आवश्यक विनियोग की

दर क्या होनी चाहिए ? उसकी किस प्रकार गणना की जाये और इस स्थिति को किस प्रकार साम्य

में बनाये रखा जा सकता है। डोमर के विकास मॉडल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1.

विनियोग का आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इससे एक ओर आय में वृद्धि

होती है और दूसरी ओर, उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है।

2.

उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग तभी सम्भव होता है, जबकि उत्पादित वस्तुओं के लिए पर्याप्त

माँग हो और यह पर्याप्त माँग समाज के कुल व्यय अर्थात् उपभोग स्तर पर निर्भर रहती हो।

यदि सम्पूर्ण माँग उतनी नहीं होगी कि अधिक उत्पादन क्षमता द्वारा उत्पादित वस्तुओं

की खपत कर सके तो निर्मित उत्पादन क्षमता का या तो बिल्कुल उपयोग नहीं होगा अथवा उसका

उपयोग पूर्णतम नहीं होगा। इस प्रकार आय वृद्धि को जारी रखने के लिए यह आवश्यक होगा

कि उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन बराबर रहे जो पर्याप्त माँग के परिणामस्वरूप

ही सम्भव हो सकते हैं।

3.

इस प्रकार बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता अर्थव्यवस्था पर दो प्रकार से प्रभाव डाल सकती है—(अ)

या तो इससे प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होकर और आर्थिक उत्पादन होने लगता है अथवा

(ब) प्रभावपूर्ण माँग के कम रहने

पर

बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है।

4.

डोमर के मत में पूर्ण रोजगार को बनाये रखने के लिए (अ) वास्तविक तथा मौद्रिक आय दोनों

एक ही दर से बढ़नी चाहिए तथा (ब) वास्तविक आय व उत्पादन क्षमता में भी समान गति से

वृद्धि होनी चाहिए।

5. इन दोनों प्रभावों में से पहला प्रभाव अधिक उचित माना जायेगा। पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आय वृद्धि का व्यवहार किस प्रकार है। इस दृष्टि से यदि पूर्ण रोजगार को बनाये रखना है तो आय में वृद्धि निम्न दर से होनी चाहिए :

डोमर मॉडल के समीकरण (EQUATIONS OF DOMAR MODEL)

डोमर

ने आर्थिक विकास के लिए विनियोग पक्ष को अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण माना है। विनियोग

एक ओर तो आय को उत्पन्न करता है और दूसरी ओर, उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। पहले को हम

माँग प्रभाव और दूसरे को पूर्ति प्रभाव कहते हैं। डोमर ने इस प्रश्न को लेकर मॉडल का

निर्माण किया है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि को आय में वृद्धि के बराबर करने के लिए

विनियोग किस दर से बढ़े, ताकि पूर्ण रोजगार बना रहे ? वह विनियोग के माध्यम से कुल

पूर्ति और कुल माँग के बीच सम्बन्ध स्थापित करके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।

(1)

पूर्ति पक्ष-विनियोग का उत्पादन क्षमता प्रभाव (Supply Side-Production Capacity

Effect of Investment)—डोमर पूर्ति पक्ष को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं :

(i)

मान लीजिए, विनियोग की वार्षिक दर = I

(ii)

नयी पूँजी (मशीनों) की उत्पादन क्षमता = S

(iii)

तब I डालर (पूँजी) की उत्पादन क्षमता IS डालर वार्षिक होगी।

(iv) सम्भव है कि नयी पूँजी का उपयोग पुरानी मशीनों के स्थान पर किया जाय। ऐसी स्थिति में वार्षिक उत्पादन क्षमता IS से कम होगी। डोमर के अनुसार यह वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धि Iσ के अनुसार होगी। इसे सिगमा प्रभाव भी (Sigma Effect) कहते हैं। इस प्रकार वार्षिक उत्पादन क्षमता IS से न बढ़कर Iσ के बराबर ही बढ़ पाती है अर्थात् IS > Iσ जहाँ विनियोग की औसत उत्पादकता `\frac{\Delta Y}I` को प्रदर्शित करता है।

इस

प्रकार डोमर के अनुसार विनियोग के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि को निम्न प्रकार

लिखा जा सकता

है: ΔY =Iσ …….(1)

2.

माँग पक्ष-विनियोग का आय प्रभाव (Demand Side-Income Effect of Investment)-डोमर के

अनुसार उत्पादन क्षमता में वृद्धि तब प्राप्त होगी जब लोगों की माँग या आय पर्याप्त

मात्रा में बढ़ती है। आय या कुल माँग में वृद्धि की व्याख्या कीन्स के गुणक सिद्धान्त

से की जाती है।

डोमर

ने अपने आय प्रभाव को कीन्स के गुणक सिद्धान्त पर आधारित किया है।

डोमर के अनुसार आय (या कुल माँग) में वृद्धि विनियोग में वृद्धि (ΔI) तथा गुणक के आकार (अर्थात् `\frac1S` या `\frac1\alpha` पर निर्भर करती है जिसमें S (या µ ) सीमान्त बचत प्रवृत्ति है जिसे डोमर द्वारा औसत बचत प्रवृत्ति के समान माना गया है।

इस

प्रकार विनियोग के आय प्रभाव के अनुसार :

`\Delta Y=\Delta I\frac1{Sor\alpha}` ………(2)

3.

सन्तुलन (Equilibrium)—यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है तो राष्ट्रीय

आय उत्पादन क्षमता के बराबर होगा। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए आय तथा उत्पादन क्षमता

दोनों को समान गति से बढ़ना चाहिए। अन्य शब्दों में, आय का पूर्ण रोजगार सन्तुलन बनाये

रखने के लिए कुल माँग और कुल पूर्ति को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए।

इस

प्रकार हम मॉडल के आधारभूत समीकरण पर पहुँचते हैं :

`\Delta I=\frac1\alpha=I\sigma`

जहाँ

lσ = उत्पादन क्षमता में वृद्धि (पूर्ति पक्ष)

ΔI+1/α

= आय में वृद्धि (माँग पक्ष)

इस

समीकरण को हल करने के लिए इसके दोनों पक्षों को 'α'

से गुणा करने पर और 'I' द्वारा भाग देने पर समीकरण का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :

`\frac{\Delta I}I=\alpha\sigma` ....(3)

जहाँ (अ) `\frac{\Delta I}I` का अर्थ विनियोग वृद्धि के कुल विनियोजन के अनुपात से है अर्थात् यह विनियोजन की सापेक्ष, वार्षिक विकास दर है।

(ब)

ασ का अर्थ बचत की इच्छा अथवा

बचत का आय से अनुपात x पूँजी-उत्पाद अनुपात से है।

उदाहरण

(Example)–डोमर ने विनियोग दर का निर्धारण करने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण दिया है।

माना

कि (i) σ उत्पादन क्षमता 25% प्रतिवर्ष अर्थात् पूँजी-उत्पाद अनुपात

100 : 25 या 4 : 1 है।

(ii)

α अथवा बचत प्रवृत्ति अनुपात (Propensity to Save) 12% है।

(iii)

वार्षिक आय = 150 विलियन प्रतिवर्ष।

इस

आंकिक स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आय की वृद्धि दर उत्पादन क्षमता की वृद्धि

दर के बराबर होती है।

इस प्रकार समीकरण ( `\Delta I=\frac1\alpha=I\sigma` ) पूर्ण रोजगार बनाये रखने की आवश्यक शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करता है। इस ‘सुनहरे मार्ग' से विचलित होने पर चक्रीय उच्चावचन (Cyclical Fluctuations) उत्पन्न होंगे। जब ασ की अपेक्षा ΔI/I अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था में तेजी (Boom) आएगी और ασ से ΔI/I कम होने पर अर्थव्यवस्था को 'मन्दी' (Depression) का सामना करना पड़ेगा।

रेखाचित्र द्वारा निरूपण (Diagrammatic Representation)—डोमर के मॉडल का स्पष्टीकरण चित्र के द्वारा किया गया है।

चित्र

में,

(i)

राष्ट्रीय आय का निर्धारण कुल माँग और कुल पूर्ति रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है।

(ii)

OX-अक्ष पर आय के स्तर और OY-अक्ष पर बचत और विनियोग को दिखाया गया है।

(iii)

शुरू में अर्थव्यवस्था का सन्तुलन बिन्दु S1 है। जहाँ बचत एवं विनियोग दोनों

का स्तर बराबर है और आय का स्तर OY1 है। अन्य शब्दों में, अर्थव्यवस्था

पूर्ण दक्षता से कार्य कर रही है।

(iv)

जब वार्षिक विनियोग की दर I1 है, जबकि नयी पूँजी का उपयोग पुरानी मशीनों

के स्थान पर किया जाता है और 'गुणक प्रभाव' के कारण आय का स्तर बढ़कर S1A

(=Y1, Y2) हो जाता है लेकिन वार्षिक उत्पादन क्षमता Iσ से

कम रहती है।

(v)

रेखाचित्र से स्पष्ट है कि OY2>OY1 यदि विनियोग की मात्रा

को बढ़ाकर I2 कर दिया जाए और आय में वृद्धि S2B (= Y2,

Y3) होगी। यह प्रक्रिया विनियोग गुणक के अनुसार चलती रहेगी जब तक आय में

वृद्धि विनियोग में की गई वृद्धि की गुणक वृद्धि के बराबर नहीं हो जाती।

हैरोड-डोमर के मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन (COMPARATIVE STUDY OF

HARROD-DOMAR MODELS)

हैरोड

एवं डोमर के विकास मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत

कर सकते हैं :

(1)

हैरोड-डोमर की समान मान्यताएँ,

(2)

हैरोड-डोमर के समीकरण के समान निष्कर्ष,

(3)

हैरोड डोमर के अन्य सामान्य निष्कर्ष,

(4)

हैरोड-डोमर मॉडल की असमानताएँ,

(5)

हैरोड-डोमर के मॉडलों के गुण।

(1) हैरोड-डोमर की समान मान्यताएँ- हैरोड एवं डोमर के विकास

मॉडलों की कुछ मान्यताएँ समान हैं-(i) दोनों ने बन्द अर्थव्यवस्था की कल्पना की है;

(ii) पूर्ण रोजगार की स्थिति को अल्पकाल में ही प्राप्त किया जा सकता है; (iii) सीमान्त

उत्पादिता तथा सीमान्त बचत प्रवृत्ति को भी समान माना गया है; (iv) सरकारी हस्तक्षेप

का अभाव होता है; (v) विकास मार्ग में ऐसी कोई बाधा नहीं होती जिसे दूर नहीं किया जा

सकता; (vi) पूँजी-संचय से देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है।

(2) हैरोड-डोमर के समीकरण के समान निष्कर्ष

|

हैरोड

मॉडल |

डोमर

मॉडल |

| σ = `\frac{\Delta Y}I`or GC = S |

ΔI x `\frac I\alpha`= Iσ |

| `\alpha=\frac{\Delta S}{\Delta Y}or\frac{\Delta Y}{\Y}\times\frac I{\Delta Y}=\frac SY` | `\Delta I\times\frac{\frac I{\Delta S}}{\Delta Y}=I\times\frac{\Delta Y}I` |

| `\frac{\Delta Y}{Y}\times\frac YS=\frac{\Delta Y}I`` | `\frac{\Delta I\times\Delta Y}{\Delta S}=I\times\frac{\Delta Y}I` |

|

हल करने पर: `\frac{\Delta Y}{\ Y}=\frac{\Delta Y}I` |

`\frac{\Delta I\times\Delta Y}{\Delta S}=\Delta Y` |

|

अथवा ΔΙ x ΔΥ = S x ΔΥ |

अथवा ΔΙ x ΔΥ = ΔS x ΔΥ |

|

अथवा I = S |

अथवा Δ I = ΔS |

(3) हैरोड-डोमर के अन्य सामान्य निष्कर्ष- दोनों

मॉडलों में अनेक ऐसी बातें हैं जो समान रूप से पायी जाती हैं :

(i)

हैरोड तथा डोमर दोनों ने आर्थिक विकास में पूँजी संचयन के महत्व को स्वीकार किया है।

पूँजी संचयन बढ़ने से विनियोग में वृद्धि होती है। विनियोग का कार्य दोहरा होता है—एक

ओर आय में वृद्धि करता है और दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है,

इस प्रकार दोनों ही मॉडल विनियोग प्रक्रिया के दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हैं।

(ii)

उत्पादन क्षमता का परिणाम आय पर निर्भर-बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता का परिणाम आय के कार्य

पर निर्भर करता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि आय

में निम्न दर से वृद्धि हो :

हैरोड-

आय में वृद्धि = सीमान्त बचत प्रवृत्ति ÷ पूँजी-उत्पाद

अनुपात

डोमर-

प्रति इकाई आय में वृद्धि = बचत प्रवृत्ति ÷ पूँजी

उत्पाद अनुपात

(iii) मूल्य स्तर में वृद्धि हैरोड व डोमर दोनों

ने यह बताया कि मूल्य स्तर के बढ़ने की स्थिति में भी उत्पादन, उत्पादन क्षमता व आय

के मध्य सन्तुलन आवश्यक है।

(iv)

आय की पर्याप्तता—दोनों मॉडलों में यह कहा गया कि पूर्ण रोजगार सन्तुलन को बनाए रखने

के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग से आय में इतनी वृद्धि अवश्य होनी चाहिए जो अतिरिक्त

उत्पादन को पा सके। इसके अतिरिक्त दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपने मॉडल में विनियोग

की बढ़ती हुई मात्रा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।

(v)

पूर्ण रोजगार सन्तुलन—दोनों मॉडल विकसित राष्ट्रों के सन्दर्भ में प्रतिपादित किये

गये हैं। ये मॉडल यह स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करके उसे

किस प्रकार बनाये रखा जा सकता है।

4. हैरोड एवं डोमर मॉडल की असमानताएँ (Unequalitiesof Harrod and

Domar Models)- हैरोड एवं डोमर मॉडल की असमानताएँ निम्नलिखित

हैं

|

हैरोड मॉडल |

डोमर मॉडल |

|

(1) हैरोड ने आय को विकास प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व दिया है। |

(1) डोमर ने विनियोग को विकास मॉडल में महत्वपूर्ण स्थान देकर दोहरी भूमिका बताई है। |

|

(2) हैरोड ने बचत की माँग व पूर्ति में साम्य स्थापित किया है। |

(2) डोमर ने विनियोग की माँग व पूर्ति में साम्य स्थापित किया है। |

|

(3) हैरोड सीमान्त पूँजी-उत्पादन अनुपात का उपयोग करते हैं। |

(3) डोमर ने सीमान्त पूँजी-उत्पादन अनुपात के व्युत्क्रम को बताया है। |

|

(4) हैरोड ने विकास दरें तीन विश्लेषित की हैं- वास्तविक दर (G),अभीष्ट दर (Gw),

प्राकृतिक दर (Gn) |

(4) डोमर ने विकास दर (`\frac{\Delta I}I=\alpha\sigma` ) विश्लेषित किया है। |

|

(5) हैरोड ने सीमान्त पूँजी-उत्पाद अनुपात (COR) तथा त्वरक का प्रयोग किया है। |

(5) डोमर ने COR तथा गुणक के व्युत्क्रम

(Reciprocal) का प्रयोग किया है। |

|

(6) हैरोड का विकास मॉडल असन्तुलित तकनीक से सन्तुलित तकनीक की ओर अग्रसर होता है। |

(6) डोमर का विकास मॉडल विकास की सन्तुलित तकनीक पर आधारित है। |

|

(7) हैरोड समीकरण में विनियोग वृद्धि की आन्तरिक व वाह्य व्याख्या नहीं हुई है। |

(7) डोमर ने विनियोग वृद्धि व आय वृद्धि `\frac{\Delta I}I\times\frac{\Delta Y}Y` को मान्यता दी है। |

|

(8) हैरोड ने उत्पादन वृद्धि में उत्पादकों के मनोविज्ञान को महत्व दिया है। |

(8) डोमर पूँजी संचय एवं उत्पादन क्षमता में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। |

|

(9) हैरोड अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में व्यापार-चक्र को अनिवार्य मानते हैं। |

(9) डोमर अर्थव्यवस्था में व्यापार-चक्र को नहीं स्वीकारते हैं। केवल विनियोग की औसत उत्पादकता तक उच्चावचन सीमित होते हैं। |

(5) हैरोड-डोमर के मॉडलों के

गुण- (i)

माँग व पूर्ति दोनों पक्षों का ध्यान प्रारम्भिक अर्थशास्त्रियों ने या तो विनियोग

के 'पूर्ति पक्ष' पर प्रकाश डाला था या विनियोग के 'माँग पक्ष' पर ध्यान दिया था अर्थात्

उनका विश्लेषण एकपक्षीय था। हैरोड और डोमर का मॉडल विनियोग के माँग और पूर्ति प्रभाव

दोनों को ध्यान में रखता है।

(ii)

कीन्स के विकास सिद्धान्त में सुधार (Improvement over Keynesian Growth Theory)-इन

दोनों का समीकरण कीन्स के विकास सिद्धान्त में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करता है।

कीन्स का विश्लेषणात्मक ढाँचा मुख्यत: अल्पकालीन विश्लेषण तक सीमित था। उनके सामान्य

सिद्धान्त द्वारा दीर्घकालीन समस्याओं का विश्लेषण नहीं किया गया था, परन्तु हैरोड

और डोमर के मॉडल के विकास के सम्बन्ध को एक दीर्घकालीन प्रगति को ध्यान में रखकर समझाया

गया है। इसके अतिरिक्त, कीन्स की व्याख्या स्थिर सन्तुलन पर आधारित है क्योंकि कीन्स

श्रम की पूर्ति पूँजी के उपकरण, तकनीक या स्तर, स्पर्धा की मात्रा और उपभोग स्तर का

दिया हुआ और स्थिर मान लेता है, जबकि हैरोड और डोमर का मॉडल गतिशील समाज के दीर्घकालीन

आर्थिक विकास का विश्लेषण करता है।

(iii)

स्फीति व विस्फीति से बचाव (Protection from Inflation and Deflation) इनका प्रावैगिक

मॉडल बिना स्फीति या विस्फीति के पूर्ण रोजगार सतत् विकास की व्याख्या करता है। वह

इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि कौन-सी आय वृद्धि की दर ऐसी होगी जो कि आर्थिक व्याख्या

को चिरकालीन स्थिरता अथवा दीर्घकालीन स्फीति से बचाये रखे।

(iv)

अन्तर्सम्बन्धी तत्वों की व्याख्या (Explanation of Inter-related Factors)–उनका विकास

मॉडल समूहों के अन्तर्सम्बन्धी तत्वो, जैसे—जनसंख्या वृद्धि, शुद्ध विनियोग, उत्पादन

और पूर्ण रोजगार के स्तर की व्याख्या करता है।

(v)

स्थिर सन्तुलन (Stable Equilibrium)—यद्यपि हैरोड-डोमर कीन्स के प्रमुख साधनों, जैसे—बचत,

विनियोग और गुणक का उपयोग करता है फिर भी वह कीन्स के स्थिर सन्तुलन का बहिष्कार करता

है। अन्य शब्दों में, वह कीन्सवादी संरचना को दीर्घकालीन आर्थिक समस्याओं पर लागू करता

है।

हैरोड एवं डोमर मॉडल की सीमाएँ (LIMITATIONS OF HARROD AND DOMAR

MODELS)

हैरोड-डोमर

के मॉडल की निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं तथा हैरोड-डोमर मॉडल को लागू करने में

कुछ सीमाएँ रहती हैं

(1) अवास्तविक मान्यताएँ (Unrealistic Assump-tions)- आलोचक

अर्थशास्त्रियों का मत है कि हैरोड एवं डोमर मॉडल कुछ विशिष्ट अव्यावहारिक मान्यताओं

पर आधारित है, जैसे—बचत प्रवृत्ति और पूँजी-उत्पाद अनुपात को स्थिर मान लेना अनौचित्यपूर्ण

कथन है। डोमर ने स्वयं यह मान्यता अनावश्यक बतायी है।

(2) कीमत स्थिरता (Price Stability)- वे

दोनों मॉडल सामान्य कीमत स्तर को स्थिर मानते हैं, जबकि व्यवहार में समय के साथ कीमतें

बदलती रहती हैं और विकास, प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती रहती हैं।

(3) व्याज दर परिवर्तित होती है (Change in Interest Rate)- इनकी

यह मान्यता भी अमान्य है कि ब्याज की दरों में परिवर्तन नहीं होते। ब्याज की दरें बदलती

रहती हैं जिससे निवेश निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं।

(4) श्रम-पूँजी का स्थिर अनुपात सही नहीं है (Constant Labour-Capital

Ratio is not correct)- दोनों में श्रम एवं पूँजी का स्थिर अनुपात माना

है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रत्येक क्षेत्र एवं समय में श्रम-पूँजी अनुपात बदलता रहता

है।

(5) सरकारी भूमिका की उपेक्षा (Ignored the Govemment's Role)- हैरोड-डोमर

मॉडल में सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी आर्थिक हस्तक्षेप की अवहेलना की गयी है, जबकि

वर्तमान युग में राज्य की भूमिका दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

(6) उद्यमी की अवहेलना (Negligence of Enterprenures)- हैरोड-डोमर

मॉडल में आलोचना का प्रमुख बिन्दु यह है कि इसमें उद्यमी के व्यवहार की उपेक्षा हुई

है, जबकि अर्थव्यवस्था में अभीष्ट विकास दर प्राप्त करने में उद्यमी का मुख्य स्थान

होता है। इसे विकास मॉडल का कर्ता समझना चाहिए।

(7) केवल समष्टिवादी विचार (Only Macro Level Concept)- हैरोङ-डोमर

मॉडल में केवल समग्र विचार पर ही ध्यान दिया गया है। व्यक्तिगत चरों का ध्यान नहीं

रखा गया है।

(8) सीमित प्रयोज्यता (Limited Applicability)- हैरोड

एवं डोमर मॉडल की आलोचना में इसके प्रयोगशीलता सम्बन्धी क्षेत्र पर आलोचक अर्थशास्त्रियों

ने कड़ी आपत्ति उठाई है, क्योंकि विकास मॉडल केवल विकसित देशों में प्रयुक्त होते हैं,

जबकि विश्व के 3/4 देश अर्द्ध-विकसित एवं विकासशील हैं। ऐसे देशों में विकास मॉडल अनेक

सीमाओं के साथ ही लागू हो पाते हैं।

हैरोड-डोमर मॉडल तथा अर्द्ध-विकसित देश (HARROD-DOMER MODEL AND

UNDER-DEVELOPMENT COUNTRIES)

हैरोड-डोमर

का मॉडल निम्न कारणों से अर्द्ध-विकसित देशों के लिए व्यवहार्य नहीं है

(1) भिन्न परिस्थितियाँ (Different Conditions)- अर्द्ध-विकसित

देशों की परिस्थितियाँ विकसित देशों की तुलना में भिन्न होती हैं, जैसे-जनसंख्या आकार

व वृद्धि दर, औद्योगिक वातावरण, पूँजी एवं मुद्रा बाजार तथा तकनीकी स्तर आदि।

(2) सरकारी भूमिका (Roleof State) अर्द्ध- विकसित देशों

में सरकारी हस्तक्षेप अपेक्षित माना जाता है, जबकि यह मॉडल सरकारी हस्तक्षेप को अनावश्यक

मानता है।

(3) संरचनात्मक वेकारी (Structural Unemploy- ment) हैरोड-डोमर

मॉडल की निवेश वृद्धि दर अल्प-विकसित देशों में पायी जाने वाली संरचनात्मक व छिपी बेरोजगारी

तथा अर्द्ध-बेरोजगारी का हल नहीं कर पाती है।

(4) कीमत परिवर्तन (Price Change)- ये मॉडल कीमतों में

अपरिवर्तनशीलता की मान्यता पर आधारित हैं, परन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में विकास के

साथ कीमत परिवर्तन होने अनिवार्य हैं।

(5) बन्द अर्थव्यवस्था (Closed Economy)- हैरोड-डोमर

बन्द अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है किन्तु अर्द्ध-विकसित बन्द नहीं, 'खुली

व्यवस्थाएँ' होती हैं। इन देशों में विदेशी व्यापार तथा विदेशी सहायता का इनके आर्थिक

विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है।

(6) पूर्ण रोजगार का अभाव (Lack of Full Employment)- मॉडल

की यह मान्यता भी अर्द्ध-विकसित देशों में लागू नहीं होती कि प्रारम्भिक आय के स्तर

पर पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अर्द्ध-विकसित देशों में न तो पूर्ण रोजगार की स्थिति

ही पायी जाती है और न अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ मुख्य समस्या छिपी हुई

बेरोजगारी की रहती है।

(7) आर्थिक समायोजन में विलम्ब (Delay in Economic Adjustment)- हैरोड-डोमर

ने यह मान लिया है कि आर्थिक समायोजन में कोई समय नहीं लगता, जबकि वास्तविकता यह है

कि अल्पविकसित राष्ट्रों में आर्थिक असन्तुलनों को दूर करने में पर्याप्त समय लगता

है।

(8) संस्थागत परिवर्तन (Institutional Changes)- इन

मॉडलों में संस्थागत घटकों को स्थिर मान लिया गया है, जबकि अल्पविकसित देशों में संस्थागत

परिवर्तन के बिना आर्थिक विकास सम्भव ही नहीं है।

निष्कर्ष- उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हैरोड तथा

डोमर के आर्थिक विकास के मॉडल अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों पर लागू नहीं होते। एच. डब्ल्यू.

सिंगर का कथन है कि हैरोड-डोमर मॉडल विकसित देशों के लिए आशावादी मॉडल है परन्तु अर्द्ध-विकसित

देशों के लिए उस मॉडल में निराशावादी विचार सामने आते हैं। प्रो. हर्षमेन का सुझाव

है, “अर्द्ध-विकसित देशों की भाँति विकास के अर्थशास्त्र को भी अपने ही पैरों पर चलना

सीखना पड़ेगा अर्थात् अपने सिद्धान्त उसे स्वयं बनाने चाहिए।'' इन सीमाओं के बावजूद

ये मॉडल कुछ क्षेत्रों में उपयोगी हो सकते हैं, जैसे :

(i)

जहाँ योजनाबद्ध विकास हो रहा है, उन देशों में पंचवर्षीय, दसवर्षीय योजना बनाने पर

योजनाओं के लिए पूँजी आवश्यकता का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है परन्तु इसके लिए

जनसंख्या का अनुमान तथा पूँजी-उत्पाद अनुपात का निर्धारित रहना जरूरी है।

(ii)

कम बचत, उच्च विनियोग स्तर तथा दीर्घकालीन स्फीति के सन्दर्भ में बैंक साख के विस्तार

एवं स्फीतिकारी लाभों के पूँजी बाजार में स्वयं प्रेरित विनियोग के माध्यम से भारी

विनियोग के वित्त प्रबन्धक का सुझाव देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

(iii)

पूँजी-उत्पाद अनुपात एवं आवश्यक विकास दर निर्धारित करके कुल बचत आय अनुपात निकाल सकते

हैं, जैसे विकास दर 5% वार्षिक की आवश्यकता है तथा पूँजी-उत्पाद अनुपात 4 : 1 होने

पर बचत आय अनुपात होगा : S = Gw. Cr, S = 5/100 x 4/1 =

20/100 = 20%

यदि

बचत आय अनुपात एवं पूँजी अनुपात के दिये होने पर वृद्धि दर होगी : Gw =

S/Cr या 20/4 = 5%

(iv) हैरोड-डोमर मॉडल में अर्द्ध-विकसित देशों ने आय बचत अनुपात को बढ़ाने के भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।