आय

के साधनों में वितरण की समस्या में सर्वप्रथम रुचि रिकार्डो ने ली। रिकार्डो

द्वारा वितरणात्मक हिस्सों के निर्धारण की समस्या में रुचि लेने का कारण यह था कि

उनका यह विचार था कि सम्पूर्ण व्यवस्था के कार्यचालन को समझने की कुंजी वितरण

सिद्धान्त में निहित है।

रिकार्डो

के सिद्धान्त में अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों—कृषि व उद्योग में विभाजित किया

गया है और इन क्षेत्रों में मिलने वाली कुल आय को लगान, मजदूरी और लाभ में विभक्त

किया गया है। रिकार्डो के सिद्धान्त में कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त

है क्योंकि कृषि क्षेत्र में कार्यशील वितरणात्मक शक्तियाँ ही उद्योग में

वितरणात्मक हिस्सों का निर्धारण करती हैं।

मान्यताएँ (Assumptions)–रिकार्डो

का सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है

1. कृषि में क्रमागत उत्पादन

ह्रास नियम लागू होता है जिसका आशय यह है कि जब भूमि पर अधिक श्रम

प्रयोग किया जाता है तो श्रम के औसत और सीमान्त उत्पादनों में गिरावट आ जाती है।

2. माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त

लागू होता है जिसके अनुसार मजदूरी दरों का न्यूनतम निर्वाह स्तर कम

हो जाने पर जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है और न्यूनतम निर्वाह स्तर से कम

मजदूरी होने पर जनसंख्या गिरने लगती है। इस प्रकार दीर्घकाल में मजदूरी की दर

जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर के बराबर होगी।

3. लाभ पूँजी संचय अथवा पूँजी

निर्माण जो कि आर्थिक विकास का आधार है, के लिए आवश्यक प्रेरणा

है।

4. अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन

को लगान, मजदूरी तथा आय—इन तीन प्रधान हिस्सों में बाँटा जाता है

यद्यपि रिकार्डो के सिद्धान्त में लगान केन्द्र बिन्दु है।

5. रिकार्डो ने अपने सिद्धान्त

की व्याख्या अर्थव्यवस्था को दो मुख्य क्षेत्रों में बाँटकर की है अर्थात् कृषि और उद्योग पर उनके विश्लेषण में कृषि तथा उससे सम्बन्धित बातें अधिक

महत्वपूर्ण हैं।

तीन

वर्ग (Three Groups) उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो का सिद्धान्त

अर्थव्यवस्था में तीन वर्गों के परस्पर सम्बन्धों पर आधारित है। वे हैं-(i)

भूमिपति, (ii) पूँजीपति तथा (iii) श्रमिक—जिनमें भूमि की समस्त उपज बाँटी जाती है।

जैसा कि रिकार्डो ने स्वयं अपनी पुस्तक के प्राक्कथन में लिखा, 'भूमि की जो कुछ भी

उपज श्रम, मशीन एवं पूँजी के संयुक्त रूप से लागू करने पर प्राप्त की जाती है—समाज

के तीन वर्गों में बाँट दी जाती है जिनके नाम हैं भूमिपति—इसकी खेती के लिए आवश्यक

भण्डार या पूँजी का मालिक तथा श्रमिक जिनके परिश्रम से इस पर खेती की जाती है।''

इन तीन वर्गों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्रमश: लगान, लाभ और मजदूरी के रूप में

बाँट दी जाती है।

लगान,

लाभ एवं मजदूरी का बँटवारा (Division of Rent, Profit and Wages) उपर्युक्त दी गयी

मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो ने उत्पादन का लगान (Rent), मजदूरी (Wage) तथा लाभ

(Profit) के रूप में वितरण स्पष्ट किया है। प्रो. काल्डोर के अनुसार रिकार्डो का

आय वितरण सिद्धान्त दो सिद्धान्तों पर आधारित है—सीमान्त सिद्धान्त (Marginal

Principle) तथा अतिरेक सिद्धान्त (Surplus Principle)। सीमान्त सिद्धान्त राष्ट्रीय

आय में लगान के भाग को निर्धारित करता है तथा अतिरेक सिद्धान्त यह स्पष्ट करता है

कि लगान का भाग निकल जाने के बाद शेष बचे राष्ट्रीय उत्पाद का मजदूरी (Wage) तथा

लाभ (Profit) के रूप में किस प्रकार वितरण होगा।

रिकार्डो

के अनुसार लगान अधि-सीमान्त तथा सीमान्त भूमि से प्राप्त होने वाले उत्पादन का

अन्तर है, जबकि सीमान्त भूमि वह भूमि है जिससे मिलने वाला उत्पादन उस पर लगने वाली

उत्पादन लागत के बराबर है। विस्तृत तथा गहरी कृषि प्रणाली को ध्यान में रखते हुए

हम यह भी कह सकते हैं कि लगान भूमि के टुकड़ों से प्राप्त होने वाला शुद्ध उत्पाद

है अर्थात् मिलने वाले कुल उत्पादन तथा उस पर लगने वाली उत्पादन लागत का अन्तर है

अर्थात् लगान = (कुल उत्पादन कुल लागत)। चूँकि रिकार्डो के अनुसार साम्य में श्रम

की प्रति इकाई उत्पादन लागत उसकी सीमान्त उत्पादकता के निश्चित रूप से बराबर होनी

चाहिए। इसलिए कुल उत्पादन लागत = श्रम का सीमान्त उत्पाद x उत्पादन में

लगी हुई श्रम की इकाइयाँ, दूसरी ओर कुल उत्पादन = श्रम का औसत उत्पाद

x उत्पादन में लगी हुई श्रम की इकाइयाँ, इन दोनों का अन्तर ही लगान होगा।

इस

प्रकार एक दिये हुए भूमि के टुकड़े पर लगाये गये श्रम की औसत उत्पादकता तथा

सीमान्त उत्पादकता का अन्तर ही श्रम की प्रति इकाई लगान होगा। यदि हम श्रम की

प्रति इकाई लगान को श्रम की लगायी गयी कुल इकाइयों से गुणा कर दें तो हमें कुल

लगान ज्ञात हो जायेगा। संक्षेप में

कुल

लगान = (औसत उत्पादकता सीमान्त उत्पादकता) x (कार्यरत श्रम की इकाइयाँ)

अथवा

, कुल लगान = कुल उत्पादन कुल उत्पादन लागत

प्रो.

काल्डोर के शब्दों में, “लगान सीमान्त भूमि पर श्रम के उत्पादन तथा औसत भूमि पर

श्रम के उत्पादन में अन्तर है अथवा (विस्तृत एवं गहन सीमान्तों को दृष्टिगत करते

हुए) औसत तथा सीमान्त श्रम उत्पादकताओं में अन्तर है।"

राष्ट्रीय

आय में दूसरा भाग है—मजदूरी (Wages)। रिकार्डो के अनुसार मजदूरी श्रम का पुरस्कार

है। रिकार्डो की मान्यता है कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी दी

जाती है और इसका निर्धारण श्रमिकों की संख्या मजदूरी कोष में भाग देकर किया जाता

है।

राष्ट्रीय

आय का तीसरा भाग लाभ (Profit) है। रिकार्डों के अनुसार, राष्ट्रीय आय में से लगान

एवं मजदूरी का भुगतान कर देने के बाद जो भी धनराशि शेष बचती है, वह लाभ है। ब्याज

का समावेश लाभ में कर लिया जाता है। यद्यपि रिकार्डो के लिए लाभ एक अतिरेक

(Surplus) ही है किन्तु यही लाभ पूँजी संचयन की दर को निर्धारित करता है। यही लाभ

आर्थिक प्रगति का एक साधन है क्योंकि इसी लाभ के द्वारा अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग

किया जाता है।

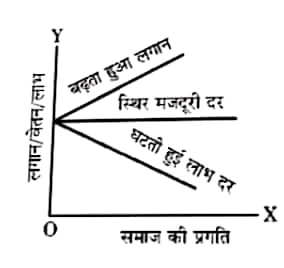

रिकार्डो

ने सीमान्त सिद्धान्त और अतिरेक सिद्धान्त का प्रयोग करके लगानों, मजदूरियों, लाभों

के सापेक्ष हिस्सों के निर्धारण की व्याख्या किस प्रकार से की है, उसको चित्र की सहायता

से स्पष्ट किया गया है।

चित्र

में

X-अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा Y-अक्ष पर अनाज की मात्रा दर्शाया

गयी है। APऔर MP वक्र क्रमशः श्रम की औसत उत्पादकता व

सीमान्त उत्पादकता प्रदर्शित करती हैं। दोनों ही वक्र नीचे गिरते हुए ही हैं। इसका

कारण ह्रासमान प्रतिफल नियम का कार्यशील होना है। श्रम की OM मात्रा के साथ

अनाज का कुल उत्पादन OADM मात्रा है। श्रम की OM मात्रा पर औसत उत्पादन DM है तथा सीमान्त

उत्पादन PM है। हम जानते हैं कि

लगान

= औसत उत्पादकता - सीमान्त उत्पादकता

DM = DM-PM

अतः

कुल लगान = ADPB क्षेत्रफल।

इस प्रकार कुल उत्पादन

OADM में से ADPB भाग लगान के रूप में भूमिपतियों को चला जाता है। अब लगान देने के

बाद OBPM क्षेत्र के बराबर कुल उत्पादन शेष बचता है जो मजदूरी तथा लाभ के रूप में वितरित होगा।

रिकार्डों

के अनुसार मजदूरी (अर्थात् श्रम का भाग) न्यूनतम निर्वाह मजदूरी द्वारा निर्धारित

होता है। मान लीजिए कि रेखाचित्र में OW के बराबर गेहूँ जीवन-निर्वाह की न्यूनतम

आवश्यकता का प्रतीक है, तब दीर्घकाल में जो मजदूरी की दर निर्धारित होगी, वह OW के

बराबर होगी। मजदूरी को प्रदर्शित करने वाली WT रेखा पूर्णतया लोचदार है। चूँकि

मजदूरी दर OW है और कार्यरत श्रमिकों की संख्या OM है इसलिए OM x OW= OWKM

मजदूरी होगी।

राष्ट्रीय

आय अथवा कुल उत्पादन में से लगान तथा मजदूरी के भाग निकल जाने के बाद शेष बचा

उत्पादन (चित्र

में WBPK क्षेत्रफल) लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रिकार्डो के सिद्धान्त

में लाभों को अविशिष्ट आय माना गया है जो कि मजदूरियों व लगानों

का वितरण करने के बाद बचा रहता है।

अन्य

शब्दों में, कुल उत्पादन में से मजदूरियों या लगानों को निकालने पर जो अतिरिक्त रह

जाता है, वह लाभ है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि लाभ की दर कितनी है ?

लाभ की दर से आशय उत्पादन कार्य में प्रयुक्त पूँजी और इस पर प्राप्त होने वाले

लाभ के अनुपात से है। यंत्रों और औजारों के रूप में प्रयुक्त स्थिर पूँजी' और

मजदूरी कोष के रूप में लगी हुई कार्यशील पूँजी का योग ही कुल पूँजी कहलाती है। पर

यदि हम यह मान लें जैसा कि रिकार्डो ने माना है कि पूँजी की जीवन अवधि केवल एक

वर्ष है (जैसे एक फसल से दूसरी फसल तक) अर्थात् स्थिर पूँजी घिसावट व टूट-फूट के

कारण एक ही वर्ष में समाप्त हो जाती है तो प्रयुक्त पूँजी केवल कार्यशील पूँजी

(मजदूरी कोष) के रूप में होगी तो मजदूरी बिल अथवा मजदूरी कोष तथा लाभ का अनुपात ही

गेहूँ के रूप में लाभ की दर इस प्रकार प्रदर्शित करेगा :

`=\frac{MP-MK}{MK}\times100`

`=\left(\frac{MP}{MK}-\frac{MK}{MK}\right)\times100`

`=\frac{MP}{MK}-1\times100`

चूँकि

इसमें MK जो जीवन-निर्वाह मजदूरी की दर है, स्थिर है इसीलिए गेहूँ के रूप में लाभ

की दर प्रत्यक्ष रूप से सीमान्त उत्पादन MP के साथ परिवर्तित होगी।

अब

यह जानना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास का सापेक्ष विवरणात्मक हिस्सों पर क्या

प्रभाव पड़ता है ? श्रम की माँग पूँजी द्वारा निर्धारित होती है और जब लाभ की दर

धनात्मक रहती है, पूँजी संचय के लिए पूँजीपति उत्साहित होते हैं और अर्थव्यवस्था

का विकास होता रहता है। जैसे-जैसे पूँजी संचय में वृद्धि होती श्रम की माँग में भी

वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पादन की वृद्धि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता

पड़ती है। श्रम की माँग में वृद्धि होने पर मजदूरियों की दरें न्यूनतम निर्वाह

स्तर से अधिक हो जायेगी और इससे जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि से

मजदूरी की दर में गिरावट आयेगी और श्रम-पूर्ति में वृद्धि के कारण मजदूरी की दर गिरकर

न्यूनतम निर्वाह-स्तर तक पहुँच जायेगी, परन्तु जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि

वस्तुओं की माँग में वृद्धि हो जायेगी। जैसे-जैसे अधिक श्रमिकों को कृषि में लगाकर

उत्पादन में वृद्धि की जायेगी, उत्पादन ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण श्रम

के औसत व सीमान्त उत्पादनों में गिरावट आ जायेगी। फलस्वरूप लगान में वृद्धि हो

जायेगी क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर देखा, लगान श्रम में औसत व सीमान्त उत्पादनों में

अन्तर के बराबर होता है। चित्र पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जायेगा कि AP और MP

वक्रों की दूरी श्रम की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती जाती है। इस प्रकार

यदि तकनीक में किसी प्रकार परिवर्तन न हो तो कृषि विकास के कारण लगानों में वृद्धि

होगी।

इसके

अतिरिक्त श्रम के औसत व सीमान्त उत्पादन में गिरावट का अर्थ है—उत्पादन लागत में

वृद्धि। उत्पादन लगात बढ़ने के कारण कृषि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हो जायेगी।

कृषि उत्पादन या अनाज की ऊँची कीमतों के कारण ऊँची मजदूरियाँ देना भी आवश्यक हो

जायेगा, ताकि वे अपने रहन-सहन के स्तर को पूर्ववत् बनाये रख सकें परन्तु यह

उल्लेखनीय है कि अब मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी में (अर्थात् मुद्रा की दरों में)

वृद्धि होगी और वास्तविक मजदूरी अर्थात् अनाज की दरों में, परिवर्तन नहीं होगा और

वे न्यूनतम निर्वाह स्तर पर दीर्घकाल में स्थिर रहेंगी। चित्र से स्पष्ट है कि जब

कृषि में लगाये गये श्रमिकों की मात्रा बढ़कर N तक पहुँच जाती है तो श्रमिकों का

कुल मजदूरी हिस्सा बढ़कर OWTN के बराबर हो जाता है जो कि OM रोजगार स्तर पर

प्राप्त हो रहे OWKM मजदूरी हिस्से से अधिक है। स्पष्टत: कुल उत्पादन में श्रम का

कुल सापेक्ष हिस्सा बढ़ गया है। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि मजदूरी हिस्से में

जो वृद्धि हो रही है, वह लाभों की लागत पर हो रही है क्योंकि रोजगार व उत्पादन में

वृद्धि होने पर वे निरन्तर गिर रहे हैं। चित्र से यह स्पष्ट है कि K बिन्दु के या

OM से अधिक उत्पादन के दायीं ओर सीमान्त उत्पादन व न्यूनतम मजदूरी निर्वाह रेखा

में दूरी कम हो रही है और T बिन्दु पर यह दूरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बिन्दु

T पर रोजगार ON है और यह जीवन-निर्वाह रेखा मजदूरी श्रम के सीमान्त उत्पादन के

बराबर है। स्पष्ट है कि जैसे-जैसे रोजगार की मात्रा M बिन्दु से आगे बढ़ती जाती है,

लाभ कम होता जाता है और ON रोजगार स्तर पर यह मिटकर शून्य हो जाती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कृषि व उद्योग के कच्चे माल की कीमतों की वृद्धि होने के फलस्वरूप यदि मजदूरी में वृद्धि होती है तो लाभ में कमी हो जाती है अर्थात् विकास के साथ-साथ लगान में वृद्धि होने, वास्तविक मजदूरी दरों के स्थिर रहने तथा लाभों की दरों में कमी होने की प्रवृत्ति को चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

रिकार्डो

के सिद्धान्त में लाभों को अर्थव्यवस्था में पूँजी संचय के लिए अनिवार्य प्रेरणा

माना गया है। इसीलिए लाभ में कमी होने के कारण पूँजी संचय रुक जायेगा और

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जायेगा। जब लाभ की दर शून्य

हो जायेगी और पूँजी संचयन बिल्कुल ही रुक जायेगा, तब अर्थव्यवस्था एक स्थिर बिन्दु

पर पहुँच जायेगी जिसे रिकार्डो ने दीर्घकालीन स्थिर अवस्था कहा है (Long-run

Stationary State)

रिकार्डो के वितरण सिद्धान्त का यह तार्किक निष्कर्ष है कि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुँच जाती है जिसको चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र

में OW कुल मजदूरी रेखा है जब मजदूरी सदैव जीवन-निर्वाह के बराबर हो जाती है। इस

रेखा का ढाल एक स्थिर विकास दर और स्थिर वास्तविक मजदूरी दर को दर्शाता है। इस तरह

AP/OP

= BP1/OP1=CP2/OP2 = जीवन-निर्वाह मजदूरी।

TP लगान रहित कुल उत्पादक वक्र है।

अब

यदि जनसंख्या OP है तो जीवन-निर्वाह मजदूरी दर AP और कुल लाभ AE है

(PE- AP = AE)। यह लाभ पूँजी संचयन को बढ़ावा देगा और इस तरह

मजदूरी के AP स्तर से बढ़ने की प्रवृत्ति होगी और जीवन-निर्वाह स्तर से मजदूरी की

यह वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि लायेगी जो OP से बढ़कर OP1 हो जायेगी।

जनसंख्या की यह वृद्धि बढ़ी हुई मजदूरी स्तर को पुनः जीवन-निर्वाह स्तर पर ले आएगी

जो P1B है। पुनः इस दशा में भी FB के बराबर लाभ होगा जिससे मजदूरी और

जनसंख्या में वृद्धि होगी। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब

तक

कि जनसंख्या बढ़कर OP3 नहीं हो जाती और जीवन-निर्वाह मजदूरी दर TP3

(जो कुल उत्पादन के बराबर है)। इस स्थिति में लाभ शून्य है क्योंकि लगान देने के

उपरान्त कुल उत्पादन केवल उतना ही है जो श्रमिकों को जीवन-निर्वाह पर कायम रख सके।

शून्य लाभ की इस स्थिति में पुन: विनियोग करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती है और इस

तरह स्थिरावस्था आ जाती है। इस स्थिर दशा में निम्न विशेषताएँ होंगी :

(अ) प्रगति की दर शून्य होगी।

(ब) मौद्रिक मजदूरियाँ एवं

लगान अधिक होगा।

(स) लाभ शून्य या लगभग शून्य

के बराबर होगा।

(द) मजदूरी जीवन-निर्वाह स्तर

पर स्थिर हो जायेगी।

(य) लगान की दर ऊँची होगी।

रिकार्डो

ने स्थिर दशा को खुशी का लक्षण माना है, न कि निराशा का द्योतक। सामान्यत: दुनिया

में विकास के बराबर पतन की स्थिति आती है। इन दोनों (विकास और पतन) के बीच में

स्थिर दशा का विचार लाभदायक होता है।

आलोचनाएँ (Criticisms)

(1) एकीकरण का

अभाव (Lack of Integration)–रिकार्डों के वितरण सिद्धान्त में सबसे

बड़ी कमी यह है कि उसके मूल्य और वितरण सिद्धान्त के बीच एकीकरण

का अभाव है। कीन्स तथा अर्थशास्त्र की उपलब्धि इस विश्लेषण में रही है कि वस्तुओं

की कीमतें और सेवाओं की कीमतें आपस में इतनी सम्बन्धित रही हैं कि दोनों के लिए

सामान्यतया एक ही व्याख्या पर्याप्त थी, परन्तु रिकार्डो की व्याख्या में इसका

अभाव है। रिकार्डो इस मूल्य और वितरण के बीच समता स्थापित न करते हुए उन्होंने

वितरण को एक रूप में न देखकर तीन अलग समस्याओं के रूप में देखा है।

(2) अवास्तविक

मान्यता (Unrealistic Assumption)- रिकार्डो का सिद्धान्त माल्थस

के जनसंख्या सिद्धान्त और उत्पादन ह्रास नियम की क्रियाशीलता की

मान्यता पर आधारित है परन्तु ये दोनों सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं।

अत: रिकार्डों के सिद्धान्त के आधार तथ्य त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनका सिद्धान्त

अवास्तविक है।

(3) प्राविधिक

प्रगति (Technological Progress)–रिकाडों ने प्राविधिक प्रगति

की सम्भावनाओं का समुचित अनुमान नहीं लगाया क्योंकि उनका यह

विचार है कि उत्पादन ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण लाभ की दर शून्य हो

जायेगी और पूँजी का संचयन रुक जायेगा, गलत प्रमाणित हुआ। इसका कारण यह है कि प्राविधिक

प्रगति के कारण उत्पादन ह्रास नियम की क्रियाशीलता की सम्भावनाओं को रोक दिया गया

है और लाभ की दर इतनी ऊँची बनी है कि पूँजी का संचयन होता जा रहा है।

(4) अव्यावहारिक

(Unpractical)- अपने सिद्धान्त में रिकार्डो ने जो निष्कर्ष

दिये हैं, वे व्यवहार में सत्य नहीं हुए हैं,

उदाहरणार्थ-रिकार्डो ने यह कहा था कि आर्थिक विकास के साथ-साथ मजदूरी का सापेक्ष

भाग बढ़ेगा, पर आर्थिक विकास का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि मजदूरी के सापेक्ष

भाग में वृद्धि नहीं हुई है। कुल उत्पादन के लाभों का हिस्सा सामान्यत: स्थिर हो

रहा है और गतिशीलता की स्थिति नहीं देखी गयी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तविक

घटनाओं ने रिकार्डो की सैद्धान्तिक व्यवस्था को सत्य सिद्ध नहीं किया है।

(5) असफल वितरण

का फलनात्मक सिद्धान्त–रिकार्डो का वितरण सिद्धान्त तीन साधनों से सम्बन्धित

सिद्धान्त है जो काफी स्पष्ट रूप से अलग तीन वर्गों-मजदूरों,

भूमिपतियों और पूँजीपतियों के भाग निर्धारित करता है। प्रत्येक का भाग निश्चित

करने में, रिकार्डो की धारणा यह है कि भूमि का हिस्सा प्रमुख होता है और शेष भाग को

वह श्रम और पूँजी का हिस्सा समझता । यह दृष्टिकोण गलत था। कारण यह है कि वह वितरण

के फलनात्मक सिद्धान्त को प्रस्तुत करने में अर्थात् प्रत्येक साधन का उसकी सेवा

के आधार पर अलग-अलग पुरस्कार निर्धारित करने में असफल रहा।

(6) स्थिर गुणांक—यह

धारणा भी नहीं अपनाई जा सकती कि पूँजी और श्रम स्थिर गुणांक होते हैं। इस धारणा का खण्डन इसी तथ्य से हो जाता है कि पूँजी और श्रम स्वतंत्र चर

(Variables) साधन हैं।

(7) व्याज की

अवधारणा (Concept of Interest)–रिकार्डों के वितरण सिद्धान्त में एक गम्भीर

दोष यह है कि वह ब्याज की अवधारणा को स्वतंत्र पुरस्कार के रूप

में नहीं लेता। ब्याज को लाभों में शामिल मान लिया गया है। यह गलत अवधारणा इस

विचार से पैदा होती है कि पूँजीपति और उपक्रमी पृथक्-पृथक् व्यक्ति नहीं होते।

वास्तव में, पूँजीपति, उपक्रमी अलग-अलग होते हैं। उपक्रमी वह चालक शक्ति है जो

पूँजी और श्रम दोनों का नियोजन करती है और निर्देशन देती है।

(8) महत्वहीन

(Insignificant)-इस सिद्धान्त का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह

सिद्धान्त प्रतियोगिता कीमत निर्धारण के माध्यम से पूर्ति और

माँग तथा आर्थिक संगठन के रूप में उत्पादन के साधनों का पुरस्कार देने की समस्या

पर विचार नहीं करता।

निष्कर्ष–उपर्युक्त कमियों के होते हुए भी प्रोफेसर कॉल्डोर के अनुसार, रिकार्डो की रुचि वितरणात्मक भागों की समस्या में ही नहीं थी बल्कि इस विश्वास में भी थी कि आर्थिक व्यवसाय के कार्यकरण को समझने की कुंजी वितरण सिद्धान्त के हाथ में है अर्थात् उन शक्तियों की कुंजी, जो प्रगति की दर संरक्षण के प्रभावों और कराधान के अन्तिम आपात (Incidence) आदि को निर्धारित करती है। 'वितरणात्मक भागों का नियमन करने वाले नियमों के माध्यम से रिकार्डो उसको बनाने का प्रयत्न कर रहा था जिसे हम आजकल 'एक सरल समष्टि-आर्थिक मॉडल' कहते हैं। इस दृष्टि से रिकार्डो और कीन्स के वितरण सिद्धान्त में समरूपता है।