( राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, भारत में कृषि उत्पादन में

वृद्धि-उत्पादन और उत्पादकता, निम्न उत्पादकता के कारण और कृषि उत्पादन में सुधार

हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम, हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति,

डब्लू. टी.ओ. और कृषि, निर्गम और आगामों का विपणन और मूल्यन ।)

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था

का आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निवासियों के अस्तित्व और विकास का सम्बन्ध कृषि

क्षेत्र से आदि काल से जुड़ा है। आधारिक व्यवसाय एवं अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति का क्षेत्र

होने के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं अथवा यह कहा जाए कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यह

अपरिहार्य है। यह समस्त मानव जाति के लिए जीवन का आधार है। विश्व में विभिन्न राष्ट्रों

के मध्य पारस्परिक निर्भरता के कारण कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का राष्ट्रीय

आय, रोजगार एवं उत्पादन में सापेक्षिक योगदान अपेक्षाकृत कम है, परन्तु विकासशील एवं

अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास का आधार कृषि ही है। इसी अनुरूप भारतीय

अर्थव्यवस्था में कृषि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार है।

औपनिवेशिक काल

में कृषि

स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी

शासकों ने अपनी औपनिवेशिक नीति के कारण कृषि विकास हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया।

चूँकि तत्कालीन दोषपूर्ण भूधारण पद्धतियों में वास्तविक काश्तकार जोत का स्वामी न था।

अत: वह जोत में किसी भी प्रकार के स्थायी सुधार के प्रति उदासीन था। ब्रिटिश सरकार

ने कृषि बिकास हेतु कुछ प्रयास किए। 1901 में गठित सिंचाई आयोग की सिफारिशों के आधार

पर कम वर्षा वाले और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधाओं के प्रसार

पर जोर दिया गया। सूखा आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहकारी खास समिति अधिनियम, 1904

लागू हुआ। कृषि विकासार्थ सुझाव देने के लिए 1926 में नियुक्त शाही कृषि आयोग ने अपना

प्रतिवेदन 1927 में प्रस्तुत किया जिसमें कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, कृषि

वित्त और सहकारिता के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए। लेकिन खाद्यान्नों की हालत लगातार गिरती

गई। इसे सुधारने के लिए सरकार ने 1942 में 'खाद्य उत्पादन सभा' बुलाई गई जिसमें पारित

प्रस्तावों के आधार पर 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान आरम्भ किया गया।

सम्पूर्ण अविभाजित भारत में

समस्त कृषि वस्तुओं का उत्पादन सूचकांक 1904-05 के 100 की तुलना में 1946-47 में बढ़कर

112.6 ही हो सका। लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 1904-05 के 100 की

तुलना में 1946-47 में घटकर 95.7 हो गया। खाद्यान्नों की उत्पादिता में अत्यन्त गिरावट

आई। खाद्यान्न फसलों का उत्पादिता सूचकांक 1904-05 के 100 की तुलना में 1946-47 में

घटकर 84 प्रतिशत रह गया। इससे यह प्रतीत होता है कि कृषि उत्पादन में जो नाममात्र की

वृद्धि हुई, वह मुख्यतः गैर खाद्यान्नों की उपज बढ़ने के कारण हुई और यदि खाद्यान्न

फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि न हुई होती तो स्थिति अत्यन्त खराब हो गई होती।

ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के परिणामस्वरूप ग्रामीण उद्योगों का विनाश होता

गया और कृषि पर जनसंख्या का दबाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस नीति ने भारत को बचे पदार्थ

की पूर्ति का स्रोत और ब्रिटेन में बनी वस्तुओं की मंडी बनाकर रख दिया। ब्रिटिश सरकार

ने अपने शासन की जड़ें मजबूत करने के लिए भू-स्वामित्व में मध्यस्थ प्रथा को प्रोत्साहित

किया जिसमें वास्तविक काश्तकार भूमि का स्वामी न था।

योजना काल में

कृषि विकास

प्रथम योजना (1951-56) के आरम्भ

के समय कृषि की दशा अत्यन्त निराशाजनक और खराब थी। हमारे किसान महाजनों के ऋण-जाल में

बुरी तरह ग्रस्त थे। उनकी जोतों का आकार बहुत छोटा था और वे बिखरी हुई थीं। उनके पास

न तो पैसा था और न ही ज्ञान जिसके आधार पर वे उचित उपकरण, अच्छे बीज और रासायनिक खाद

खरीद सके। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकतर क्षेत्रों के किसान वर्षा पर निर्भर थे

और उन्हें मानसून की अनिश्चितता सहन करनी पड़ती थी। भूमि तथा श्रम की उत्पादकता लगातार

कम होती जा रही थी और यह विश्व में सबसे कम थी। इसके बावजूद हमारी जनसंख्या का लगभग

70 प्रतिशत कृषि में कार्य करता था. देश खाद्यान्नों के उत्पादन में स्वावलम्बी नहीं

था और इसे खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त 1947 में देश

के विभाजन ने कृषि की स्थिति को और बिगाड़ दिया क्योंकि हमारे हिस्से में जनसंख्या

का अधिक भाग और इसकी अपेक्षा भूमि का कम भाग प्राप्त हुआ।

कृषि क्षेत्र

के लिए आयोजन का लक्ष्य

कृषि क्षेत्र के विकास का आयोजन

करते हुए योजना आयोग ने चार मुख्य उद्देश्य रखे

1. कृषि उत्पादन

में वृद्धि का लक्ष्य सदैव रखा गया है और इसके लिए- (a)

कृषि अधीन क्षेत्र में लगातार वृद्धि करना। (b) प्रति हेक्टेयर उत्पाद (अर्थात् कृषि

उत्पादिता) में वृद्धि के लिए, कृषि-आदानों जैसे सिंचाई, उन्नत बीजों, उर्वरकों आदि

का अधिकाधिक प्रयोग करना। (c) कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।

2. रोजगार के

अवसर बढ़ाना- कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ, कृषि क्षेत्र को रोजगार

के अतिरिक्त अवसर कायम करने होंगे और इस प्रकार हमारे गाँवों में गरीब वर्गों की आय

बढ़ानी होगी।

3. भूमि पर जनसंख्या

के दबाव को कम करना-चूँकि जनसंख्या का भारी भाग भूमि पर निर्भर है,

इसलिए कृषि क्षेत्र के आयोजन का एक और बुनियादी लक्ष्य कृषि पर काम करने वाले व्यक्तियों

की संख्या को कम करना है साथ ही अतिरिक्त श्रमिकों को द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र

की ओर हस्तान्तरित करना होगा।

4. ग्रामीण क्षेत्र

में आय की असमानताओं को कम करना-सरकार को मुजारों के शोषण को समाप्त कर

देना चाहिए और अतिरिक्त भूमि को छोटे तथा सीमान्त किसानों में इस प्रकार वितरित करना

चाहिए कि इससे ग्राम क्षेत्र में कुछ हद तक असमानता कम हो सके।

ये चार उद्देश्य सामान्यतया

सभी योजनाओं में अपनाए गए हैं, परन्तु व्यवहार में भारत में कृषि-आयोजन का अर्थ केवल

कृषि-उत्पादन में वृद्धि ही समझा जाता है अर्थात् केवल पहले लक्ष्य की प्राप्ति और

अन्य सभी उद्देश्यों की या तो उपेक्षा की गई या उन्हें निम्न प्राथमिकता दी गई।

कृषि में प्रयुक्त

रणनीति

कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं

रोजगार में वृद्धि प्राप्त करने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रमों

का उपयोग किया गया जैसे सामुदायिक विकास प्रोग्राम और कृषि विस्तार सेवाओं को देश भर

में फैलाना, सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि-मशीनरी, अधिक उपजाऊ किस्म

के बीजों का विस्तार। इसके साथ-साथ परिवहन, पावर, विपणन और संस्थानात्मक उधार का विस्तार

भी किया गया।

भूमि पर जनसंख्या के दबाव को

कम करने के लिए योजना आयोग ने ग्राम विकास की रणनीति अपनायी। इसके लिए ग्राम-क्षेत्रों

में कृषि-आधारित उद्योग और हस्तशिल्प स्थापित किए गए। इसके साथ-साथ ग्रामीण परिवहन

एवं संचार प्रोन्नत किया गया और लोगों को कृषि से उद्योगों और सेवा क्षेत्र की ओर जाने

के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अन्तिम, ग्रामों में समानता एवं न्याय कायम करने के लिए योजना आयोग ने भू-सुधारों की रणनीति अपनायी जिसके अन्तर्गत जमीदारों जैसे बिचौलियों को समाप्त किया गया, काश्तकारों की सुरक्षा के लिए काश्तकारी कानून बनाया गया और जोत की अधिकतम सीमा को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त भूमि भूमिहीन श्रमिकों, छोटे तथा सीमान्त किसानों में बाँटी गई।

सामान्य आर्थिक

विकास के लिए कृषि विकास अनिवार्य

भारत में कृषि के महत्व का

एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए कृषि का विकास एक अनिवार्य

शर्त हैं। रग्नर वर्क्स का कहना है कि कृषि पर आधारित अतिरिक्त जनसंख्या को वहाँ से

हटाकर नए आरम्भ किए गए उद्योगों में लगाया जाना चाहिए। नर्क्स का मत यह है कि इससे

एक ओर कृषि-उत्पादिता में वृद्धि होगी और दूसरी ओर अतिरिक्त श्रम-शक्ति का उपयोग करके

नई-नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी।

आजकल नर्क्स-सिद्धान्त पर आलोचना

के रूप में यह कहा गया है कि औद्योगीकरण के लिए विशेष प्रकार की अभिप्रेरणाएँ और मूल्य

आवश्यक हैं, जिनका भारत जैसी कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में विकास नहीं हो सकता। उक्त

प्रेरणाओं और मूल्यों के विकास के लिए पहले कृषि में ही परिवर्तन किया जाना अनिवार्य

है। दूसरे, विपण्य अतिरेक में काफी वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि बढ़ती हुई शहरी आबादी की

आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके। तीसरे,

नए उद्योग चाहे कितनी ही तीव्र गति से क्यों न विकसित हो और सेवा क्षेत्र की तीव्र

वृद्धि हो रही हो, वे भारत की लगातार बढ़ रही आबादी और श्रम-शक्ति को रोजगार दिलाने

में पर्याप्त नहीं होंगे। अत: अतिरिक्त रोजगार नए उद्योगों में खोजना होगा। परिणामत:

कृषि की उन्नति आवश्यक होगी।

दूसरे शब्दों में सामान्य आर्थिक

प्रगति के लिए या तो कृषि का विकास पहले करना होगा या फिर साथ साथ। भारतीय आयोजकों

को दूसरी और तीसरी योजना में यह कटु अनुभव प्राप्त हुआ कि कृषि क्षेत्र से वस्तुओं

की अपेक्षित मात्रा में प्राप्ति न हो सकने के कारण कैसे सम्पूर्ण आयोजन प्रक्रिया

ही अस्त-व्यस्त होने लगती है।

अतः कृषि क्षेत्र में कोई भी

परिवर्तन-सकारात्मक या नकारात्मक- अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालता है। कृषि क्षेत्र

खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में मुख्य योगदान अदा करता है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय सुरक्षा

को भी मजबूत करता है। पारिस्थितिकीय सन्तुलन को कायम रखने के लिए, कृषि तथा सम्बद्ध

क्षेत्रों का पोषणीय एवं सन्तुलित विकास आवश्यक है। कृषि के अन्य महत्वपूर्ण कार्यभाग

को स्वीकार करते हुए दसवीं योजना ने इस बात पर बल दिया है कि देश के त्वरित आर्थिक

विकास के लिए कृषि विकास का केन्द्रीय स्थान है। इसी के द्वारा आर्थिक विकास के लाभ

विस्तृत रूप में फैलाए जा सकते हैं। परिणामतः कृषि क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन सकारात्मक

या नकारात्मक-समग्न अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालेगा।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं

के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया किंतु दुर्भाग्य की बात

यह है कि हमारी अधिकतर पंचवर्षीय योजनाएँ कृषि के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने

में विफल हुई हैं।

निम्न उत्पादकता

के कारण

हम यह विवेचन कर चुके हैं कि

भारत में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर तथा प्रति श्रमिक कृषि उत्पादिता

अभी भी कम है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में विशेषतया योजनाओं के दौरान स्थिति में काफी

उन्नति हुई है फिर भी अभी काफी प्रगति करने की जरूरत है। कृषि के पिछड़ेपन के कारणों

का विश्लेषण उपयोगी होगा क्योंकि इससे सरकार द्वारा कृषि के सुधार के लिए अपनाए गए

उपायों और नीतियों को समझने में सहायता मिलेगी। ये कारण निम्न वर्गों में बाँटे जा

सकते हैं-(क) सामान्य कारण, (ख) संस्थानात्मक कारण और (ग) तकनीकी कारण।

(क) सामान्य

कारण

1. कृषि में

लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना-भारतीय कृषि की असली समस्या

इस पर बहुत अधिक लोगों का निर्भर होना है। वर्ष 1901 से कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात

ज्यों का त्यों बना हुआ है जो लगभग 70 प्रतिशत है। यद्यपि कृषि में लगी आबादी की प्रतिशत

संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु कुल संख्या की दृष्टि से कृषि पर आत्मनिर्भरता

इस शताब्दी के आरम्भ में 1.630 लाख के मुकाबले 1991 में यह 5.999 लाख हो गई। जनसंख्या

में हुई स्वाभाविक वृद्धि को छोड़कर कृषि को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया। इस

प्रकार कृषि पर निर्भर अत्यधिक जनसंख्या के परिणामस्वरूप खेत विकसित होकर छोटे-छोटे

टुकड़ों में बँट गए. प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा कम हो गई और कृषि में अदृश्य बेरोजगारी

प्रकट हुई। छठी आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार देश में कुल 58.5 मिलियन प्रतिष्ठान कार्यरत

है। जिसमें से 34.8 मिलियन प्रतिष्ठान ग्रामीण इलाके में थे। देश में मौजूद कुल उपक्रमों

में 77.6% गैर कृषि में तथा शेष 22.4 कृषि कार्य में संलग्न थे।

2. अपर्याप्त

फार्म-भारतीय

कृषि को फार्म-भिन्न सेवाओं अर्थात् वित्त और विपणन की व्यवस्था आदि की अपर्याप्तता

के कारण परेशानी उठानी पड़ी है। या तो ये सुविधाएँ सर्वथा विद्यमान ही नहीं या बहुत

महँगी है। उदाहरणतया, कुछ समय पहले तक कृषकों को रुपया उधार लेने के लिए गाँव के साहूकारों

पर निर्भर रहना पड़ता था जो अत्यधिक ब्याज पर उधार देते थे। एक बार रुपया उधार लेने

पर किसाने को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती थी और वह भूमिहीन मजदूर बन कर रह जाता था।

वित्त के अन्य साधन अर्थात् सरकारी समितियाँ और सरकार भी वित्त उपलब्ध कराते थे। परन्तु

वे महत्वहीन थे। इसी प्रकार कुछ समय पहले तक कृषकों को माल-संग्रह करने और विपणन एवं

परिवहन की सुविधाएँ प्राप्त नहीं थी। बेचने के लिए माल मण्डी में लाए जाने पर थोक व्यापारियों

और दलालों द्वारा ठगा जाना निश्चित था। इस प्रकार भारत में कृषि के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण

कारण फार्म-भिन्न सेवाओं की अपर्याप्तता है।

(ख) संस्थानात्मक

कारण

1. जोत का आकार-भारत

में जोत का औसत आकार बहुत छोटा हैं, अर्थात् पाँच एकड़ से भी कम। खेतों के छोटा होने

के कारण वैज्ञानिक विधि से खेती-बाड़ी सम्भव नहीं है। परिणामत: समय, श्रम और पशुशक्ति

का भारी अपव्यय होता है, सिंचाई सुविधाओं के उचित उपयोग में कठिनाई होती हैं। किसानों

में झगड़े और मुकदमेबाजी की दुष्प्रवृत्तियाँ पैदा होती है। खेतों के छोटे-छोटे तथा

खण्ड-खण्ड होने के कारण जनसंख्या का दबाव और उत्तराधिकार की वर्तमान प्रणाली कृषि क्षेत्र

को प्रभावित करती है।

2. भू-पट्टेवारी

का ढाँचा-कृषि की कम उत्पादिता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण उचित

प्रोत्साहन का अभाव रहा है। जमींदारी तथा भू-स्वामित्व की प्रणालियों के अन्तर्गत कृषक

उस जमीन का स्वामी नहीं होता था जिसे वह जोतता था। जमीन का स्वामी उसे जमीन से निकाल

सकता था। यद्यपि अब जमींदारी प्रथा का अन्त किया जा चुका है और विभिन्न राज्यों में

काश्तकारी-विधान लागू हो चुका है, फिर भी काश्तकारों की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

काश्तकार भूमि का स्वामी नहीं है, उसे जमीन पर खेती करने के बदले भारी लगान देना पड़ता

और उसकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जमींदार जब चाहे उसे हटा सकता है। ऐसी कठिन

परिस्थितियों में किसान से कृषि उत्पादिता बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती।

देश में कुछ छोटे कृषक भू स्वामी

हैं जो कि कृषि उत्पादन का कुशलतापूर्वक संगठन कर सकते हैं, किन्तु खेतों के छोटे आकार

और फार्म-भिन्न सेवाओं की अपर्याप्तता जैसी बाधाओं के कारण, अपने उद्देश्य में सफल

नहीं हो पा रहे हैं।

(ग) तकनीकी कारण

1. उत्पादन की

पिछड़ी तकनीक- भारतीय कृषक उत्पादन की पुरानी और अक्षम विधियाँ तथा तकनीकी

का प्रयोग करता चला आ रहा है। निर्धन एवं परम्परावादी होने के कारण, वह पश्चिमी देशों

में और जापान में बड़े पैमाने पर अपनाई गई आधुनिक तकनीकी को अपना नहीं सका है। कुछ

समय में केवल सीमित रूप में ही वह इस्पात का हल, गन्ना पेरने का कोल्हू, छोटे पम्पिंग

सेट, हथगाड़ी, कुदाल, बीज-वपित्र और चारा काटने के यन्त्र आदि उन्नत उपकरणों का प्रयोग

करने लगा है किन्तु भारत में खेती के काम में आने वाले उपकरणों में इन उन्नत उपकरणों

की मात्रा अभी बहुत कम है।

उत्पादन में वृद्धि केवल तभी

हो सकती है जब उपर्युक्त और पर्याप्त खाद प्रयोग में लाई जाए। भारत में खाद के प्रयोग

की आवश्यकता और भी अधिक है क्योंकि लगातार खेती-बाड़ी किए जाने के कारण भूमि पूर्णतः

निःसत्व हो चुकी है। उर्वरता को पुनः उन्नत करने और परती भूमि को उपयोग में लाने के

लिए सभी प्रकार की खादों के प्रयोग की तुरन्त आवश्यकता है। किन्तु भारत में जैविक खाद

और रासायनिक उर्वरक दोनों की ही बहुत कमी है।

तात्पर्य यह है कि भारत में

कृषि की निम्न उत्पापदता का एक महत्वपूर्ण कारण उत्पादन की घटिया तकनीक का प्रयोग करना

है। जब तक किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज पर्याप्त खाद तथा उर्वरक के प्रयोग आदि की

की प्रेरणा नहीं दी जाती तक तक उत्पादकता बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती।

2. अपर्याप्त

सिंचाई सुविधाएँ-भूमि, बीज, खाद और कृषि उत्पादन आदि में सुधार

का तब तक कोई लाभ नहीं तब तक इनके साथ सिंचाई की उचित और नियमित व्यवस्था न हो जाए।

भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक मूल कारण यह है कि हमारे देश के अधिकांश किसानों को

वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था और कृत्रिम सिंचाई सुविधाएँ बहुत कम को उपलब्ध थी। उदाहरणतया,

देश-विभाजन से पूर्व केवल 19 प्रतिशत भूमि में सिंचाई होती थी। योजनाकाल में बड़ी और

छोटी सिंचाई योजनाओं के प्रबल विकास के बावजूद कुल खेती योग्य भूमि के केवल 33 प्रतिशत

में ही सिंचाई होती है। इससे स्पष्ट है कि देश में कृत्रिम सिंचाई के लिए व्यापक क्षेत्र

विद्यमान है।

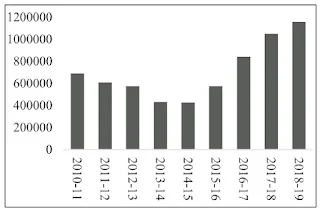

केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अधीन शामिल क्षेत्र वर्ष-वार (हेक्टेयर में)

इस विवेचना में निम्न उत्पादिता

के जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हें दूर करने के उपायों का संकेत भी मिलता

है। कृषि उत्पादिता बढ़ाने का प्रयास करते हुए उक्त कारणों को दृष्टि में रखना उचित

होगा। एक ओर इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या के लिए वैकल्पिक

रोजगार उपलब्ध कराए जाएँ और व्यावसायिक ढाँचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि केवल

60 प्रतिशत लोग ही कृषि पर निर्भर रह जाएँ। जहाँ तक तकनीकी कारणों का प्रश्न है, किसानों

को उन्नत उपकरणों, बीजों, रासायनिक खादों आदि के लाभों से परिचित कराने तथा उनका उपयोग

करने की दिशा में उत्साहवर्द्धक कार्य किया जा रहा है। सिंचाई सुविधाएँ तेजी से उपलब्ध

कराई जा रही है। दोहरी फसल, अधिक श्रेष्ठ फसल चक्र, पौधों को लगने वाले कीड़ों और बीमारियों

को मिटाने आदि की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। अतः आशा है कि समय आने पर कृषि की भू-उत्पादिता

और श्रम-उत्पादिता में वृद्धि हो जाएगी। जितनी जल्दी ऐसी हो सकेगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

का उतना ही अधिक हित हो सकेगा।

विकास के लिए

सुझाव

अगर हम चाहते हैं कि हमारे

देश विकसित हो, तो दो ही बेहतरीन नुख्से हैं-पहला, प्रति एकड़ कृषि उत्पादकता बढ़े

और साथ-साथ प्रति एकड़ काम करने वालों की संख्या घटे। कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरत

से ज्यादा लोग यदि भूमि में कार्य करेंगे तो इस कुल उत्पादकता क्षमता का प्रयोग नहीं

हो पायेगा अतः प्रति एकड़ भूमि पर उतने ही श्रम का प्रयोग होना चाहिए जितनी आवश्यकता

हो। इसके अतिरिक्त नयी तकनीकी की व्यवस्था, विनियोग की तत्परता, कृषि आगतो एवं किसी

आपूर्ति की समुचित व्यवस्था, सुनियोजित कृषि मूल्य, और कृषि नीति की सार्थकता के माध्यम

से कृषि विकास की योजना सफल की जा सकती है।

कृषि आगत

कृषि की दक्षता अर्थात् उत्पादन

की प्रवृत्ति कुछ विशेष कृषि आगत पर निर्भर करती है। विकासशील कृषि के लिए अनुकूल संस्थानात्मक

और संगठनात्मक संरचना आदि के अतिरिक्त कृषि आगत एवं विधियों में सुधार करना भी आवश्यक

होता है। कृषि के लिए कुछ महत्वपूर्ण आगतों की आवश्यकता है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई,

उर्वरक, बीज तथा मशीन आदि प्रमुख हैं।

सिंचाई

खेती के लिए जल अनिवार्य तत्व

है। यह वर्षा द्वारा अथवा कृत्रिम सिंचाई से प्राप्त किया जाता है। जिन क्षेत्रों में

वर्षा काफी और ठीक समय पर होती है, उनमें पानी की कोई समस्या नहीं है। किन्तु कुछ क्षेत्रों

में वर्षा न केवल कम होती है अपितु अनिश्चित भी है। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब

और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं। इन क्षेत्रों में खेती के लिए कृत्रिम सिंचाई नितान्त

आवश्यक है क्योंकि इसके बिना खेती सम्भव ही नहीं। कुछ क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा

होने पर भी वर्ष भर में वर्षा के दिन बहुत थोड़े होते हैं। परिणामतः सारे वर्ष खेती

नहीं हो सकती। इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से वर्ष में एक से अधिक

फसल उगाने में सहायता मिलेगी। अन्त में चावल और गन्ना आदि कुछ ऐसी खाद्य और व्यापारिक

फसलें हैं जिन्हें प्रचुर, नियमित और लगातार जल मिलना आवश्यक है। अधिक उपज के लिए केवल

वर्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि वर्षा काफी होने पर भी संभव है

कि सारे वर्ष में समान और समुचित रूप में न हों तथा जहाँ वर्षा की मात्रा कम हो, वहाँ

पानी न मिल सकने के कारण अधिक उत्पादन में बाधा पड़े। संक्षेप में पानी निरन्तर प्राप्त

होता रहना आवश्यक है। दूसरों शब्दों में, कृषि के लिए सिंचाई अत्यावश्यक तत्व है। देश

के विभिन्न भागों में वर्ष भर में एक न एक समय अकाल की सी स्थिति विद्यमान रहती है।

इन क्षेत्रों को अकाल से बचाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दुहरी और यदि सम्भव हो सके

तो तिहरी फसल उगाने तथा कृषि उपज में वृद्धि कराने के लिए भी पानी प्रचुर मात्रा में

निरन्तर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र

भारत में सिंचाई

के स्त्रोत

जबकि 1950-51 में नहरें सिंचाई

का सबसे बड़ा स्रोत थीं, अब इनका महत्व सापेक्ष दृष्टि से कम हो गया है। कुँए (जिनमें

ट्यूबवैल भी शामिल है) 2005-06 में कुएँ लगभग 59 प्रतिशत सिंचाई उपलब्ध कराते थे। इनमें

ट्यूबवैल अधिक महत्वपूर्ण बने जा रहे हैं और इनका भाग 34 प्रतिशत कर पहुँच गया है।

नहरें दूसरा सिंचाई का प्रधान स्रोत हैं और उसके द्वारा लगभग 26 प्रतिशत भूमि की सिंचाई

की जाती है। सिंचाई के स्रोतों में तालाबों का महत्व गिर गया है और इसका भाग जो

1950-51 में 17.2 प्रतिशत था कम होकर 2005-06 में केवल 3.3 प्रतिशत हो गया है।

9 दिसम्बर 2015 को जारी कृषि संगणना 2010-11 के द्वितीय चरण के रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं: यथा वर्ष 2010-11 के दौरान सकल फसल क्षेत्र 195,24 मिलियन हेक्टेयर थाजबकि निबल बुआई क्षेत्र 141.27 मि. हेक्टेयर तथा निवल सिचिंत क्षेत्र 64.56 मिलियन हेक्टेयर था। 2017 के अनुसार नलकूप सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत है इसके द्वारा 45.70 भाग पर सिंचाई की जाती है।

भारत में सिंचाई कार्यों को

दो वर्गों में विभक्त किया गया है-बड़े सिंचाई कार्य और छोटे सिंचाई कार्य।

1978-79 से योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं का नया वर्गीकरण चालू किया है।

(क) बड़ी सिंचाई योजनाएँ इनमें

वे परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं जिनके नियन्त्रण-आधीन 10,000 हैक्टेयर से अधिक कृषि

योग्य क्षेत्रफल हो।

(ख) मध्यम सिंचाई योजनाएँ इनमें

वे परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं जिनके नियन्त्रण आधीन 2,000 से 10,000 हैक्टेयर कृषि

योग्य क्षेत्रफल हो।

(ग) छोटो सिंचाई योजनाएँ-इनमें

वे परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं जिनके नियन्त्रण आधीन 2,000 हैक्टेयर तक क्षेत्रफल

हो।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के

निर्माण में अनेक तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाइयाँ विद्यमान रहती हैं। किन्तु इन परियोजनाओं

की क्षमता अधिक होती है, यहाँ तक कि इनसे लाखों एकड़ भूमि सींची जा सकती है। इनके कारण

अकाल का खतरा पूर्णतया टल सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ बहुउद्देश्यीय

परियोजनाएँ होती हैं जिनका उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी प्रदान करने के अतिरिक्त बाढ़

नियन्त्रण, नौंचालन और जल-विद्युत का निर्माण करना भी होता है।

छोटी सिंचाई परियोजनाओं के

मुख्य गुण यह हैं कि इनके लिए कम धन की आवश्यकता पड़ती है। इनका निर्माण कम समय में

हो जाता है और कृषि उत्पादन पर इनका प्रभाव तुरन्त प्रकट हो जाता है। शीघ्र फल प्राप्त

करने की दृष्टि से छोटी सिंचाई परियोजनाएँ बहुत उपयोगी होती हैं। अत: सरकार की वर्तमान

नीति यह है कि बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं का संतुलित विकास किया

जाए। छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 59 प्रतिशत को पानी उपलब्ध

कराया जाता है।

जब भारत ने 1950-51 में आर्थिक

विकास आरम्भ किया तो बड़ी तथा मध्यम सिंचाई के आधीन 97 लाख हेक्टेयर भूमि थी और छोटी

सिंचाई के आधीन 129 लाख हेक्टेयर। इस प्रकार कुल मिलाकर 226 लाख हेक्टयर भूमि को सिंचाई

प्राप्त थी।

महत्त्वपूर्ण

उपलब्धियाँ-बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर भारी विनियोग करने से

महत्वपूर्ण परिणाम सामने आये हैं। बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं द्वारा स्थापित सिंचाई-दक्षता

के कारण सिंचाई आधीन क्षेत्र जो 1950-51 में 100 लाख हेक्टेयर था बढ़कर 2006-07 में

102.77 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि में सफलता और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त

करने के एकमात्र उपाय के रूप में सिंचाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण तत्व है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के

साथ बहुत-सी समस्याएँ जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम, यह देखा गया है कि जितनी भूमि नयी

परियोजनाओं द्वारा उत्पादन के आधीन लाई जाती है, उतनी ही भूमि जलग्रस्तता और लवणता

के कारण उत्पादन से बाहर चली जाती है। दूसरी, बड़ी परियोजनाओं की परिपक्व अवधि बहुत

लम्बी होती है। कई बार तो यह परिपक्व अवधि बढ़ते-बढ़ते एक या दो दशक या इससे भी अधिक

हो जाती है। तीसरे, इन प्रोजेक्टों के साथ जुड़े हुए अनेक अधिकारी सामान्यतः भ्रष्ट

एवं अकुशल होते हैं और इस कारण लागत वृद्धि कहीं अधिक हो जाती है। चौथे, बहुमूल्य कृषि

भूमि का एक बड़ा भाग वितरण प्रणाली का विकास करने में नष्ट हो जाता है। अन्तिम परन्तु

यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि धीरे-धीरे रिसने से पानी की उपलब्धि में बहुत हानि

होती है और कई बार यह हानि छोड़े गए पानी की 50 प्रतिशत मात्रा के उच्च स्तर तक पहुँच

जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वितरण सम्बन्धी नालियाँ कच्ची होती हैं और परिणामत:

जलग्रस्तता एक गम्भीर समस्या बन जाती है।

बड़े सिंचाई बाँधों के पक्ष

में सम्मोहन समाप्त होना चाहिए और पहले की तुलना में छोटी सिंचाई के लिए कहीं अधिक

राशि का प्रावधान होना चाहिए। छोटी सिंचाई की परिपाक अवधि भी कहीं छोटी होती है और

इसका कार्यान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा कुँए, ट्यूबवेल, पम्पसेट आदि स्थापित करके किया

जाता है। अतः इसमें वितरण सम्बन्धी नालियों के कारण भूमि का अपव्यय नहीं होता। छोटी

सिंचाई के साथ जलग्रस्तता की समस्याएँ भी जुड़ी नहीं रहती। किसान पानी के प्रयोग में

किफायत करते हैं क्योंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्षत: उनके नियन्त्रण आधीन होती है। अत:

बेहतर प्रबन्ध की दृष्टि से भारी वित्तीय लागत एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालने वाले

बड़े बाँध लाभकारी नहीं है परन्तु इस दृष्टि से सिंचाई अधिक लाभप्रद है क्योंकि इससे

भूमिगत-जल का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है और सिंचाई स्रोतों पर बेहतर नियंत्रण

रहता है।

हाल ही के वर्षों में बहुत

से बुनियादी प्रश्न उठाए गए हैं और समय आ गया है कि सिंचाई नीति पर पुर्नविचार कर नयी

नीति का निर्माण किया जाए और बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं पर बल कम किया जाए।

सहयोगी सिंचाई

प्रबन्ध और जल-प्रयोक्ता संस्थाएँ-राष्ट्रीय जल नीति (1987) ने

सिंचाई प्रणालियों के प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं में किसानों को भागीदारी देने पर विशेष

बल दिया विशेषकर जल-वितरण और जल-दरों की वसूली के सम्बन्ध में। इस उद्देश्य से विभिन्न

राज्यों में जल प्रयोक्ता संस्थाएं कायम की गयीं। परन्तु योजना आयोग द्वारा की गयी

समीक्षा से पता चलता है कि इन संस्थाओं द्वारा केवल 8 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का

प्रबन्ध किया जा रहा है। यह स्थिति बहुत ही असन्तोषजनक है। इन संस्थाओं की मन्द प्रगति

के लिए निम्नलिखित कारकतत्व उत्तरदायी है:-

• सरकार द्वारा प्रबन्धित प्रणालियों

के चिरकाल से वर्तमान होने के कारण किसानों में जल-प्रयोक्त संस्थाओं में पहल करने

की इच्छा समाप्त हो गयी है।

• किसान भागीदारी पद्धति अपनाने

में हिचकिचाते हैं जब तक कि उन्हें जल के सम्भरण में लोचशीलता व्यवहार्यता एवं आवश्यकता

के अनुसार उपलब्धि का आश्वासन प्राप्त न हो जाए।

• किसानों को डर है कि नयी

प्रणाली के आधीन उन्हें अपेक्षाकृत ऊँची जल-दरों के अतिरिक्त संचालन एवं अनुरक्षण पर

भी खर्च करना पड़ेगा।

• सहयोगी सिंचाई प्रबन्ध के

लिए धन-राशि की अनुपलब्धि एक और बाधा है। कमान-क्षेत्र प्रोग्राम के आधीन एक समय साहाय्य

प्रदान करना जल-प्रयोक्ता संस्थाओं को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है।

• किसानों की जनसंख्या में

समरूपता का अभाव जल-प्रयोक्ता संस्थानों की स्थापना में एक और रुकावट है। किसानों में

वर्ग और जाति के आधार पर भेदभाव उन्हें सामूहिक रूप में संगठित होने के मार्ग में रूकावट

हैं।

• अधिकारतन्त्रीय प्रशासन में

जल-प्रयोक्ता संस्थाओं की स्थापना के प्रति वचनबद्धता का अभाव है।

योजना आयोग ने एक कार्यदल स्थापित

किया है जिसका उद्देश्य जल-प्रयोक्ता संस्थाओं के क्षेत्र विस्तार के उपायों के लिए

सुझाव देना है। आवश्यकता इस बात की है कि जल-प्रयोक्ता संस्थाओं के वित्त-प्रबन्ध के

लिए एक अलग खाता खोला जाए और इन्हें कमान-क्षेत्र विकास का उपांग न समझा जाए।

राज्य का कार्यभार-सिंचाई

में निजीकरण के परिणामस्वरूप सरकार का सिंचाई के वित्त प्रबन्ध में प्रत्यक्ष कार्यभाग

कम हो जाएगा परन्तु इसका एक सुविधाजनक और नियन्त्रक का कार्यभाग बहुत बढ़ जाएगा। मुख्य

क्षेत्र जिनमें सरकार को अपना कार्यभाग निभाना है, निम्नलिखित हैं-

• जब किसी निजी क्षेत्र की

भागीदारी मध्यम और छोटे सिंचाई प्रोजेक्टों के लिए उपयुक्त है, इससे बड़े प्रोजेक्टों

के सम्बन्ध में समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। अत: बड़े प्रोजेक्टों के वित्त-प्रबन्ध

के लिए सरकार को ही भूमिका निभानी होगी।

• निजी क्षेत्र की सहायता के

लिए वन, पर्यावरण, बेदखल किए गए परिवारों को फिर बसाने, भूमि प्राप्त करने आदि के लिए

सरकार को विभिन्न विभागों से स्वीकृति उपलब्ध करानी होगी।

• सरकार को निजी क्षेत्र के

विनियोक्ताओं को कुछ रियायतें देनी चाहिए ताकि वे अपनी प्रत्याय दर बढ़ा सके। ये रियायतें

कर-छूट, ऋण-स्थगन, पर्यटक सुविधाओं, नौ परिवहन आदि के रूप में दी जा सकती हैं।

• निजी बैंक के विनियोग पर

प्रत्याय की गारण्टी देनी होगी।

• इस प्रकार की सहभागिता में

सरकार को अपने और निजी क्षेत्र के दायित्व एक सन्धि में स्पष्ट करने होंगे।

उर्वरक और खाद

कृषि उत्पादन को बढ़ाने की

किसी भी योजना में रासायनिक खादों का महत्वपूर्ण भाग होता है। भारत की भूमि चाहं नाना

प्रकार की है तथा कई प्रकार से उपजाऊ है, परन्तु इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी

है जो कि कार्बनिक खाद के साथ फसल के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। जनसंख्या के तीव्र

गति से बढ़ने के साथ, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक मात्रा में रासायनिक

खादों का प्रयोग एक अनिवार्य उपाय हो जाता है।

उर्वरक उपभोग

उर्वरक उत्पादन में भारत का

विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। विश्व उर्वरक उपभोग में 14.84 प्रतिशत

योगदान के साथ चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है।

देश में 2010-11 एवं

2011-12 में उर्वरकों की खपत क्रमशः 28. 12 तथा 27.9 मिलियन टन था। यह खपत वर्ष

2015-16 में कम होकर 26.75 मिलियन टन हो गया था। भारत अभी भी नाइट्रोजनी उर्वरकों की

अपनी खपत 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% की उत्पादन कर पाता है।

पोटाशी उर्वरकों के लिए भारत

पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। वर्ष 2010-11 से देश में पोटाश उर्वरक की खपत

35.14 लाख टन था। जबकि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में पोटाश उर्वरक की खपत क्रमशः

25.32 एवं 24.02 लाख टन रहा।

उन्नत बीज

भारतीय किसान खेती में उन्नत

बीजों के महत्व से परिचित हैं। कारण यह है कि उन्नत बीजों द्वारा 10 से 20 प्रतिशत

उत्पादन वृद्धि हो सकती वे सामान्यतया इस प्रकार के बीजों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि

या तो अच्छे बीज जो बुआई के लिए रखे जाते हैं, उपभोग कार्य में लाए जाते हैं या संग्रह

न कर सकने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। अधिक महत्व की बात यह है कि किसान उन्नत बीजों

का प्रयोग करें। कृषि विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उन्नत बीजों का विकास

करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। उदाहरणार्थ, विश्व

में प्रसिद्ध गेहूँ और धान की कुछ सर्वोत्तम किस्मों का भारत में विकास किया जा रहा

है परन्तु ये बीज थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। द्वितीय योजना में उन्नत किस्मों में

बीज की माँग को पूरा करने के लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर विकास खण्ड बनाए गए। सरकार

ने 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की है जिसका उद्देश्य देश भर के लिए उन्नत

उत्पादिता वाले बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना है। अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों का

प्रोग्राम 1966 में चालू किया गया और

1997-98 तक 760 लाख हेक्टेयर

भूमि अधिक उपभाऊ किस्म के बीजों के आधीन लाई गई।

बीज उत्पादन के तीन चरण होते

हैं। एक ब्रीडर बीजों का उत्पादन। दो, आधार बीजों का उत्पादन और तीन, प्रमाणित बीजों

का किसान तक वितरण। उपरोक्त तालिका में हाल ही के वर्षों में अच्छे बीजों के उत्पादन

एवं वितरण के विभिन्न चरणों के आंकड़े दिए गये हैं। जिससे पता चलता है कि वर्ष

2008-09 में ब्रीडर बीजों का उत्पादन 1,00,000 क्विंटल, आधार बीजों का उत्पादन

9.69 लाख क्विंटल और प्रमाणित बीजों का वितरण 190 लाख क्विंटल रहा। यह पिछले से काफी

बेहतर स्थिति है।

कृषि का यन्त्रीकरण

भारतीय किसानों द्वारा इस्तेमाल

किए जाने वाले औजार और उपकरण सामान्यतया पुराने तथा आदिकालीन हैं जबकि पश्चिमी देशों

के किसान उन्नत तथा अद्यतन फार्म-मशीनरी का प्रयोग करते हैं। कृषि के यन्त्रीकरण के

फलस्वरूप, इन देशों में भी कृषि क्रान्ति हुई है, जिसकी तुलना 18वीं शताब्दी में हुई

औद्योगिक क्रान्ति से की जा सकती है। कृषि के यन्त्रीकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि

हुई और लागत में कमी। इसके अतिरिक्त कृषि मशीनरी द्वारा बंजर भूमियों को काश्त योग्य

बनाया जा सका। इसीलिए तो पश्चिमी देशों की समृद्धि का मुख्य कारण कृषि के यन्त्रीकरण

को ही समझा जा सकता है। सामान्यतः यह विकास सुदृढ़ हो गया कि कृषि के यन्त्रीकरण के

बिना प्रगतिशील कृषि सम्भव नहीं।

कृषि के यन्त्रीकरण का अर्थ

है कि जहां भी सम्भव हो पशु तथा मानवशक्ति का मशीनरी द्वारा प्रतिस्थापन किया जाए।

हल चलाने का कार्य ट्रैक्टरों द्वारा होना चाहिए, बुवाई और उर्वरक डालने का कार्य ड्रिल

द्वारा करना चाहिए, इसी प्रकार फसल काटने का कार्य भी मशीनों द्वारा किया जाना चाहिए,

कृषि के पुराने ढंगों और औजारों अर्थात् लकड़ी के हलों, बैलों, दरान्ती आदि की जगह

मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अत: यन्त्रीकरण का अर्थ खेती की सभी क्रियाओं में

हल चलाने से लेकर फसल काटने तथा बेचने तक मशीनों का प्रयोग होता है।

भारत में कृषि के विकास की

गति तेज करने के लिए यन्त्रीकरण का प्रश्न महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जहाँ एक ओर तो

कृषि के यन्त्रीकरण के पक्के समर्थक मिलते हैं, वहीं दूसरी और विरोधी पक्ष के विचारक

भारत की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में फार्म-मशीनरी का प्रयोग बिल्कुल

अनुचित मानते हैं। बहुत से सरकारी प्रोग्राम कृषि उपकरणों और मशीनरी की उन्नति से सम्बन्धित

थे। ये फार्म यन्त्रीकरण और उपकरणों की देश में प्रोन्नति को बढ़ावा देते रहे हैं।

इसका उद्देश्य फार्म-क्रियाओं से जुड़ी हुई नीरसता को कम करना है। किसानों को कृषि

मशीनरी के क्रय में सहायता करने के लिए सरकार उधार के रूप में सहायता मुहैया करवाती

है।

कृषि/ग्रामीण

वित्त का अर्थ

प्रत्येक आर्थिक क्रिया का

वित्त से अविभाज्य सम्बन्ध होता है, क्योंकि वित्तीय आधार प्रत्येक आर्थिक क्रिया की

एक महत्वपूर्ण पूर्वाप्रेक्षा होती है। यह तथ्य कृषि के लिए समान रूप से लागू होता

है। कृषकों को उर्वरक, बीज, कृषि यन्त्र एवं कीटनाशक दवाइयां खरीदने, मजदूरी और लगान

का भुगतान करने, भूमि में आधारिक सुधार करने, विभिन्न उपभोग वस्तु की प्राप्ति एवं

पुराने ऋणों के परिशोधनार्थ वित्त को आवश्यकता होती है। इसे कृषि/ग्रामीण वित्त कहते

हैं।

अधिकांश कृषक अपने निजी चालू

आय स्रोतों द्वारा कृषिगत उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप

कृषि साख की समस्या का उदय होता है। नियोजन के पूर्व कृषि का स्वरूप मूलतः परम्परावादी

रहा फलतः कृषि साख की आवश्यकता कम थी और उसकी आपूर्ति मुख्यत: निजी स्रोतों से हो जाती

थी। नियोजन काल में विशेषकर कृषि की नवीन तकनीक के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप कृषि साख

की मांग में विभिन्न नवीन निवेशकों के परिप्रेक्ष में परिवर्तन हो गया है।

गैर-संस्थागत स्रोत और संस्थागत

स्रोत से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर संस्थागत स्रोत के तहत वहीं संस्थागत स्रोत

के अंतर्गत सहकारी वित्त संस्थायें, प्राथमिक सहकारी समितियाँ, जिला सहकारी बैंक, भूमि

विकास बैंक आदि आते हैं।

कृषि विपणन

विपणन वह मानवीय क्रिया है

जो विनिमय प्रक्रिया द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। दूसरे शब्दों

में यह कहा जा सकता है कि विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों व सामाजिक

वर्गा के बीच विनिमय कार्य होता है। इस प्रकार विपणन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित

हैं। जो वस्तुओं और सेवाओं को उचित समय पर तथा उचित मात्रा में उपभोक्ताओं पर पहुँचाकर

उनकी उपयोगिता में वृद्धि करती है। विपणन संरचना में वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह,

श्रेणीकरण, वित्त व्यवस्था, यातायात एवं बिक्री की क्रियायें सम्मिलित होती हैं। प्रत्येक

बाजार संगठन के दो औपचारिक कार्य होते हैं। प्रथम, बाजार संगठन दूर-दूर तक फैले उपभोक्ताओं

तक ले जाता है। यह कार्य अत्यन्त सक्रियता और न्यूनतम लागत पर होना चाहिए और द्वितीय

बाजार संगठन उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों पर प्रचलित कीमत स्तरों की जानकारी उत्पादक

तक पहुँचाता है। इसी प्रकार उत्पादकों की ओर से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की सूचना

उपभोक्ता तक पहुँचाता है। बाजार संगठन के प्राथमिक दायित्व के कारण बाजार में माँगी

जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा तथा बाजार में भेजी जाने वाली मात्रा के मध्य

संतुलन स्थापित हो जाता है। विपणन क्रिया आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक तत्व है।

विपणन और बाजार अवसर पर प्रसार पिछड़े क्षेत्रों में भी नवीन आर्थिक क्रियाओं के सृजन

और प्रसार में सहायक होता है।

कृषि विपणन का

महत्व

कृषि उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं,

यथा संग्रह, श्रेणीकरण, यातायात, वित्तपूर्ति एवं बिक्री का समावेश कृषि विपणन के अन्तर्गत

होता है। कृषि विपणन उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है। यह कृषि

उत्पादन को उत्पादक से उपभोक्ता व औद्योगिक प्रक्रिया इकाइयों तक आपेक्षित समय व दूरी

की सीमा में पहुँचाने में सहायक होता है। इसी प्रकार कृषि विपणन संगठन कृषि उत्पादनों

की कीमत और अन्य जानकारी उपभोक्ताओं तक और उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों से उत्पादक

तक पहुँचाने में सहायक होता है। सामान्य रूप से कृषि उत्पादन के क्रेताओं के मुख्यत:

तीन वर्ग होते हैं। प्रथम वर्ग में वे क्रेता सम्मिलित हैं जो कृषि उत्पादनों का प्रत्यक्ष

उपभोग करते हैं, यथा गेहूँ, चावल इत्यादि के क्रेता। द्वितीय वर्ग में वे क्रेता सम्मिलित

हैं जो कृषि उत्पादनों का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं और कृषि वस्तुओं

का माध्यमिक वस्तुओं के रूप में प्रयोग कर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसमें

गन्ना, कपास, तिलहन, पटसन आदि वस्तुओं के क्रेता सम्मिलित होते हैं। तृतीय वर्ग में

वे क्रेता सम्मिलित हैं जो कृषि वस्तुओं का क्रय निर्यात की आवश्यकताओं से करते हैं,

इसमें प्रत्यक्ष उपभोग और माध्यमिक प्रयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य तैयार वस्तुएं

भी सम्मिलित रहती हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कृषिगत विपणन योग्य अतिरेक एकत्र

करने के लिए विपणन सरंचना का प्रभावी और सक्षम होना आवश्यक है। यदि उत्पादन वृद्धि

के साथ-साथ विपणन-योग्य अतिरेक का सृजन न हुआ तो नगरों और उद्योगों के लिए खाद्य पदार्थ

व कच्चे पदार्थ की आपूर्ति न हो पायेगी जो विकास मार्ग में अत्यधिक बाधक तत्व होगा।

एक सक्षम विपणन तंत्र की कमी की स्थिति में कृषि उत्पादन, वितरण और उपभोग की आवृत्ति

पूरी न हो सकेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था तब भी मूलत: कृषि प्रधान है। इस कारण विकास के

लिए कृषिक्षेत्र के अतिरेक सृजित किया जाना आवश्यक है। कृषिक्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं

एक उपयुक्त विपणन प्रणाली की आवश्यकता पर विशेष बल देती हैं।

• कृषि उत्पादन कार्य व्यापक

क्षेत्र में फैला है। इन क्षेत्रों में कृषि उपज एकत्र करना स्वतः एक समस्या है। एक

ही उत्पादन की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं। अतएव उनका श्रेणीकरण करना आवश्यक होता है।

• भारतीय अर्थव्यवस्था में

कृषि पदार्थों का लेन-देन देश में होने वाले कुल विनिमय का बहुत बड़ा भाग होता है।

कृषि निर्यात देश के कुल निर्यातों का एक महत्वपूर्ण भाग है।

• कृषि उत्पादन कुछ निश्चित

समयों पर ही उपलब्ध होता है जबकि इसकी मांग समान रूप से पूरे वर्ष बनी रहती है। इसलिए

संग्रह व परिवहन की समस्या बनी रहती है।

भारत में कृषि-विपणन

की वर्तमान अवस्था

किसान अपने अतिरिक्त उत्पादन

का कई प्रकार से विक्रय कर सकता है। सबसे पहला और सामान्य तरीका तो यह है कि किसान

फालतू फसल ग्राम के साहूकार या महाजन एवं व्यापारी को बेचता है। व्यापारी स्वयं भी

कृषि-उत्पादन क्रय कर सकता है या किसी बड़ी वाणिज्यिक फर्म या किसी बड़े व्यापारी का

अभिकर्ता बन कर भी फसल खरीद सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि पंजाब में गेहूँ का

60 प्रतिशत, तिलहनों का 70 प्रतिशत और रूई का 35 प्रतिशत उत्पादन ग्राम में ही बेचा

जाता है।

भारतीय किसानों में प्रचलित

विक्रय की दूसरी प्रणाली के अनुसार किसान अपने उत्पादन को साप्ताहिक या अर्ध-साप्ताहिक

नाम बाजारों में जिन्हें 'हाट' कहते हैं बेच देते हैं। इनके अतिरिक्त धार्मिक उत्सवों

के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण ग्रामों या कस्बों में मेले लगाए जाते हैं। किसान इन मेलों

में अन्न उत्पादन और पशु लाते हैं और उन्हें वहाँ बेचते हैं।

कृषि-विपणन की तीसरी प्रणाली

में छोटे तथा बड़े कस्बों में, मण्डियों में, क्रय-विक्रय किया जाता है। मण्डियाँ उत्पादन

केन्द्रों से कई मील दूर स्थित भी हो सकती हैं और परिणामतः किसान को अपनी उपज मण्डी

तक ले जाने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। मण्डियों में दलालों द्वारा किसान अपनी

फसल को आढ़तियों को बेचते हैं। ये आढ़तिए जो थोक व्यापारी होते हैं अपनी फसल या तो

फुटकर विक्रेताओं को या आटे की मिलों या विधायन इकाइयों को बेच देते हैं। उदाहरणतया

रूई के थोक विक्रेता इसे कपड़ा कारखानों को बेच देते हैं किन्तु खाद्यान्न को आटे की

मिलों या फुटकर विक्रेताओं को बेचा जाता है।

किसानों को उपलब्ध कृषि विपणन

सम्बन्धी मूल सुविधाएँ-कृषि उत्पादन के विक्रय में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए

किसान को कुछ मूल सुविधाओं की उपलब्धि आवश्यक है-

(क) उसके पास अपनी वस्तुओं

को रखने के लिए गोदामों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ख) इसमें कुछ समय के लिए रुक

सकने की क्षमता होना चाहिए, ताकि वह अपने स्टॉक अच्छे मूल्य पर बेच सके। यदि वह फसल

कटने के बाद अपनी उपज को बेचेगा तो उसे कम कीमत ही प्राप्त होगी।

(ग) उसके पास सस्ती परिवहन

सुविधाएँ होना चाहिए ताकि वह फसल को ग्राम में ही साहूकार या महाजन व्यापारी को न बेचकर

मण्डी में ले जा सके।

(घ) उसे बाजार में विद्यमान

परिस्थितियों तथा प्रचलित मूल्यों के बारे में पूर्ण सूचना होना चाहिए, नहीं तो उसे

धोखा हो सकता है। व्यवस्थित और नियमित मण्डियों का विकास होना चाहिए जहाँ किसान को

दलाल और आढ़तिए लूट न सके।

(ङ) बिचौलियों की संख्या जितनी

कम से कम हो सके, कर देनी चाहिए। इससे किसानों को अपनी फसल के बदले उचित मूल्य प्राप्त

होगा।

कृषि विपणन के

दोष-

भारत में कृषि विपणन की दशा

बहुत ही बुरी है, किसान बहुत निर्धन एवं अशिक्षित है। उसे अपनी उपज के क्रय-विक्रय

के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो उसके पास अपनी उपज का

संग्रह करने के लिए गोदामों की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। गोदामों के रूप में उपलब्ध

सुविधाओं की यह हालत है कि ग्रामों में 10 से 20 प्रतिशत उपज चूहों, चीटियों आदि के

द्वारा नष्ट हो जाती है।

दूसरे, किसान इतना निर्धन और

ऋणग्रस्त है कि वह अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए अपनी उपज महाजन या व्यापारी को

बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार के बाध्य विक्रय के कारण औसत किसान की कमजोर

स्थिति और भी अधिक कमजोर हो जाती है।

तीसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में

परिवहन सुविधाएँ इतनी बुरी हैं कि समृद्ध किसान भी जिसके पास काफी अतिरेक उपलब्ध होता

है, मण्डियों में जाना नहीं चाहते। बहुत सी सड़कें कच्ची हैं जो बरसात के मौसम में

इस्तेमाल नहीं की जा सकती।

चौथी मण्डियों में परिस्थितियाँ

इतनी बुरी हैं कि किसान को मण्डियों में जाकर काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब ही वह

अपनी फसल को बेच पाता है। इसके अतिरिक्त सौदा-प्रणाली ऐसी है कि इससे किसान को नुकसान

ही होता है। किसान आढ़तिये को अपनी फसल बेचने के लिए दलाल को सहायता लेता है।

पाँचवें, किसान और अन्तिम उपभोक्ता

के बीच बिचौलियों की संख्या बहुत अधिक है और इसलिए उपज का काफी भाग वे हड़पकर जाते

हैं।

छठे, किसानों को बड़ी-बड़ी

मण्डियों में प्रचलित कीमतों के बारे में सूचना भी नहीं मिलती और न ही उन्हें प्रत्याशित

बाजार परिस्थितियों और कीमतों सम्बन्धी जानकारी होती है। परिणामत: किसानों को जो भी

कीमत दलाल और आढ़तिये देने के लिए तैयार हो जाएँ, स्वीकार करनी पड़ती है।

कृषि विपणन को

उन्नत करने के उपाय

सरकार कृषि विपणन की परिस्थितियों

को उन्नत करने के बारे में जागरूक है और उन्हें सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं। अखिल

भारतीय भाण्डागार निगम की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य कस्बों तथा मण्डियों में

गोदाम कायम करना और उनका प्रबन्ध करना है। ग्रामों में गोदामों की संख्या बढ़ाने के

लिए सहकारी समितियों को अनिवार्य वित्तीय स्थिति उत्पन्न करने के लिए और इन्हें महाजनों

के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सहकारी साख समितियाँ उधार देती हैं। अत: किसानों की

उपज का क्रय-विक्रय करने के लिए सहकारी विपणन एवं विधायन समितियाँ आरम्भ की गई हैं।

ग्रामीण परिवहन को विकसित किया जा रहा है। विनियमित मण्डियाँ स्थापित की गयीं और इनमें

किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाये गये। खाद्यान्नों की कीमतें सरकार द्वारा

कृषि कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर निश्चय की जा रही हैं। सरकार भारतीय खाद्य

निगम और भारतीय रूई निगम द्वारा एक बड़े व्यापारी के रूप में कार्य कर रही है और कृषि-उत्पादन

का क्रय-विक्रय करती है।

विनियमित मण्डियाँ

विनियमित मण्डियों के उद्देश्य

किसान को आढ़तियों और दलालों के दोषपूर्ण व्यवहारों से मुक्त कराना है। इनके मुख्य

लक्ष्य अस्वस्थ बाजार व्यवहारों को दूर करना, विपणन दतव्य कम करना और किसान को उचित

मूल्य का विश्वास दिलाना है। इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर सभी राज्यीय सरकारों

ने विनियमित मण्डियों सम्बन्धी कानून बनाए हैं।

विनियमित मण्डी के लक्षण-कानून

के आधीन एक विनियमित मण्डी किसी विशिष्ट वस्तु या वस्तु समूह के लिए चलाई जाती है।

ऐसी मण्डी के प्रबन्ध के लिए एक मण्डी समिति बनाई जाती है जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय

संस्थाओं (अर्थात् जिला बोर्ड), व्यापारियों, कमीशन एजेन्टों या दलालों और स्वयं किसानों

के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरे शब्दों में, मण्डी समिति में सभी प्रकार के वित्त सम्मिलित

होते हैं। इस समिति को एक निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और

इसे मण्डी के प्रबन्ध का कार्य सौंप दिया जाता है। मण्डी समिति द्वारा मण्डी में वसूल

किये जाने वाले कमीशन भी निश्चित किए जाते हैं। मण्डी समिति इस बात का भी ध्यान रखती

है कि दलाल न तो क्रेता की ओर से कार्य करें और न विक्रेता की ओर से। इस प्रकार किसान

को दी जाने वाली कीमत में से अनाधिकृत कटौतियाँ समाप्त हो जाती हैं। साथ ही माप और

तौल के सही बाटों का प्रयोग भी अनिवार्य कर दिया जाता है। यह समिति सभी प्रकार की शिकायतें

सुनती है और इनके निर्णय भी करती हैं। झगड़े की हालत में मध्यस्थ निर्णय भी करती है।

सहकारी विपणन

1954 से पूर्व, सहकारी साख समितियों (भारत में सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत 1904 में फेड्रिक निकल्सन द्वारा सहकारी ऋण समिति की स्थापना के साथ हुई थी। आज इसका दायरा काफी विस्तृत हो चुका है।भारत के संविधान के भाग 9 (ख) के अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान किया गया है।) की अपेक्षा सहकारी विपणन समितियाँ पृथक् रूप में स्थापित की गयीं। किन्तु 1954 तक किसानों को उधार देने के लिए और अतिरिक्त उपज के क्रय-विक्रय के लिए बहु उद्देश्यीय समितियाँ चालू की गयीं।

सहकारी विपणन

समितियों के लाभ-कुछ पश्चिमी देशों में सहकारी विपणन बहुत ही

सफल हुआ है। दुग्ध पदार्थों के सहकारी विपणन के लिए डेनमार्क विश्व में प्रसिद्ध है।

सरकारी आधार पर कृषि-विपणन के अनेक लाभ हैं। उनमें मुख्य ये हैं-

(1) विपणन समिति वैयक्तिक सौदा

शक्ति का प्रतिस्थापन सामूहिक सौदाशक्ति द्वारा करती है। किसान स्वयं निर्बल है परन्तु

विपणन समिति बलवान होती है।

(2) यह समिति किसानों को अग्रिम

देती है और इन्हें अच्छी कीमतों की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाती है, इसके अतिरिक्त

यह उन्हें उनकी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी ऋण देती है।

(3) समिति के अपने गोदाम और

भाण्डागार भी होते हैं। इस प्रकार चूहे, चींटियां और नमी से खराब हो जाने वाली फसल

को बचाती है।

(4) यह तेज और सस्ते परिवहन

का प्रबन्ध भी करती है। कई बार तो यह अपने वाहनों की भी व्यवस्था करती है।

(5) यह किसानों की वर्गीकृत

मानकीकृत वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देती हैं और इन्हें अपनी उपज में मिलावट

करने से रोकती है।

(6) यह संभरण की मात्रा का

नियन्त्रण करती है और इस प्रकार कीमतों को प्रभावित करती हैं।

(7) यह बहुत से बिचौलियों को

भी हटा देती हैं और इस प्रकार बहुत सा लाभ उनकी अपेक्षा किसान को प्राप्त होता है।

(8) किसानों के उपज को बेचने

के अतिरिक्त यह उनको बीज, उर्वरक, उपकरण आदि जैसी अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं,

अत: सहकारी विपणन समिति ग्रामीण बाजार प्रणाली को पुन: व्यवस्थित करने की सर्वोत्तम

पद्धति है।

सरकार और कृषि

विपणन

सरकार द्वारा विपणन-सर्वेक्षणों

के आधार पर कृषि वस्तुओं के क्रय-विक्रय में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित

हैं-

सरकार ने कृषि वस्तुओं के वर्ग-विभाजन

तथा मानकीकरण के लिए बहुत सा कार्य किया है। कृषि उपज (वर्ग विभाजन एवं विपणन) अधिनियम

के आधीन घी, आटा, अण्डे आदि वस्तुओं के लिए वर्ग विभाजन केन्द्र स्थापित किए हैं। कृषि

विपणन द्वारा वर्ग-विभाजित वस्तुओं पर एगमार्क की मुहर लगा दी जाती है। इस प्रकार इन

वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है और इनके लिए अच्छी कीमत प्राप्त हो सकती है। नागपुर

में केन्द्रीय कोटि नियन्त्रण प्रयोगशाला कायम की गयी है। इसी प्रकार देश के विभिन्न

भागों में आठ प्रादेशिक प्रयोगशालाएँ कायम की गयी हैं। इन सब प्रयोगशालाओं का उद्देश्य

कृषि-वस्तुओं की किस्म एवं शुद्धता परीक्षण करना है। कोटि नियन्त्रण को अधिक मजबूत

करने के लिए निरीक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्ग-विभाजन में उन्नति की जा रही

है।

(i) कृषि विपणन को सुधारने

का एक महत्वपूर्ण उपाय देश भर में विनियमित मण्डियाँ कायम करना है। अब देश में

7.060 विनियमित मण्डियाँ कार्य कर रही हैं। विनियमित मण्डियों की स्थापना के फलस्वरूप

मण्डियों में दोषपूर्ण व्यवहार को दूर किया जा रहा है। यह अनुमान है कुल कृषि उपज के

लगभग 70 प्रतिशत का क्रय-विक्रय इन्हीं मण्डियों में होता है।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा

देश भर में माप और तोल के बाटों का मानकीकरण विशेषकर उल्लेखनीय है। सरकार ने देश में

प्रचलित विभिन्न प्रकार के माप और तौल से बट्टों को समाप्त कर इनके स्थान पर मीट्रिक

प्रणाली अपनायी गयी है। इस प्रकार किसानों के साथ बट्टों के आधार पर होने वाला छल-कपट

समाप्त हो गया है।

(ii) सरकार ने कस्बों तथा ग्रामों

में भण्डागार सुविधाओं को भी उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 1957 में

कृषि उपजों में संग्रहण तथा गोदामों एवम भंडारणों के परिचालन के लिए केन्द्रीय भाण्डागार

निगम की स्थापनी की गयी। इसी उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में राज्यीय भाण्डागार निगम

स्थापित किए गए। आज भारतीय खाद्य निगम देश के विभिन्न भागों में गोदामों के एक जाल

का निर्माण कर रहा है।

(iii) किसानों में कृषि सम्बन्धी

सूचना के प्रसारण के लिए सरकार रेडियो तथा टेलीविजन का प्रयोग भी करती रही है। रेडियों

तथा दूरदर्शन के प्रसारण में मुख्य वस्तुओं के दैनिक मूल्यों, स्टॉक तथा बाजार की गतिविधियाँ

सम्बन्धी सूचना दी जाती है। बहुत से किसान इन प्रसारणों को सुनकर लाभ उठाते हैं।

सहकारी विपणन समितियों का संगठन-भारत

सरकार ने बहुउद्देश्य सहकारी समितियों के संगठन को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन

दिया है और इस कार्य में विशेष बल उधार एवं विपणन पर ही रखा गया। ताकि प्राथमिक विपणन

समितियों को केन्द्रीय समितियाँ और राज्यीय स्तर पर शिखर विपणन समितियाँ कायम करने

के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ भी कायम किया गया।

सरकार ने सहकारी विपणन समितियों और संघों को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और अन्य राष्ट्रीयकृत

बैंकों के माध्यम से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहकारी

विकास निगम का उल्लेख करना उचित होगा जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् 1965 में

की गयी ताकि वह सहकारी समितियों द्वारा कृषि उपज के उत्पादन, संसाधन, भाण्डागार और

विपणन के प्रोग्रामों का आयोजन कर सके और उन्हें प्रोत्साहन दे सके।

विशेष बोर्डों की स्थापना-भारत

सरकार ने कुछ विशेष वस्तुओं जैसे चावल, दालें, पटसन, मोटे अनाज, रूई, तम्बाकू. तिलहन,

गन्ना, सुपारी आदि के लिए बहुत सी विकास परिषदें भी कायम की हैं जैसे प्रोन्नति परिषद

और कृषि एवं संसाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण।

भारत सरकार के विदेश व्यापार

नीति (2004-09) में कृषि निर्यात पर बल दिया गया है और एक नयी योजना विशेष कृषि उत्पाद

योजना चालू की गयी है ताकि फलों, सब्जियों, फूलों और छोटे वन-उत्पादन की निर्यात प्रोन्नत

हो सके। सरकार ने राज्यों के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना के लिए राशि भी

निर्धारित कर दी है।

कृषि विपणन सुधार-सरकार ने

कृषि निर्यात सुधार के एक अंत:मंत्रीय कार्यदल स्थापित किया ताकि कृषि विपणन को अधिक

सबल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपायों का प्रस्ताव रखे। इस कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट

जून 2002 में पेश कर निम्नलिखित सुझाव दिये-

(क) प्रत्यक्ष विपणन और अनुबंध

खेती को प्रोन्नत करना।

(ख) निजी एवं सहकारी क्षेत्रों

में कृषि बाजारों का विकास करना।

(ग) सभी कृषि बाजारों में भावी

व्यापार का विस्तार करना।

(घ) परक्रायम भाण्डागार रसीद

प्रणाली को चालू करना और

(ङ) किसानों को बाजार सम्बन्धी

विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना टैक्नोलॉजी का प्रयोग।

भारत सरकार ने कृषि विपणन के

लिए एक मॉडल कानून तैयार और प्रचारित किया है जो अन्य मदों के साथ खरीद केन्द्र उपभोक्ताओं

को प्रत्यक्ष विक्रय के लिए बाजार कीमत- निर्धारण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता, किसानों

को उसी दिन भुगतान, वर्तमान बाजारों के सार्वजनिक निजी स्वामित्व के लिए व्यावसायिक

प्रबन्ध मुहैया कराएगा। 2004 में, राज्यीय सरकारों ने इस मॉडल कानून को लागू करना स्वीकार

कर लिया है। (ताकि थोक एवं खुदरा व्यापारियों के रूप में बिचौलियों को समाप्त किया

जा सके)

कृषि विपणन में

सुधार हेतु संदर्भ मॉडल एपीएमसी एक्ट

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्

व्यापक स्तर पर यह महसूस किया गया था कि कृषि क्षेत्र के बाजार कुशलतापूर्वक कार्य

नहीं करते हैं। वितरण की अकुशलता, जिसमें कृषि उत्पाद की बर्बादी सम्मिलित है, इन समस्याओं

से निजात पाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने एपीएमसी अधिनियम बनाए। इन

कानूनों द्वारा किसानों को शोषण से बचाने के लिए कठोर प्रावधान किए गए। कार्यकशुलता

को बढ़ा दिया गया तथा विभिन्न मदों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर विपणन शुल्क खर्च

करने हेतु विधान बनाए गए।

कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक

जीवंत और प्रतिस्पर्धी बनाने के कथित उद्देश्य से, भारत सरकार ने पहले कृषि विपणन पर

एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और बाद में कृषि विपणन में सुधार पर अंतर मंत्रालयी

टास्क फोर्स' का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशे निम्नलिखित हैं:

1. प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा

देने के लिए एक वैकल्पिक विपणन व्यवस्था।

2. कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह

बढ़ाना

3. भण्डारण रसीद की एक प्रणाली

शुरु करना

4. 'फार्वर्ड' और 'फ्यूचर्स'

कांट्रैक्ट प्रणाली विकसित करना और इससे संबंधित पहलुओं पर कार्य

5. कृषि विपणन के क्षेत्र में

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना कृषि विपणन में सुधार पर अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स

ने 9 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी, जो निम्नानुसार हैं:-

1. कानूनी सुधार

2. प्रत्यक्ष विपणन

3. बाजार का आधारभूत ढांचा

4. वित्तपोषण

5. भंडारण रसीद प्रणाली

6. फार्वर्ड और फ्यूचर्स बाजार

7. समर्थन मूल्य नीति

8, कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी

9. विपणन विस्तार, प्रशिक्षण

और अनुसंधान

इस टास्क फोर्स ने कई सिफारिशें

की। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल है राज्य एपीएमसी अधिनियम और अनुबंध, खेती

में संशोधन।

कृषि कीमत नीति की आवश्यकता-कृषि

कीमतों में तेज वृद्धि और अधिक उतार चढ़ाव के कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के

लिए किसी भी फसल की कीमत में तेज गिरावट आने से उसके उत्पादकों पर बहुत बुरा प्रभाव

पड़ता है। जिससे उनकी आय में तेजी से कमी आती है और अगले वर्ष वे उसी फसल को दुबारा

बोने से हिचकिचाते हैं। यदि फसल आम जनता के उपभोग की वस्तु है तो अगले वर्ष पूर्ति

मांग की अपेक्षा कम रहने की सम्भावना रहंगी और इस अन्तराल को पूरा करने के लिए सरकार

को आयात करने पड़ेंगे (यदि उसके पास उस कृषि वस्तु के उपयुक्त मात्रा में भंडार नहीं

हैं।) इसके विपरीत यदि किसी फसल की कीमतें किसी वर्ष बहुत बढ़ जाती हैं तो उपभोक्ताओं

पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि यह वस्तु उपभोग की आवश्यक वस्तु है तो उपभोक्ता को उसे

खरीदने के लिए अन्य वस्तुओं पर खर्च कम करना पड़ेगा। इसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों

के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए

एक ऐसी कृषि कीमत नीति बनाने की आवश्कता है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के ही

हितों की रक्षा कर सके। अतिरिक्त उत्पादन वाले वर्षों में सरकार को चाहिए कि बह उचित

दामों पर किसानों से उत्पादन खरीद ले ताकि उन्हें हानि न हो। ये दाम ऐसे होने चाहिए

कि किसानों की उत्पादन लागत को पूरा करने के बाद कुछ न्यूनतम मुनाफा भी दें। इस प्रकार

सरकार के पास जो प्रतिरोधक भंडार इकट्ठा होंगे उनका इस्तेमाल वह उन वर्षों में मांग

को पूरा करने के लिए कर सकती है जब उत्पादन में कमी हो। इससे न केवल आयातों पर निर्भर

नहीं रहना पड़ेगा अपितु कीमत-स्तर को भी उचित स्तर पर बनाया रखा जा सकेगा जिससे उपभोक्ताओं

की कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार सरकार की कृषि कीमत नीति के दो मुख्य उद्देश्य होने

चाहिए कीमतों को बहुत ज्यादा न बढ़ने देना और कीमतों को एक न्यूनतम स्तर से नीचे न

गिरने देना। स्वाभाविक है कि यह तभी हो पायेगा जब सरकार बफर भंडारों का निर्माण करे।

इसके लिए उपयुक्त भंडार क्षमता बनाने की जरूतर है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक

वितरण प्रणाली का विकास भी आवश्यक है ताकि उपभोक्ताओं को उचित दाम पर खाद्यान्न व अन्य

कृषि वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें। न्यूनतम समर्थन कीमतों तथा वसूली कीमतों का निर्धारण

करते समय सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादकों में 'उत्पादन करने की

प्रेरणा' बनी रहे, अर्थात् कीमतें ऐसे स्तर पर निर्धारित की जाएं जो किसानों को और

ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकें। विकासशील देशों के सन्दर्भ में यह बात

बहुत महत्वपूर्ण है जहां उद्देश्य कृषि क्षेत्र में केवल 'कीमत व आय स्थिरीकरण' नहीं

है अपितु उसका प्रयोग 'संवृद्धि' के रूप में करना है। इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्था

में कृषि कीमत नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न होना चाहिए: (1) किसानों को एक निश्चित

न्यूनतम समर्थन कीमत की गारण्टी देना ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, उत्पादन में

जोखिम न रहे और वे लोग उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए निवेश करने को तत्पर रहें;

(2) योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न फसलों के उत्पादन को निर्देशित

किया जा सके; (3) अधिक लागतों के प्रयोग द्वारा तथा उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों

व अन्य आगतों का प्रयोग करने वाली नई कृषि तकनीक के और प्रसार द्वारा कुल उत्पादन में

वृद्धि लाई जा सके; (4) किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वे खाद्यान्नों

का बढ़ता हुआ हिस्सा बाजार में बेचने के लिए तैयार हो तथा (5) अत्यधिक कीमत वृद्धि

से उपभोक्ताओं की रक्षा करना, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं की उन वर्षों

में जब आपूर्ति मांग से काफी कम हो और बाजार कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो।

कृषि कीमतों

का मूल्यांकन

उपरोक्त विश्लेषण के उपरांत

आप समझ चुके होंगे कि भारत में योजना काल में कृषि कीमत नीति का मुख्य उद्देश्य कीमत

उत्पादनों में अनुचित उतार-चढ़ाव को रोकना, उपभोक्ताओं विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों

के हितों की रक्षा करना तथा उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने तथा नवीन कृषि प्रविधि अपनाने

के लिए प्रोत्साहित करना रहा है।

कृषि मूल्य आयोग कृषि लागतों

के प्रत्येक संघटकों पर विचार करने के पश्चात कीमतें निश्चित करता है। लागतों का निश्चय

करने के लिए लागत 'सी' की संकल्पना का प्रयोग किया गया है, लागत 'सी' की संकल्पना में

बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, विद्युत, डीजल, बैलों के रख-रखाव आदि का व्यय,

किराए के श्रम के साथ-साथ प्रचलित मजदूरी दर पर आकलित पारिवारिक श्रम लागत, परिसम्पित्तियों

के लिए उपयुक्त ब्याज, स्वयं की एवं पट्टे पर ली गयी भूमियों पर लगान, भूमिकर और अधिभार,

मशीनरी और अन्य परिसम्पत्तियों का विसावट व्यय सम्मिलित किया जाता है। अब कृषि आयोग

उत्पादन की मंडी तक ले जाने के लिए यातायात लागतों को भी सम्मिलित करता है।

अब तक के अध्ययन के उपरांत

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त वर्णित तत्वों को ध्यान में रखकर

घोषित कीमत के प्रति यह कहना संदेहास्पद हो जाता है कि इससे लागतें नहीं वसूल हो पाती

हैं। भारत में कृषि क्षेत्र हो जहां घोषित समर्थित कीमतों से समस्त कृषि लागतों का

वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाता हो और साथ साथ अनुदानित दरों पर कृषि निवेश उपलब्ध

कराए जाते हों परन्तु आज भी कृषि मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत और सरकार द्वारा घोषित

कृषि कीमतों की लाभदायता भी विवाद का विषय बना हुआ है। सामान्यत: यह कहा जाता है कि

कृषि मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत कीमतें कम रही हैं और वे उचित तथा लाभपूर्ण नहीं है।

घोषित कीमतों से कृषि लागतें भी नहीं निकल पाती हैं। इस तर्क का प्रयोग सामान्यतः राजनीतिक

आदोलन के रूप में किया जाता है। इसी तर्क के आधार पर आंदोलन को बल दिया जाता है परन्तु

कृषि कीमतों की प्रवृत्ति और उसकी निर्धारण संरचना इसके गैर-लाभदायता के पक्ष को नकार

देती है।

खाद्य सहायता

नियोजन काल में यद्यपि खाद्यान्न

उत्पादन में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, परन्तु इसमें उतार-चढ़ाव होते रहे

हैं। नियोजन काल में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति के बाद भी देश को खाद्यान्न

संकट का सामना करना पड़ा और कभी-कभी तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी। नियोजन काल की

अवधि में अनुभव की गयी और सम्प्रति विद्यमान खाद्य समस्या का विश्लेषण मात्रात्मक और

गुणात्मक आधार पर किया जा सकता है। खाद्य समस्या का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष व्यापक

जन समुदाय की गरीबी से सम्बद्ध है।

खाद्यान्नों की मात्रात्मक

कमी का भी दबाव अर्थव्यवस्था पर लगातार बना है। पूर्ति पर मांग का आधिक्य बने रहने

के कारण आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है और लोगों को न्यूनतम आवश्यक कैलोरी के लिए

खाद्यान्न नहीं उपलब्ध हो पाते। खाद्य और कृषि संगठन के अनुमान के अनुसार; खाद्यान्नों

की दैनिक उपलब्धि इस स्तर से कम रही है। यद्यपि इसमें अब सुधार आया है परन्तु इस स्तर

को बनाये रखने के लिए और खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिए नियोजन काल में कतिपय

वर्षों को छोड़कर खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा है। यद्यपि आयातों की मात्रा में उतार-चढ़ाव

होते रहते हैं, परन्तु कभी-कभी आयातों पर निर्भरता अधिक रही। सन् 1959 और 1960 में

क्रमश: 39 मिलियन टन और 5.1 मिलियन टन खाद्यान्नों का आयात किया गया, 1965-66 और

1966-67 भारत के लिए अत्यधिक संकट के रहे इस समय 10.3 मिलियन टन और 8.7 मिलियन टन आयात

करना पड़ा और 1990-94 में 1238 मिलियन यू.एस. डालर के बराबर अनाज आयात करना पड़ा है।

खाद्य समस्या के समाधान हेतु

सरकार ने विभिन्न प्रयास किया जिसमें खाद्य सहायता या खाद्य सहायिका प्रमुख हैं। किसानों

को दी जाने वाली खाद्य सहायिका की राशि में लगातार वृद्धि हुई है। खाद्य सहायिका कुल

राशि 1990-91 में 2450 करोड़ रुपये थीं जो क्रमश: 2004-05 में 27,746 करोड़ रुपये हो

गयी। भारत सरकार वित्त मंत्रालय के अनुसार 1990-91 की अपेक्षा 2003-04 में दी जाने

वाली खाद्य सहायिका में 10.5 गुणा वृद्धि हुई है। खाद्य सब्सिडी से मुख्य रूप से गरीब

तबके के उपभोक्ताओं और किसानों को अपने उत्पादन स्तर को एक न्यूनतम खाद्य स्तर में

बनाए रखने में सहायता मिलती है।

खाद्य सहायकता में लगातार हो

रही वृद्धि के मुख्य रूप से दो प्रमुख कारण हैं-प्रथम विभिन्न कृषि उत्पादों की न्यूनतम

समर्थित कीमत में लगातार वृद्धि हुई है। द्वितीय इसके साथ परिवहन, भंडारण, रख-रखाव

आदि की लागते बढ़ने से अनाजों की आर्थिक लागतें बढ़ती गयी हैं। इसी के साथ-साथ गरीबों

को सस्ते दामों पर खाद्यान्नों की उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्गत

कीमतों में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए सहायता राशि बढ़ती गयी।

न्यूनतम समर्थित कीमतें बढ़ने

से घरेलू कीमतें भी प्रभावित हुयी और भारतीय कृषि उत्पादों की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता

में कमी आयी। प्रोत्साहन मुख्य न्यूनतम समर्थित कीमत पर खुली बिक्री के कारण खाद्यान्न

स्टाक में क्रमशः वृद्धि होती गयी।

खाद्य के अन्तर्गत भारतीय खाद्य

निगम, राज्य सरकारों और राज्य सहकारी संगठनों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण से है।

खाद्य ऋण बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का लगभग 5.6 प्रतिशत होता है। खाद्य वसूली बढ़ने

पर खाद्यान्न स्टाक बढ़ता है और साथ-साथ बकाया खाद्य ऋण में भी वृद्धि होती है। परन्तु

उपभोग में वृद्धि होने पर एक और खाद्यान्न स्टाक में कमी आती है और दूसरी ओर बकाया

खाद्य ऋण में भी कमी आती है। हाल के वर्षों में खाद्य भंडार और बकाया खाद्य ऋण में

भारी वृद्धि हुई थी। खाद्य भंडार जून 2002 में 64.8 मिलियन टन तक पहुंच गया था। इसके

पश्चात् भंडार से भारी निकासी होने का कारण खाद्यान्न भंडार और खाद्य ऋण में कमी आयी

है। खाद्य भंडार अगस्त 2003 में न्यूनतम मानक से नीचे आ गया था। अब उत्पादन में वृद्धि

की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है।

विश्व व्यापार

संगठन और कृषि पर समझौता प्रावधान

विश्व व्यापार संगठन में कृषि

पर हुए समझौते का लक्ष्य सदस्य देशों में कृषि व्यापार हेतु समता आधारित सुधार कार्यक्रम

अपनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

धरती पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

किया जाना प्रत्येक विकास प्रारूप की प्राथमिक आवश्यकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने

खाद्य सुरक्षा को सभी के लिए प्रत्येक समय स्वस्थ और क्रियाशील जीवन हेतु पर्याप्त

भोजन तक पहुँच के रूप में परिभाषित किया है।

जहाँ तक कृषि पर समझौते का

सम्बन्ध है इसमें विशेष तौर पर तीन मुद्दों पर जोर दिया गया-

(1) घरेलू बाजार में प्रवेश

आसान बनाना

(2) घरेलू समर्थन को नियंत्रित

करना

(3) निर्यात सहायता को कम करना

घरेलू समर्थन

में कमी

विश्व व्यापक संगठन के समझौते

के अनुसार सभी सदस्य देशों को कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली समग्र घरेलू सहायता में

कमी करना है। यह प्रावधान किया गया है कि आधार वर्ष 1986-88 की तुलना में विकसित देशों

के समग्र घरेलू सहायता में 1995-2000 की अवधि में 20 प्रतिशत तथा विकासशील सदस्य देशों

को 1995-05 की अवधि में समग्र घरेलू समर्थन में 1.30 प्रतिशत कमी करना है ताकि समर्थन

की कुल माप (ए.एम.एस.) आधार अवधि 1986-88 के स्तर तक पहुँच सके। विश्व व्यापार संगठन

के नियमों के अनुसार कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली समग्र घरेलू सहायता की सीमा विकसित

देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 5 प्रतिशत और विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन

के मूल्य का 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

जहाँ तक घरेलू समर्थन में कमी

का सम्बन्ध है, कृषि पर समझौते में घरेलू समर्थन को दो भागों में बाँटा गया है-(1)

व्यापार को विरूपित करने वाला समर्थन तथा (2) व्यापार को विरूपित न करने वाले या न्यूनतम

विरूपित करने वाला समर्थन व्यापार को विरूपित करने वाले घरेलू समर्थन को अम्बर बॉक्स

में रखा गया। जहाँ तक व्यापार को विरूपित न करने वाले घरेलू समर्थन का सम्बन्ध है उसे

तीन भागों में विभक्त किया गया-

1. ग्रीन बॉक्स

2. ब्ल्यू बॉक्स

3. स्पेशल एण्ड डिफेन्शल बॉक्स

ग्रीन बॉक्स के अधीन वह आर्थिक

सहायता रखी गई जो पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के तहत दी जाती है। जिसमें अनुसंधान

प्रशिक्षण इत्यादि सेवाओं पर सहायता, बाजार सूचना के लिए सहायता, ग्रामीण आधारिक संरचना

के कुछ रूपों पर सहायता इत्यादि शामिल हैं। ग्रीन बॉक्स में शामिल गतिविधियों पर दी

जाने वाली सहायता को कम करने की आवश्यकता नहीं है (अर्थात् यह सहायता कम करने की वचनबद्धता

इस प्रकार की सहायता पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ब्ल्यू बॉक्स के अधीन वह आर्थिक

सहायता रखी गई है जो किसानों को हानि पूर्ति भुगतान के रूप में या फिर उत्पादन को सीमित

करने के बदले में दी जाती हैं जैसे-अमेरिका में सरकारी न्यूनतम समर्थन कीमत और बाजार

भाव के अन्तर के बराबर 'हानि पूर्ति भुगतान' सीधा किसानों को किया जाता है जबकि यूरोपीय

संघ के देशों में किसानों को उत्पादन सीमित करने के बदले सीधी आर्थिक सहायता दी जाती

है। ब्ल्यू बॉक्स के अधीन दी जाने वाली सहायता भी कम करने की वचनबद्धता से मुक्त है

परन्तु इस प्रकार की सहायता पर अधिकतम सीमा प्रावधान है।

स्पेशल एण्ड डिफ्रेन्शल बॉक्स

में विकासशील देशों के गरीब व कम आय वाले उत्पादकों को दी जाने वाली निर्वश सहायता

तथा कृषि आगतों पर सहायता शामिल की गई है। व्यापार को विरूपित करने वाले सभी घरेलू

समर्थन को अम्बर बॉक्स में रखा गया है। इसका आकलन समर्थन समग्र माप द्वारा करना है

और फिर उसे समाप्त करना है। समर्थन के समग्र माप के दो हिस्से हैं-

1. उत्पाद-विशिष्ट समर्थन

2. गैर-उत्पाद विशिष्ट समर्थन

घरेलू समर्थन कीमतों (जैसे

भारत में वसूली कीमतों में बाह्य संकेतक कीमतों में अन्तर) को समर्थन प्राप्त उत्पादन

से गुणा करके उत्पाद-विशिष्ट समर्थन प्राप्त किया जाता है। गैर-उत्पादन विशिष्ट समर्थन

के अधीन विभिन्न कृषि आगतों (जैसे उर्वरकों, बिजली, सिंचाई, साख इत्यादि) पर दी जाने

वाली सहायता को शामिल किया गया।

कृषि पर समझौते में यह व्यवस्था

की गई है कि विकसित देश 6 वर्ष की अवधि में समर्थन के समग्र माप को 20 प्रतिशत तथा

विकासशील देश 10 वर्ष की अवधि में 13 प्रतिशत कम करेंगे। कम करने की वचनबद्धता सम्पूर्ण

घरेलू समर्थन के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात करनी है न कि व्यक्तिगत वस्तुओं के सन्दर्भ

में। जिन नीतियों से विकसित देशों में उत्पादन के मूल्य के 5 प्रतिशत से कम तथा विकासशील

देशों में उत्पाद के मूल्य के 10 प्रतिशत से कम घरेलू समर्थन प्राप्त होता है उन्हें

कम करने की वचनबद्धता से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार, जिन नीतियों का उत्पादन पर कोई

निरूपण प्रभाव नहीं है (या बहुत कम निरूपण प्रभाव है) उन्हें भी कम करने की वचनबद्धता

से मुक्त रखा गया है।

घरेलू बाजार

खोलना

बाजार का विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार के लिए आवश्यक है। समझौते में सभी सदस्य देशों को अपने 1986-88 के उपयोग के

स्तर के आधार पर खाद्यान्न के कुल घरेलू उपभोग का 03 प्रतिशत भाग विदेशों से आयात करने

का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान विश्व व्यापार संगठन लागू होने के वर्ष 1995

के लिए था तथा सन् 2000 में यह बढ़कर 5 प्रतिशत हो गया। यह प्रावधान सभी सदस्य देशों

के लिए लागू होगा भले ही वे खाद्यान्नों के सन्दर्भ में आत्मनिर्भर हों। इसी प्रकार

प्रत्येक प्रशुल्क सारणी में प्रशुल्कों में कमी करने का भी प्रावधान किया गया। समझौते

में उल्लेख किया गया है कि सभी सदस्य देश अपना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सीमा शुल्क

के माध्यम से नियोजित करेंगे और गैर-प्रशुल्कीय प्रतिबन्धों को प्रशुल्कीय प्रतिबन्धों

में परिवर्तित करेंगे।

स्वच्छता एवं

पादप स्वच्छता प्रावधान

स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता

प्रावधान विश्व व्यापार संगठन का एक प्रमुख बिन्दु है। इस प्रावधान के कारण कृषि वस्तुओं

का विदेशी व्यापार प्रकाशित होने लगा है। विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर समझौता प्रावधान

उन कृषि उत्पादों के निर्यात का निषेध करता है। जो आयातक देश की कृषि, पशु सम्पदा एवं

मानव जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वर्तमान कृषि उत्पाद व्यापार में स्वच्छता

एवं पादप स्वच्छता प्रावधान वरीयता के आधार पर प्रयुक्त होने लगा है। विकास क्रय में

स्वच्छता एवं उत्पाद गुणवत्ता अधिक प्रभावी तत्व हो जाता है और अपेक्षित भी है। विश्व

व्यापार संगठन का स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित

करता है।

• सदस्य देशों में पादप एवं

जीव-जन्तुओं के जीवन या स्वास्थ्य को नाशक जीवों बीमारियों, बीमारी वाहक जीवाणुओं या

बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से रक्षा करना है।

• सदस्य देशों में पशु जगत

के जीवन और स्वास्थ्य की खाद्य, पेय या खाद्य पदार्थों में बीमारी उत्पन्न करने वाले

जीवाणुओं और यौगिक प्रदूषकों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से रक्षा करना है।

• सदस्य देशों में मानव जीवन

और स्वास्थ्य की बीमारी वहन करने वाले पशुओं, पौधों का पौध उत्पादों से उत्पन्न होने

वाली बीमारियों से रक्षा करना है।

• सदस्य देशों के परिक्षेत्र

को नाशक जीवों के प्रवेश स्थापना और फैलाव से बचाना या सदस्य देश की सीमा में उससे

होने वाली क्षति को कम करना।

संक्षेप में यदि कहा जाए तो

जहाँ तक घरेलू बाजार में प्रवेश आसान बनाने का प्रश्न है, 'कृषि पर समझौते' में यह

व्यवस्था की गयी है कि जो मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबन्ध व्यापार विरूपित करते हैं, उन्हें

समाप्त करना होगा तथा प्रशुल्कों में बदलना होगा ताकि पूर्ववत् संरक्षण प्राप्त होता

रहे और बाद में इन प्रशुल्कों को कम करना होगा।

कृषि पर समझौते के अतिरिक्त

विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में लागू किए जाने वाले कुछ अन्य समझौतों का भी कृषि

पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इनमें प्रमुख हैं-स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता प्रावधान,

व्यापार सम्बन्धि बौद्धिक सम्पदा अधिकार। इनके अधीन पेंटेंट व कॉपीराइट संरक्षण की

व्यवस्था है।

व्यापार सम्बन्ध

बौद्धिक सम्पदा प्रावधान

विश्व व्यापार संगठन का बौद्धिक

सम्पदा अधिकार प्रावधान ट्रिप्स भी कृषि क्षेत्र के समझौते में अत्यन्त महत्वपूर्ण

है। बौद्धिक सम्पदा से आशय किसी डिजाइन, प्रौद्योगिकी व वस्तु का किसी व्यक्ति व संस्था

द्वारा सृजन करना है। यह वस्तुत: मस्तिष्क का सृजन है। बौद्धिक सम्पदा पर अधिकार से

आशय बौद्धिक सम्पदा का किसी अन्य के द्वारा प्रयोग किए जाने पर आविष्कारक से स्वीकृति

लेने और आविष्कारक को प्रतिफल ले सकने की व्यवस्था से है। स्वत्वाधिकार की व्यवस्था

के अनुसार निर्माणकर्ता की अनुमति के बिना न उसे बेचा जा सकता है, न ही खरीदा जा सकता

है और न ही उसे परिवर्तित या नष्ट किया जा सकता है।

बौद्धिक सम्पदा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क,

भौगोलिक, इन्डिकशन, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन्टीग्रेटेड सर्किट डिजाइन

और पेटेन्ट सम्मिलित हैं। इन सभी में पेटेन्ट का बिन्दु अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद

रहा है। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रावधान के अनुसार प्रौद्योगिकी

के प्रत्येक क्षेत्र, उत्पाद अथवा प्रक्रिया के अन्वेषण पर पेटेन्ट उपलब्ध होगा, बशर्ते

कि वे नए हों, नव्यता हो, उनमें गवेषणात्मक घटक हों या वे औद्योगिक उपयोग हेतु सक्षम

हों। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रावधान में यह व्यवस्था की गयी

है कि मानव एवं पशुओं के उपचार के लिए निदान शास्त्र चिकित्सा विज्ञान और शल्यक माध्यमों

पर तथा सूक्ष्मजीवियों के अतिरिक्त पौधों एवं वनस्पतियों पर पेटेन्ट लागू नहीं होगा।

ट्रिप्स के अन्तर्गत सभी आविष्कारों

(उत्पाद एवं प्रक्रिया) के लिए 20 वर्षों का संरक्षण दिया जाएगा। विकासशील देशों के

5 वर्षों अर्थात् । जनवरी 2000 तक कानून बनाना था। साथ ही विशेष क्षेत्रों यथा दवाएँ.

खाद्य उत्पाद तथा कृषि रसायन के लिए 10 वर्षों में यह प्रणाली लागू करनी थी।

यह भी व्यवस्था है कि गैर-वाणिज्यिक

सार्वजनिक उपयोग वाली दवाओं के लिए सरकार अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली लागू कर सकेंगी।

प्राकृतिक रूप से पैदा न होने वाले जीन्स में पेटेन्ट की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए

इसमें आयुर्वेदिक दवाएँ इस कानून में सम्मिलित नहीं हैं। ट्रिप्स के अनुच्छेद-2 में

यह व्यवस्था की गयी है कि भारत अपनी जैव विविधता तथा बौद्धिक सम्पदा को पेटेन्ट कर

सकता है और ट्रिप्स से संगत अपना कानून, सूई जेनरिस बना कर उन्हें संरक्षित कर सकता

है।

भारतीय सन्दर्भ

में कृषि पर समझौता

कृषि भारत में एक जीवन दर्शन

है, एक समृद्ध परम्परा है। कृषि ने स्वयं देश के आर्थिक व्यवहार, चिन्तन, दृष्टिकोण

और संस्कृति को दिशा प्रदान की है।

विश्व व्यापार संगठन के कृषि

पर समझौते के अनुसार सदस्य देशों को अपना कृषि बाजार अन्य देशों के कृषि उत्पादों,

प्रौद्योगिकी एवं पूँजी अन्तरण के लिए खोलना है। प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क प्रतिबन्धों

को शिथिल और समाप्त करना है। समग्न घरेलू सहायिका में कमी करना है तथा बाजार को प्रतिस्पर्धी

बनाना है। कृषि पर समझौता प्रावधान को भारत में पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता से लागू किया

गया है। तद्नुसार यहाँ कृषि उत्पादों के आयात पर प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबन्धों

को क्रमशः समाप्त किया जा रहा है। कृषि में विदेशी पूँजी के अन्तरण हेतु अनुकूल दशाएँ

बन रही हैं अन्य देशों से कृषि प्रौद्योगिकी अन्तरण बढ़ रहा है। भारतीय सन्दर्भ में

कृषि पर समझौता प्रावधान के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव की चर्चा हम निम्न

रूपों में कर सकते हैं।

• कृषि आगतों और उत्पादों का

बाजार अधिक उदार बनाने के लिए 1970 में भारतीय पेटेन्ट कानून बनाया गया। इसे एक आदर्श

पेटेन्ट कानून कहा गया। अंकटाड ने भी इसकी सराहना की थी और अन्य देशों को तद्नुसार

अपना पेटेन्ट कानून बनाने की सिफारिश भी की गयी। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में भारतीय

पेटेन्ट कानून तीन बार 1999, 2004 और 2004 में संशोधित किया गया। 2004 का संशोधन 1

जनवरी, 2005 से प्रभावी हुआ। इससे कृषि आगतों और उत्पादों का बाजार की अधिक उदार हो

गया।

• कृषि पर समझौते के अनुसार

भारत में आयात होने वाले 825 कृषि उत्पादों से मात्रात्मक प्रतिबन्ध मुक्त किया जाना

था। इस सन्दर्भ में 1 अप्रैल 2001 से 714 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटा लिए

गए। फरवरी 2002 में गेहूँ, गेहूँ उत्पाद, मोटे अनाज, मक्खन और बासमती चावल और दलहन

के निर्यात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया।

• कृषि क्षेत्र के लिए भारत

में दी जाने वाली सहायता पहले से ही अत्यन्त कम है। भारत में आधार अवधि ए.एम.एस. ऋणात्मक

है। दूसरी ओर अधिकांश विकसित देशों में ए.एम.एस. का स्तर बहुत ऊँचा है। इससे भारत की

बाजार पहुँच बाधित हो रही है। यहाँ कुल 20 फसल उत्पादों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली

हेतु फसलवार सहायता दी जाती है और प्रत्येक के सन्दर्भ में यह 10 प्रतिशत से कम है।

• समझौते के अनुसार लगभग कम

आय और कमजोर साधन आधार वाले कृषकों को दी गई सहायता 10 प्रतिशत की गणना में सम्मिलित

नहीं है। समझौते में 2.5 एकड़ से कम जोत आकार वाले कृषकों को कम आय और कमजोर साधन वाला

माना गया है। इस आधार पर भारत में अधिकांश कृषकों को दी गई सहायिका 10 प्रतिशत में

सम्मिलित नहीं है।

• बाजार उपलब्धता प्रावधान

की बाध्यता से उन देशों को मुक्त रखा गया है जिनमें भुगतान सन्तुलन की समस्या है। भारत

को भुगतान सन्तुलन की समस्या वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः कृषि उत्पादों

के बाजार खोलने की बाध्यता से इस समय भारत मुक्त है।

• विकसित देश उच्च सहायिका

प्रधान कर कृषि को संरक्षण प्रदान करते हैं। यह आकलन किया गया कि आर्थिक सहयोग संगठन

एवं विकास संगठन के देशों द्वारा कृषि के लिए दी जाने वाली सहायिका वर्ष 1988 के

308 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1999 में 361 बिलियन डॉलर हो गई है। समग्र घरेलू सहायता ग्रीन

बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स, विशेष एवं विभेद सहायता तथा डी मिनिमिस को सम्मिलित करते हुए

कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली कुल सहायिका 1998 में कृषि क्षेत्र के कुल घरेलू उत्पाद

का यूरोपीय यूनियन में 58 प्रतिशत, जापान में 58 प्रतिशत, यू.एस.ए. में 40 प्रतिशत

और कनाडा में 24 प्रतिशत था। इससे पृथक् भारत में नकारात्मक ए.एम.एस. को छोड़कर कृषि

को दी जाने वाली कुल सहायिका कृषि क्षेत्र के कुल घरेलू उत्पादन का 9 प्रतिशत है।

• निर्यात सहायिका के प्रावधानों

के विपरीत विकसित देश कृषि उपायों पर अधिक निर्यात सहायिका दे रहे हैं। ब्ल्यू बॉक्स

सपोर्ट और ग्रीन बॉक्स सपोर्ट के माध्यम से कृषि क्षेत्र को छद्म रूप से उच्च सहायिका

प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सहायता भारत नहीं दे पाता है। इस कारण भारतीय कृषि उत्पाद

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाते हैं।

• विकसित देश विकासशील देश

से आयात के सन्दर्भ में प्रशुल्क दर ऊँची कर देते हैं। यू.एस.ए., कनाडा, यूरोपीय यूनियन,

जापान एवं कोरिया में कृषि वस्तुओं पर लगी उच्चतम प्रशुल्क दर ऊँची है। ऊँची प्रशुल्क

दरों द्वारा वे अपना बाजार संरक्षित कर लेते हैं। इन देशों की तुलना में भारत में कृषि

प्रशुल्क दरें नीची हैं। विकसित देशों की ऊँची प्रशुल्क दरों के कारण भारत का निर्यात

अत्यन्त कम रह जाता है।

• कृषि पर समझौता प्रावधान

कृषि वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतंत्र करने और कृषि वस्तुओं के आयात

पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्धों के समाप्ति की पुष्टि करता है। स्पष्टतः भारत यह चाहता

है कि कृषि वस्तुओं के विश्व व्यापार में भारत को अधिक अंश प्राप्त हो। परन्तु भारत

की यह आकांक्षा वास्तविकता को प्राप्त नहीं हो पायी।

• कृषि पर समझौता प्रावधान

कई रूपों में भारत और इस प्रकार की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हितों के प्रतिकूल है।

विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौता प्रावधान में कृषि उत्पादों का एक न्यूनतम आयात

सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है। बाजार उपलब्धता का यह प्रावधान स्वयं द्वारा

बहुप्रचारित स्वतंत्र व्यापार की परिकल्पना के विपरीत है।

• कृषि उत्पाद बहुत पहले से

भारतीय निर्यात की प्रमुख मदें रही हैं। सामूहिक उत्पाद, चावल, चाय, कॉफी एवं मसाले

निर्यात को प्रमुख मदें हैं। हाल के वर्षों में यद्यपि माँस, माँस से बने पदार्थ, फल,

सब्जियाँ, प्रसंस्करित फल और सब्जियों के निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु कृषि वस्तुओं

के विश्व व्यापार में भारत का अंश अभी अत्यन्त कम है।

• भारत ने कृषि उत्पादों में

प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्धों को समाप्त किया और पश्चिमी कृषि प्रौद्योगिकी

का अन्तरण किया है, परन्तु इसका प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्य कम है। विकसित देशों में

जैव प्रौद्योगिकी जन्य बीजों की उच्च उत्पादन सामर्थ्य होती है। अनाज, दलहन, मूंगफली,

कपास आदि के सन्दर्भ में भारत में प्रति हेक्टर उत्पादन यू.एस.ए. की तुलना में आधे

से भी कम है।

• विकसित देशों में आधुनिक

कृषि मशीनों का प्रयोग होता है। इनमें उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। फलतः अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार में कीमतों में घटने की प्रवृत्ति है जबकि भारतीय बाजार में कीमतों के बढ़ने

की प्रवृत्ति है क्योंकि आज भी भारत में आधुनिक कृषि यन्त्र का प्रयोग कम है अतः ऐसी

दशा में भारत प्रतिस्पर्धी नहीं बन सका है।

• समझौते के अनुसार भारत जैसे

विकासशील देशों जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1000 डॉलर से कम है, को उत्पादों पर छूट देने

की अनुमति दी गई है तथा जिनका विश्व व्यापार में 3.25 प्रतिशत से कम योगदान है उन्हें

भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत का 22.8 प्रतिशत निर्यात (चावल, चाय, चमड़ा

उत्पाद, रत्न एवं आभूषण) इस नियम से प्रभावित होगा।

• आर्थिक सहायिकाओं की संरचना

एक और विवादास्पद मुद्दा है। कृषि सम्बन्धी समझौते के अनुसार निर्यात सम्बन्धी आर्थिक

सहायताएँ, उर्वरक तथा बिजली के लिए दी जा रही आर्थिक सहायताएँ, किफायती व्याज दरें

तथा बाजार कीमत समर्थन व्यापार को विकृत करने वाले हैं तथा उनको कम किया जाना है। कृषि

सम्बन्धी समझौते के अधीन विभिन्न बॉक्सों में आर्थिक सहायिकाओं की संरचना के बारे में

जो उल्लेख किया गया है वह विकसित देशों के पक्ष में है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में अपर्याप्त

भुगतान के रूप में किसानों को सीधे किए जाने वाले भुगतानों को व्यापार को अल्पमात्र

विकृत करने वाला माना जाता है तथा उसे कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करना आवश्यक नहीं

है, इसके विपरीत भारत में दी जाने वाली निविष्टगत तथा निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायिकाएँ

कम किए जाने की वचनबद्धताओं के अधीन है। इसके अतिरिक्त भारत, निविष्टगत सहायिका जैसे

उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे-धीरे कम कर रहा है। हालाँकि अमेरिका ने फार्म

सुरक्षा और ग्रामीण निवेश अधिनियम 2000 पारित करके फार्म क्षेत्र को अत्यधिक समर्थन

प्रदान किया है।

• कतिपय विकसित देश विश्व व्यापार

संगठन के स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एस.पी.एस.) तथा व्यापारगत तकनीकी व्यवधान के

प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रयोग विकासशील देशों के व्यापार के प्रति व्यवधान पैदा

करने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आधिकारिक मानदंडों के अनुसार मूंगफली में अफ्लारोक्सिन

का अंश जो 15 अंश प्रति बिलियन के मानदंड द्वारा हो रहा है। इस प्रकार यद्यपि भारतीय

उत्पादन विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है फिर भी यूरोपीय

संघ के मानदण्ड भारतीय मूंगफली के व्यापार के लिए व्यवधान होंगे।

• अभी तक भारतीय कृषक अपनी

उपज का प्रयोग बीज के लिए भी करते रहे हैं। समर्थ विविधता बनाए रखने और आवश्यक पूर्ति

के लिए परस्पर बीजों का अदल-बदल करते थे। अब पेटेन्ट प्राप्त निगमों से प्रचारित बीजों

से तैयार की गई फसल के उत्पादन का व्यावसायिक आधार पर बीज के रूप में विक्रय पर निषेध

की स्थिति आ गयी है। कुछ कम्पनियाँ इसमें भी आगे बढ़कर कृषि व्यवस्था को सर्वांश में

नियंत्रित कर लेना चाहती हैं और वे ऐसे बीज बनाने तक आगे बढ़ गयी हैं जिनमें पुन: अंकुरण

की सामर्थ्य न होने से दूसरी बार इनका बीज के रूप में प्रयोग ही नहीं किया जा सकता

है। यह बीज प्रणाली कृषकों को अपने लिए भी बीज़ रखने से पूर्णत: रोक देगी। ऐसे बीजों

के चलन से प्रत्येक वर्ष नवीन बीज खरीदना कृषकों की बाध्यता हो जाएगी। भारत में अभी

भी 80 प्रतिशत बीज अपनी फसलों या परस्पर अदल-बदल से प्राप्त होते हैं। इन बीजों के

व्यापक चयन से स्वतः बीज रखने या अदल-बदल से बीज प्राप्त करने पर स्वत: रोक हो जाएगी।

कुछ समय बाद देशज मूल बीज चलन से हट जाते हैं, जैसा कि हमारी विभिन्न फसलों के हजारों

किस्म के बीजों के सन्दर्भ में हुआ। एक और ऊँची कीमत के साथ निर्वशी बीजों की नियंत्रित

आपूर्ति और दूसरी ओर देशज मूल बीजों का अप्रचलन कृषि प्रणाली में पूर्ण निर्भरता का

भय उत्पन्न करता है। इस स्थिति से बीज सम्पदा करोड़ों किसानों के हाथ से निकलकर निजी

सम्पत्ति बनते जा रहे हैं।

• बाजार का खोला जाना सभी देशों

के लिए कृषि व्यापार में प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित नहीं करता है। वस्तुतः पैमाने