प्रशुल्क व व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreements on Tariff and Trade) एक विधि न होकर, एक संगठन था जिसका सृजन 1947 में हुआ था। गैट (GATT) का आठवां अधिवेशन उरुग्वे राउण्ड के नाम से विख्यात है। यह अधिवेशन सितम्बर, 1986 में हुआ था तथा लगातार 6-7 वर्षों के विचार-विमर्श के फलस्वरूप ही गैट (GATT) के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) की स्थापना पर जनवरी, 1995 को सहमति हो सकी। उसके बाद 1 जनवरी, 1995 से विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) ने विधिवत् अपना कार्य आरम्भ कर दिया। भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में WTO के सदस्यों की संख्या 164 है।

विश्व व्यापार संगठन क्या (WHAT IS

WORID TRADE ORGANISATIONS: WTO)

WTO

गैट का ही उत्तराधिकारी है। के सदस्य देश समय-समय पर एकत्रित होकर विश्व व्यापार की समस्याओं पर वार्ता करते थे और उन्हें सुलझाते थे, परन्तु

WTO अब एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार संस्था बन गयी है। इसकी एक कानूनी

स्थिति है और यह विश्व बैंक (World Bank) तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(International Monetary Fund) के समकक्ष ही स्थान रखता है। यह

एक नयी विश्व व्यापार प्रणाली है।

संक्षेप

में, "WTO विश्व के विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को

प्रोत्साहित करने तथा सीमा शुल्क के बन्धनों को कम करने के लिए किया गया आवश्यक

सिद्धान्तों तथा नियमों से सम्बन्धित बहुपक्षीय समझौता और बन्धन मुक्त (Loose)

संगठन है। यह एक बहुपक्षीय सन्धि है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का

निर्धारण करती है।"

विश्व व्यापार संगठन की विशेषताएँ

(FEATURES OF WTO)

WTO

की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1.

WTO को गैट (GATT) के स्थान पर बनाया गया है और यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है।

2.

इसका वैधानिक अस्तित्व है और इसके नियम व प्रावधान हैं जिन्हें सदस्य देशों द्वार आपसी

सहमति से बनाया गया है।

3.

यह टैरिफ व गैर-टैरिफ जैसी बाधाओं को समाप्त करने पर जोर देता है।

4.

WTO में सभी सदस्य देशों को एक समान वोटिंग अधिकार प्राप्त है।

5.

इसके समझौते सभी देशों पर लागू होते हैं।

6.

इसके अन्तर्गत वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों का संरक्षण,

विदेशो विनियोग आदि से सम्बन्धित प्रावधान है।

7.WTO

का संगठनात्मक ढाँचा (Organisational structure) बहुत बड़ा है। इसका मुख्यालय जेनेवा

में है।

विश्व व्यापार संगठन का संगठनात्मक ढाँचा (ORGANISATIONAL

STRUCTURE OF W.T.O.)

विश्व

व्यापार संगठन एक स्थायी व्यापार संगठन है, जिसका अपना सचिबालय तथा विशाल संगठनात्मक

ढाँचा है। WTO का मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड)में है। WTO के संगठनात्मक द्वाँचे

की अध्यक्षता मन्त्रि-स्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference) करता है। इसकी प्रत्येक

2 वर्षों में एक बार सभा होती है। मन्त्रि स्तरीय सम्मेलन के नीचे जनरल काउंसिल कार्य

करती है। यह काउंसिल WTO का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मन्त्रि स्तरीय सम्मेलन की देखरेख

में कार्य करती है।

सम्बद्ध समितियाँ-WTO के कार्य संचालन हेतु निम्न महत्वपूर्ण समितियाँ

होती हैं :

1. विवाद निवारण समिति (Dispute Settlement Body : DSE)—विवाद

निवारण समिति (DSB) का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के

व्यापार नियमों के उल्लंघन को शिकायतों पर विचार करना है। सभी सदस्य देश इस समिति के

सदस्य होते हैं, किन्तु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए यह विशेषों को समिति

गठित कर सकती है। इस समिति की बैठक माह में दो बार होती है।

2. व्यापार समीक्षा समिति (Trade Policy Review Body : TIRB)—व्यापार

नीति समीक्षा समिति ('|'RB) का कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति को समीक्षा करना

है। सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों को व्यापार नीति की दो वर्ष में एक बार समीक्षा की

जाती है। संगठन के सभी सदस्य राष्ट्र इस समिति के सदस्य होते हैं।

3. अन्य समितियाँ (Other Councils) उपयुक्त्त के अतिरिक्त

विश्व व्यापार संगठन को अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ 1. वस्तु व्यापार परिषद्

(Council for Trade in Hoods), 2. सेवा व्यापार परिषद् (Council for Trade in

Services) तथा 3. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर परिषद् (

Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) आदि हैं।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य (FUNCTIONS OR WTO)

WTO

के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

1.

व्यापार एवं प्रशुल्क से सम्बन्धित मुद्दों के लिए एक उचित मंच सदस्यों के लिए प्रदान

करना।

2.

विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना।

3.

विश्व स्तर पर आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए IMF एवं

IBRD का सहयोग करना।

4.

व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।

5.

विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय, यथा— बहुवचनीय समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन

एवं परिचालन हेतु सुविधाएँ प्रदान करना।

6.

सदस्यों के बीच उत्पन विवादों के निपटारे हेतु सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं को

प्रशासित करना।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य (OBJECTIVES OF WTO)

WTO

के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1.

WTO का प्राथमिक उद्देश्य समझौते में दृष्टिगत नयी विश्व व्यापार प्रणाली को लागू करना

।

2.

विश्व व्यापार को इस प्रवधि से बढ़ावा देना, ताकि प्रत्येक देश उससे लाभान्वित हो।

3.

विस्तृत वास्तविक आय और प्रभावी माँग में लगातार वृद्धि द्वारा रहन-सहन के स्तर पर

सुधार करना।

4.

वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार का प्रसार ।

5.

प्रशुल्क और व्यापार की रुकावटें तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों में पक्षपातकारो

ज्यवहार को हटाना।

6.

विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के विचार से उत्पादन के स्तर तथा उत्पादकता को

बढ़ाना।

7.

उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने तथा विश्व समन्वय को सहायता के लिए सभी व्यापारिक भागीदारों

में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।

8.

संसार के संसाधनों का अधिकतम मात्रा में विस्तार तथा उपयोग करना ।

9.

पर्यावरण रक्षा के साधनों का विस्तार आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं

और समस्याओं के अनुरूप हो।

10.

बहुपक्षीय संगठित व्यापार प्रणाली को विकसित करना।

11.

व्यापारिक एवं पर्यावरण सम्बन्धित नीतियों तथा सततीय विकास से सम्बन्ध स्थापित करना।

WTO

के ये उद्देश्य गैट के उद्देश्यों से काफी सीमा तक मिलते-जुलते हैं, फिर भी WTO के

ये उद्देश्य, निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को नीति, बाजार पहुँच (Market Access) और स्वतन्त्र

व्यापार | अधिक सख्ती से लागू करके प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

गैट तथा विश्व व्यापार संगठन में अन्तर (DIFFERENCE BETWEEN GATT

AND WTO)

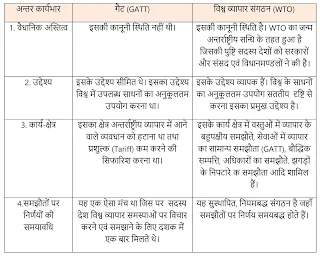

गैट तथा WTO के बीच अन्तर को निम्नलिखित चार्ट द्वारा स्पष्ट किया गया है :

विश्व व्यापार संगठन के समझौते (WTO AGREEMENTS)

उरुग्वे

दौर की बहुपक्षीय वार्ताओं के परिणामों के आधार पर WTO के मूलभूत समझौतों में निम्नलिखित

शामिल हैं:

I. कृषि व्यापार (Trade in

Agriculture)—कृषि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं :

1. घरेलू अनुदानों में कमी (Reduction in Domestic Subsidies) कृषि

अनुदान निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं:

(i)

कृषि आगतों, जैसे-खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों आदि पर उपलब्ध अनुदान । (ii) कृषि उत्पादों

पर उपलब्ध अनुदान। इसके अन्तर्गत किसानों के हित को ध्यान में रखकर समर्थन मूल्य

(Support Price) निश्चित किया जाता है।

WTO

समझौते के अनुसार घरेलू बाजार में दिए जा रहे दोनों प्रकार के अनुदानों को कम किया

जाता है, परन्तु विकासशील देश फसल के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत तक अनुदान दे सकते

हैं।

2. निर्यात अनुदानों में कमी (Reduction in Export Subsidies)—WTO

समझौते के अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को

धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए। WTO के मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन में यह निश्चित किया गया

है कि 2013 तक कृषि क्षेत्र के निर्यात अनुदानों को समाप्त कर दिया जायेगा।

3. बाजार-पहुँच में सुधार (Improvements in Market Access)—इस

सम्बन्ध में प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :

(i)

गैर-टैरिफ बाधाओं (Non-Tariff Barriers) को समाप्त कर दिया जायेगा।

(ii)

WTO के विभिन्न कृषि उत्पादों के आयात पर टैरिफ (आयात करों) की अधिकतम सीमा निर्धारित

की है। सदस्य देश सीमा से कम टैरिफ तो लगा सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं।

(iii)

भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल होने पर पर ये देश खाद्यानों के आयात पर टैरिफ व गैर-टैरिफ

प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

II. कपड़ा और वस्त्रों का समझौता

(Agreement on Textiles and Clothing)-इस समझौते का उद्देश्य कपड़ा

और वस्त्र क्षेत्र का गैट 1994 में एकीकरण है। बहुतन्त्रीय समझौते या एम. एफ. ए.

(Multi Fibre Agreement) की 31 दिसम्बर, 1994 को स्वीकृत रुकावटें नये समझौते में सम्मिलित

कर ली गयी हैं।

WTO

समझौते के कपड़े के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबन्धों को लगाए जाने की प्रणाली यानि

बहु-फाइबर व्यवस्था (MPA) को समाप्त कर दिया गया। इस समझौते में यह तय किया गया कि

अगले दस वर्षों में (1995 से 2004 तक की अवधि में) कपड़े के आयात पर लगे सभी तरह के

आयात कोटा व परिमाणात्मक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए जाएँगे। अर्थात् 1 जनवरी, 2005 से

कपड़े के व्यापार से सभी परिमाणात्मक प्रतिबन्ध समाप्त हो गए हैं।

III. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार

सम्बन्धी पक्ष का समझौता (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual

Property Rights : TRIP) —TRIP के अन्तर्गत 4 प्रकार की बौद्धिक

सम्पत्ति आती है :

1.

कॉपीराइट तथा तत्सम्बन्धी अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट,

संघटित सर्किट तथा व्यापारिक रहस्य (Trade Secrets) यह समझौता बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों

के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों के मध्य विचार-विमर्श

को प्रेरित करता है।

2.

WTO 'व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था उत्पादों के पेटेंट

की व्यवस्था करती है। इसमें सभी देशों के विकास का स्तर एक माना गया है और उन्हें समान

रूप से संरक्षण देने के लिए उच्च स्तर के मानकों (Standards) की व्यवस्था की गयी है।

इस दृष्टि से कॉपीराइट, पेटेंट्स आदि को महत्व दिया गया है। जिन देशों में पेटेंट की

व्यवस्था नहीं है, उन्हें यह व्यवस्था करने के लिए दस वर्ष का समय दिया गया है।

ट्रिप्स के अनुसार पेटेन्टों की अवधि निम्न तरह से निर्धारित की गई

है-

(i)

सामान्य पेटेन्ट -20 वर्ष

(ii)

ट्रेडमार्क -7 वर्ष

(iii)

दवाइयाँ -10 वर्ष

(iv)

कॉपीराइट -50 वर्ष

(v)

औद्योगिक डिजाइन - 10 वर्ष

सार्वजनिक

हित के लिए कुछ बौद्धिक सम्पत्तियों, जैसे-जीवन रक्षक दवाइयों को पेटेंट के प्रावधानों

से मुक्त रखा गया है।

3.

स्वेई-जेनेरिस (Sui-generis) व्यवस्था पेटेंट व्यवस्था से अलग है। स्वेई-जेनेरिस संरक्षण

का अर्थ पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य व्यवस्था से बौद्धिक सम्पत्ति की रक्षा

करना है। इसका मुख्य लक्ष्य पौधे के प्रजनन (Plant Breeding) का संरक्षण करना है।

इस

व्यवस्था में पौधे-प्रजनकों को ही नये पौधों की व्यापारिक-बिक्रो

(Commercial-Sale) का अधिकार होगा। इसके अन्तर्गत किसानों को अपनी तैयार फसल में से

अगली बुवाई के लिए बीज रखने की अनुमति दी गयी है। अर्थात् किसान एक बार पेटेंट बीजों

को खरीदकर, अपनी उपज में में से अगली बुवाई के लिये बीज रख सकता है। इस तरह किसानों

को अगली बुवाई में प्रयोग किए गए बीजों पर कोई रॉयल्टी नहीं देनी होगी।

4.

समझौते में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं की काउंसिल

(Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) की स्थापना करने

का भी प्रावधान है जो इस समझौते के कार्यान्वयन का तथा देशों की सरकारों द्वारा इसके

पालन को मॉनीटर करेगी।

संक्षेप

में, WTO में TRIM के प्रावधान विदेशी विनियोजकों को विश्व में किसी भी आर्थिक क्रिया

में विनियोग करने के अवसर देते हैं।

IV. व्यापार सम्बन्धी निवेश उपायों के पहलुओं

का समझौता (Trade Related Investment Measures)—व्यापार

से सम्बन्धित निवेश उपाय (Trade Related Investment Measures : TRIM) के अनुसार विदेशी

निवेश पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा देने चाहिए। प्रत्येक सदृश्य देश को विदेशी निवेशकताओं

को वे सभी सुविधाएँ देनी चाहिए जो वे घरेलू निवेशकर्ताओं को दे रहे हैं। विदेशी निवेशकर्ताओं

पर निर्यात संवर्द्धन, स्थानीय कच्चे माल के प्रयोग या इसी प्रकार का कोई अन्य प्रतिबन्ध

नहीं लगाया जाना चाहिए।

संक्षेप में TRIM की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. विदेशी कम्पनियों को किसी भी क्षेत्र या स्थान में

निवेश करने की अनुमति देना।

2. कुछ दशाओं में विदेशी विनियोजकों को 100 प्रतिशत

समता अंशों में भागीदारी अनुमति देना।

3. विदेशी विनियोजकों को घरेलू विनियोजकों की भाँति व्यवहार

करना व सुविधाएँ प्रदान करना।

4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अर्जित रॉयल्टी, लाभांश

व ब्याज को मूलभूत देशों में भेजने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करना।

5. सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता (General AgreeTTETit. On

Trade in Services : GATS)-GATS के अधीन पहली बार व्यापार के साथ-साथ

सेवाओं के विदेशी व्यापार से भी प्रतिबन्ध हटाने का समझौता किया गया है। GATS में केवल

उन्हीं सेवाओं को मुक्त व्यापार करने के लिए चुना गया जिनके लिए उच्च किस्म की तकनीक

( Advanced Technology) की आवश्यकता है, जैसे-बैंकिंग, शिपिंग, यातायात, बीमा, टेलीकम्यूनिकेशन्स

आदि। इन सेवाओं पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जाने चाहिए तथा विदेशी

कम्पनियों को इन सेवाओं को प्रदान करने को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसका मुख्य

लाभ विकसित देशों को होगा।

6. विवाद निपटारा प्रणाली (Dispute Settlement System) सदस्यों

के आपसी विवादों के निपटारे के लिए नियमों और प्रणालियों के समझौते में प्रावधान किये

गये हैं। एक विवाद निपटारा संस्था (Dispute Settleement. Burdy) की स्थापना की गयी

है। इस विवाद निपटारा कार्यविधि में अल्पविकसित देशों के विशेष हित के कई लक्षण हैं

जिसमें WTO के डाइरेक्टर जनरल के कार्यालय तक रखोव पहुँच (Automatic Access) शामिल

है, ताकि उसकी गध्यस्थता से किसी विवाद का सन्तोषजनक हल प्राप्त हो सके और कम समय की

सीमा में ही पंच (Penal) अपने विमर्श (Deleberations) अवश्य पूरे कर सकें।

7. व्यापार नीति पुनरावलोकन तन्त्र (Trade Policy Review Mechanism

: TPRM)

यह समझौता व्यापार तन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए बहुपक्षीय और अनेक पक्षीय

व्यापार समझौतों के अन्तर्गत व्यापार नीतियों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है।

व्यापार नीति अनुवीक्षण (TPR) प्रक्रिया ने व्यापार तथा आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन

करने के लिए देशों को काफी सहायता दी है और कुछ अंश तक उदारीकरण में भी योगदान दिया

है। भविष्य में, TPR प्रक्रिया अपने समझौतों को लागू करने का मूल्यांकन करने में

WTO सदस्यों को सहायता देगी और व्यापार प्रणाली में सम्भावित प्रवृत्तियों के बारे

में भागीदारों को चेतावनी भी देगी।

8. राशिपातन विरोधी समझौते (Anti-Dumping Agreement)—WTO

द्वारा, राशिपातन को रोकने के लिये, सदस्य देशों को यह निर्देश दिया गया है कि वे राशिपातन

द्वारा किसी देश के घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। यदि कोई देश दूसरे देश

के घरेलू बाजार में राशिपातन करता है, तो इसके विरुद्ध WTO में शिकायत की जा सकती है।

यदि डंप (Dump) किये गये आयात की मात्रा उस देश के घरेलू बाजार में बिकने वाले उस उत्पाद

की कुल मात्रा का एक प्रतिशत से भी कम है, तो इस दशा में इस डंपिंग को नाममात्र ही

माना जायेगा और WTO इसकी सुनवाई नहीं करेगा।

9. निर्यात अनुदानों पर समझौता (Agreement on Export Subsidies)—स्वतन्त्र

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये निर्यात अनुदानों को वर्ष 2013 तक समाप्त कर दिया

जाएगा, लेकिन जिन विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आच 1000 डॉलर कम है या उस देश का

विश्व-व्यापार में हिस्सा 3.25 प्रतिशत से कम है, तो ऐसे देशों को निर्यात अनुदान समाप्त

करने के लिए 5 अतिरिक्त वर्ष दिए गए हैं। अर्थात् वह देश नियांतों पर 2018 तक अनुदान

दे सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन का विकासशील देशों (भारत) पर निहित प्रभाव

(IMPLICATION OF WORLD TRADE ORGANISATION ON DEVELOPING COUNTRIES (INDIA)]

भारत

जैसे विकासशील देशों पर WTO के निहित प्रभावों का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत

कर सकते हैं:

I.

विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता से विकासशील देशों को हानियाँ,

II.

भारत व अन्य विकासशील देशों को WTO की सदस्यता से लाभ।

I. विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता से विकासशील देशों को हानियाँ

(Disadvantages to Developing countries in the Membership of WTO)

आलोचकों

का मत है कि WTO के सदस्य बनने से भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देशों को हानि उठानी पड़ेगी।

WTO की सदस्यता से भारत को निम्न खतरे हो सकते हैं :

1. कृषि क्षेत्र के लिए खतरा-WTO की सदस्यता से भारत को

कृषि में निम्न प्रकार की हानि होने की सम्भावना है:

(i)

इससे किसानों को कृषि सम्बन्धी तकनीक एवं उन्नत बीजों के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों

का मोहताज हो जाना पड़ेगा। किसान फसल से उन्नत बीज का संच्य नहीं कर सकेंगे और उन्हें

हर बार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कीटनाशक दवा, खाद, कृषि यन्त्र इत्यादि ऊंची कीमतों

पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खतरे से सम्बन्धित उन्नत तकनीक का लाभ बड़े कृषक

ही उठा पायेंगे। इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह होगा कि छोटे किसान जो संख्या में अधिक

हैं, अपनी भूमि बेचने को विवश हो जायेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या

और भी अधिक बढ़ जायेगी।

(ii)

समझौते के बाद कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी या ऐसी सहायता कम हो जायेगी जिससे

निर्धन किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(iii)

खाद्यान्नों की देश की खपत का ३ प्रतिशत अनिवार्य रूप से आयात करने की शर्त लगायी गयी

है जिसका देश के भुगतान सन्तुलन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(iv)

इस समझौते के अनुसार वैज्ञानिक एवं कृषक ब्राण्ड बीजों का प्रयोग व्यापारिक उद्देश्य

से नहींकर सकेंगे, ऐसी स्थिति में विदेशी महंगे बीजों को किसान ही खरीद सकेंगे। उन्नत

किस्म के बीजों का प्रयोग छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिए कठिन होगा। इससे आर्थिक विषमता

की खाई बढ़ने की प्रबल सम्भावना है।

(v)

पर्यावरण संरक्षण की आड़ में भारत में निर्मित अनेक कृषि पदार्थों का विकसित देशों

द्वारा किया जाने वाला आयात कम होगा

(vi)

यदि पर्यावरण सम्बन्धी विनियमों (Environmental Regulations) को गैट में शामिल कर लिया

जाता है तो इससे भारत के खाद्य विधायन (Food Processing) तथा बागवानी

(IIorticulture) जैसे निर्यात-प्रधान क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारतीय

खाद्य पदार्थों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से स्वीकार नहीं किया जायेगा। उदाहरणार्थ,

अमेरिकी स्वास्थ्य नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेष का स्तर

शून्य होना आवश्यक है, लेकिन भारतीय उत्पादन इस शर्त को पूरा नहीं करते।

(vii)

पौधों की किस्म का संरक्षण 'स्वेई-जेनेरिस' कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। भारत

के किसानों को नये तथा उत्तम किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए काफी धन खर्च करना

पड़ेगा तथा उनकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भरता बढ़ जायेगी।

2. व्यापार से सम्बन्धित विनियोग उपाय (ट्रिप्स) के विपक्ष में तर्क-(i)

WTO के अनुसार भारत विदेशी विनियोग पर कोई नियन्त्रण नहीं लगा सकेगा। इसके फलस्वरूप

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारत में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र

होंगी। इनका घरेलू उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा यह देश की राजनीतिक व्यवस्था

को प्रभावित करेगा। (ii) विदेशी विनियोग को खुली छूट से देश से पूँजी का पलायन होगा

और रुपये के मूल्य में गिरावट आने लगेगी। कुल मिलाकर व्यापार सम्बन्धी विनियोग उपायों

का समझौता राष्ट्रीय सरकारों की निर्णयात्मक शक्ति को कम कर देगा।

3. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (ट्रिप्स) का दुष्प्रभाव- (i)

यह औषधियों, कृषि, पौधे और पशु आदि सम्बन्धी पेटेण्ट प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्र का

विस्तार होगा। विकसित देशों के पास अनुसन्धान और विकास के असीम साधन हैं, इसलिए उन्हें

पेटेण्ट करवाने को अधिक सुविधा होगी।

(ii)

विदेशी विनियोग की छूट. पेटेण्ट के लिए रॉयल्टी आदि के भुगतान से देश में पूँजी का

बहिर्गमन होगा और देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो जायेगा।

(iii)

विकासशील देशों में पेटेण्ट किये हुए कच्चे माल का आयात करना पड़ेगा तथा निर्यात को

आघात पहुंचेगा।

4. सेवाओं के सामान्य समझौते (गैट्स) से हानि-गैट्स

समझौता विकसित देशों के अनुकूल है क्योंकि यह उन्हीं सेवाओं के उदारीकरण पर जोर देता

है जिनका लाभ विकसित देशों को मिलता है। हमारी बैंकिंग, बीमा, यातायात, शिक्षा तथा

होटल आदि व्यवस्थाएँ कम्पनियों को सेवाओं से प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगी। परिणामस्वरूप

धीरे-धीरे इन सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वदेशी संस्थाएँ बन्द हो जाचेंगी और हमारी

आर्थिक स्वतन्त्रता छिन जायेगी।

5. आर्थिक नीतियों के निर्माण में गतिरोध-WTO

के बनने से विकसित देशों की सरकारों को अपनी स्वतन्त्र आर्थिक एवं गैर-आर्थिक नीतियों

के निर्माण में गतिरोध आयेगा क्योंकि उदारीकरण के चलते इन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था

विकसित राष्ट्रों के लिए खोलनी पड़ेगी। सिंगापुर अधिवेशन के निर्णयों ने स्पष्ट कर

दिया है कि WTO एक 'धनिकों का क्लब' है जहाँ दो वर्ष पुराना WTO विकसित देशों द्वारा

विकासशील देशों पर प्रमुख का साधन मात्र था, जैसा कि गैट था।

6. आर्थिक शोषण-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विकासशील राष्ट्रों

में पूँजी विनियोजन की छूट मिलने से इन राष्ट्रों के आर्थिक शोषण में वृद्धि होगी।

गैट समझौते में व्यवस्था है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देशी कम्पनियों के समान हो

माना जाना चाहिए। समझौते के इन प्रावधानों से विकासशील राष्ट्रों को अपने उद्योगों

को संरक्षण प्रदान करने में कठिनाई आयेगी।

7. भारतीय जड़ी-बूटियों का विदेशी कम्पनियों द्वारा पेटेंट (Patent

of Indian Herbs by Foreign Companies)—कुछ विदेशी कम्पनियों ने भारतीय

जड़ी-बूटी सम्पत्ति, खाद्यान्नों, जैसे-हल्दी, नीम, तुलसी, बासमती चावल के पेंटेण्ट

प्राप्त कर लिये हैं। इसी प्रकार से भारतीय जड़ी-बूटी सम्पत्ति एवं खाद्यान्नों का

विदेशी कम्पनियों द्वारा पेटेण्ट लिये जाने का खतरा है। भारत को इन जड़ी-बूटियों तश्या

खाद्यान्नों के प्रयोग पर पेटेंट प्राप्त करने वाली विदेशी कम्पनी को बड़ी रॉयल्टी

देनी पड़ सकती हैं।

8. सेवा क्षेत्र की हानि (Disadvantage to Service Sector)—WTO

के अंतर्गत यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे हमारे सेवा क्षेत्र के व्यापार को हानि

होगी हमारी बैंकिंग, बीमा, यातायात, शिक्षा तथा होटल आदि संस्थाएँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों

की सेवाओं से प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगी। परिणामस्वरूप धीरे धीरे इन सेवाओं के क्षेत्र

में कार्यरत स्वदेशी संस्थाएँ बंद हो जाएँगी और आर्थिक स्वतंत्रता छिन जाएगी।

9. कीमतों पर प्रभाव (Effect on Prices) यदि

सामान्य दिनचर्या की वस्तुओं, जैसे-खाद्यान्नों, दवाइयों आदि का पेटेण्ट हो जाता है,

तब भारत जैसे विकासशील देशों को इन वस्तुओं के प्रयोग पर पेटेण्ट धारकों (Patent

IIolder) को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। इससे कीमतों में वृद्धि होगी। पेटेण्ट सम्बन्धी

समझौतों का भारत के द्वारा उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

10. बेरोजगारी में वृद्धि (Increase in Unemployment)—W.T.O.समझौतों

से विकासशील देशों में आयातित वस्तुओं का स्वतन्त्र प्रवाह हो रहा है तथा उन देशों

में बहुत-सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आ रही हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में पूँजी-प्रधान

तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इससे रोजगार अवसरों में कम वृद्धि होती है। घरेलू उत्पादन

कम हो जाता है कम उत्पादन से रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होते हैं।

11. सामाजिक शोषण (Social Torture) अप्रैल, 1994 में मराकेश

(मोरक्को, अफ्रीका) में अमेरिका ने अनेक सामाजिक प्रश्नों, जैसे-बाल श्रम, मानवीय अधिकार,

बैंधुआ श्रम को रोजगार से जोड़ने की बात पर जोर डाला। विकसित देशों को विकासशील राष्ट्रों

की नीची मजदूरी दरों के कारण विश्व बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता

है। विकासशील देशों की वस्तुएँ सस्ती पड़ती हैं। इसी कारण अमेरिका, जर्मनी, और फ्रांस

जैसे देशों ने भारत के कालोन निर्यात को बाधित करने का प्रयास किया है। आलोचकों का

मत है कि वह सामाजिक कण्डिका हारकिन बिल (IIarkin Bill) की ही एक कड़ी है जो संयुक्त

राज्य अमेरिका के श्रम विभाग पर इस बात के लिए आग्रह करता है कि ऐसी वस्तुओं की हर

वर्ष पहचान की जाए जो बाल श्रम (Child Labour) से बनाई जाती हैं और उन देशों की भी

पहचान की जाए जो इनका निर्माण करते हैं इस बिल के पास हो जाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका

की सरकार ऐसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा देगी। इस तरह भारत द्वारा निर्यात किये

जाने वाले कालीनों, हीरे-जवाहरात, टैक्सटाइल, सिले-सिलाए वस्त्र, चाय आदि के निर्यात

पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा।

12. पर्यावरण मुद्दे (Environmental Issue) विकसित

राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के लिए पर्यावरण सम्बन्धी कुछ कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं।

ये राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों से ऐसी वस्तु के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कर

रहे हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान की

क्षतिपूर्ति की माँग भी ये राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों से कर रहे हैं। आलोचकों का दृष्टिकोण

है कि पिछली दो शताब्दियों में प्रदूषित वातावरण से होने वाले कुल नुकसान का 3/4 नुकसान

विकसित राष्ट्रों ने किया है। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों पर पर्यावरण प्रदूषण

को नियन्त्रित करने के लिए नवीन तकनीकी अपनाये जाने का दबाव डाल रहे हैं। अत: ये राष्ट्र

प्रदूषण का नया तर्क देकर निर्माताओं को बढ़ाकर विकासशील राष्ट्रों के सामने समस्याएँ

पैदा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारतीय स्कर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यन्त

लोकप्रिय होने लगी तो यह दुष्प्रचार किया जाने लगा कि ये स्कटं ज्वलनशील पदार्थ से

बनाये गये हैं। परन्तु ये आरोप मिथ्या सिद्ध हुए तो अमेरिकी नीति-निधारकों को इस पर

लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाना पड़ा। इसी प्रकार जर्मनी ने भारत पर एजोरंगों के प्रयोग

का आरोप लगाया। इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों ने भारतीय टैक्सटाइल नियांत पर डम्पिंग

विरोधी शुल्क लगा दिया जिससे इन देशों में भारतीय टैक्सटाइल की कीमत बढ़ गई। इससे हमारे

निर्यात पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। चूँकि इस क्षेत्र द्वारा कुल नियांत का

लगभग 32 प्रतिशत जुटाया जाता है। संरक्षणवादी नीतियों का टैक्सटाइल उद्योग पर गम्भीर

प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप हमारी कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव

पड़ेगा जो इस क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।

II. भारत व अन्य विकासशील देशों को WTO की सदस्यता से लाभ

(Advantages to India and other Developing Countries by the Membership of WTO)

भारत

को तथा इसी प्रकार के अन्य विकासशील देशों को WTO के सदस्य बनने के लिए मिलने वाले

सम्भावित लाभ निम्नलिखित हैं :

1. निर्यात व्यापार में वृद्धि- WTO का सदस्य बने रहने

से भारत के 152 देशों के साथ बहुपक्षीय समझौते सम्भव हो जायेंगे। इन देशों के साथ द्विपक्षीय

समझौते नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा सीमा शुल्क की दरों में कमी और मण्डियाँ खुलने

से व्यापार में वृद्धि होती है। कृषिगत पदार्थों के निर्यात के बढ़ने के भी नये अवसर

उत्पन्न हुए हैं क्योंकि विदेशों में कृषि पर सब्सिडी कम होगी, साथ ही कृषिगत निर्यातों

पर भी सब्सिडी घटेगी जिससे भारतीय माल के बिकने की सम्भावनाएँ बढ़ेगी।

2. वस्त्र एवं सिले-सिलाये कपड़े के निर्यात में वृद्धि-वस्त्रों

एवं सिले सिलाये कपड़ों के बहुतन्त्रीय समझौते के अन्तर्गत 1974 से कपड़ों के व्यापार

पर जो कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू थे, वे 2005 तक समाप्त कर दिए गए हैं। कोटा निर्धारण

प्रक्रिया समाप्त हो जाने से भारत को अपने वस्त्रों एवं सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात

में वृद्धि करने में मदद मिली है।

3. सेवा क्षेत्र को लाभ-WTO प्रस्ताव के अन्तर्गत सेवा

क्षेत्र के व्यापार को शामिल कर लेने से भारत जैसे विकासशील देशों को लाभ प्राप्त होगा।

इस प्रस्ताव के अनुसार विकसित देश विकासशील राष्ट्रों में अनेक व्यापारिक एवं सेवा

के प्रतिष्ठानों, जैसे-बैंक, यातायात, होटल आदि खोलेंगे। इसके बदले में विकसित राष्ट्र

भारत को अपनी वस्तुएँ बेचने के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध करायेंगे।

4. कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि-विकसित

देशों द्वारा कृषि पर ही दी जा रही सरकारी सहायता में कमी से विश्व की मंडियों में

भारतीय खाद्यान्नों की माँग बढ़ेगी। इससे भारत को कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ाने

का अवसर प्राप्त होगा। WTO ने सीमा शुल्क और आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों में कमी करने

की सिफारिश की है। इसके फलस्वरूप भारत का कृषि निर्यात काफी प्रोत्साहित होगा।

5. श्रेष्ठ तकनीक व उन्नत किस्म के उत्पादों का अन्तर्ग्रवाह-विदेशी

व्यापार के बढ़ने से बेहतर तकनीक का अन्तर्ग्रवाह होता है और देश में श्रेष्ठ किस्म

के उत्पादों की उपलब्धता होती है। इससे जनसामान्य के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा

औद्योगिक विकास में प्रगति होती है

6. अनुसंधान प्रोत्साहन-शोध कार्य करने पर यदि शोधकर्ता

कोई नया उत्पादन ढूँढ़ता है, तो वह इस नए उत्पाद के पेटेन्ट का पंजीकरण करवा सकता है।

पेटेन्ट पर वह शोधकर्ता रॉयल्टी के रूप में बहुत आय अर्जित कर सकता है। इस प्रकार पेटेण्ट

प्रणाली से अनुसंधान को प्रोत्साहन निलता है।

7. प्रति-राशिपातन से लाभ-गैट समझौते में व्यवस्था की

गयी है कि यदि राशिपातन आयात, आयातकर्ता देश के घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाता है तो

अनुबन्धित सदस्यों को अधिकार है कि वे राशिपातन-विरोधी उपायों को अपनायें। भारत में

कई देशों द्वारा अपने उत्पादों का राशिपातन किया जाता है। इन नियमों से यहाँ की सरकार

को राशिपातन के खिलाफ नियम बनाने में मदद मिलेगी।

8. स्वेई-जेनेरिस व्यवस्था से लाभ-पौध प्रजनकों के खिलाफ

के अधिकारों की व्यवस्था के माध्यम से किसानों को ज्यादा सुधरे हुए और परिष्कृत बीज

बाजार में मिल सकेंगे और इससे भारत के कृषि अनुसन्धान संस्थानों को ही ज्यादा लाभ मिलेंगे।

'स्वेई-जेनेरिस' व्यवस्था से क्षेत्र में अनुसन्धान और विकास निवेश बढ़ेगा और अधिक

उपज देने वाली बेहतर किस्मों का विकास होगा।

9. अन्य व्यवस्था से लाभ-(i) विदेशी मुद्रा भण्डारों

में वृद्धि-भारत के निर्यातों एवं विशेषज्ञों की सेवाओं के निर्यात से होने वाली वृद्धि

से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी तथा देश में एक मजबूत विदेशी मुद्रा-कोष बनेगा।

(ii)

विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता-गैट समझौते से उदारीकरण को जो बल मिलेगा, उससे देश में

विदेशी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जायेगी। देश के नागरिकों को अनेक वस्तुएँ सस्ते दामों

पर उपलब्ध होने लगेंगी।

(iii)

विदेशी निवेश में वृद्धि-समझौते में विदेशी निवेश कम्पनियों को घरेलू कम्पनियों के

बराबर रखे जाने की व्यवस्था है। इससे देश में विदेशी निवेश बढ़ेंगे।

(iv)

रोजगार वृद्धि–भारत के व्यापार वृद्धि के कारण 7 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार

सृजन की सम्भावना है। निर्यात बढ़ने से रोजगार व आमदनी बढ़ना भी स्वाभाविक है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपयुक्त

आशंकाएँ वर्तमान की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं कि WTO के अच्छे परिणाम हमारे सामने नहीं

आ रहे हैं जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट हो जायेगा :

1.

भारतीय कृषि तथा उद्योग पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा

है। भारत की टैक्सटाइल वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं, चाय, कॉफी तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात

पर विकसित देशों द्वारा किसी न किसी प्रकार की बाधाएँ खड़ी की जा रही हैं। विकासशील

देशों में कम मजदूरी लागत (Low Wage Cost) पर बनी नीची लागत वाली वस्तुओं को पर्यावरण

संरक्षण के नाम पर विदेशी बाजारों में पहुँचने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

2.

विकसित देशों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली गैर-व्यापारिक बाधाओं का भारत सहित अन्य

विकासशील देशों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विकासशील देर्शो की सरकारें तथा कम्पनियाँ

पर्यावरण मानक (Environmental Standards) हेतु लिये जाने वाले प्रमाण-पत्र

ISO-14000 को गम्भीरता से ले रही हैं।

3.

सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में, 1980 के दशक की तुलना में कोई विशेष उन्नति नहीं

हुई है।

4.

कृषि विकास की दर बढ़ने के बजाय घटी है।

5.

विदेश व्यापार का घाटा घटने के बजाय अत्यधिक तेजी से बढ़ा है।

6.

सरकारी व्यय और ऋण में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

7.

कृषकों और गैर-कृषकों के बीच आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ी है।

8.

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-निर्वाह करने वालों की संख्या में कमी के बजाय वृद्धि हुई

है।

संक्षेप

में कहा जा सकता है कि विश्व व्यापार समझौता राष्ट्रीय अर्थतन्त्र को सुधारने में पूरी

तरह विफल रहा है। सुधार के निर्णय, वे चाहे किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के हों, सफल

तभी होते हैं जब वे अपने विवेक से लिये जाते हैं। हमारे तथाकथित सुधार वे हैं जो विदेशी

शक्तियों ने हमारे ऊपर 'विश्व व्यापार समझौते' के नाम पर थोप दिये हैं। उनको रुचि केवल

इसमें है कि उनके पूँजी और उत्पादों के लिए भारत के द्वार खुल जायें। उन्हें इसमें

कोई रुचि नहीं है कि देश में जनसाधारण की दशा सुधरे, कृषि विकास गतिशील हो और पूरी

अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस आधार बन सके।

निराशाजनक

परिणामों का मूल कारण यह है कि हमारी प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति अत्यन्त कम है। अमेरिका

जैसे आधुनिक जानकारियों और नवीनतम यन्त्रों से सुसज्जित देशों का मुकाबला ऐसे देश नहीं

कर सकते जिनमें आधे निरक्षर हों तथा जो अभी भी पुराने यन्त्रों पर निर्भर हों। यह बात

न केवल औद्योगिक क्षेत्र के लिए लागू है बल्कि कृषि क्षेत्र पर भी लागू होती है।

समझौता

वही सार्थक होता है जो लगभग बराबर शक्ति वालों के बीच होता है। वस्तुत: अति सम्पन्न

और अति विपन्न के बीच न तो कोई न्यायसंगत सगझौता साभव है और न ही उस पर आल किया जा

सकता है। भारत का कुल निर्यात भो विश्व के निर्यात का केवल 0.6 प्रतिशत है। सोचने की

बात यह है कि जिस देश की पूरे विश्व की आय में और विश्व व्यापार में योगदान क्रमश:

1.2 और 0.6 प्रतिशत ही हो, उसकी बात कौन सुनेगा?

WTO के प्रति भारत की वचनबद्धताओं की पूर्ति (FULFILMENT OF

INDIA'S COMMITMENT TO WTO)

WTO

के प्रति भारत को वचनबद्धताओं को पूर्ति का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत

कर सकते हैं:

1. परिमाणात्मक प्रतिबन्धों की समाप्ति (Elimination of

Quantitative Restrictions) WTO को शर्तों को पूरा करने के लिए भारत

सरकार ने लगभग सभी उत्पादों के आयात से परिमाणात्मक प्रतिबन्ध हटा दिया है। इनमें अधिकांश

उपभोक्ता उत्पाद हैं।

2. पेटेण्ट अधिनियम में संशोधन (Amendment In PatentAct) विश्व

व्यापार संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने पेटेण्ट

अधिनियम में संशोधन हेतु एक अह यादेश 26 दिसम्बर, 2004 को जारी किया था। इससे बहु-विवादित

रहो उत्पाद पेटेण्ट (Product. Patent) व्यवस्था 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी हो गई है।

3. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन (Copyright,

Trademarks and Indus- trial Design)-WTO समझौतों के पालन हेतु भारत

ने कॉपीराइट एक्ट, 1957 का तथा ट्रेड व मर्केन्डाइज मार्क एक्ट, 1958 (Trude and

Mer:hundise Murks Act, 1958) का संशोधन 1999 में किया गया है। औद्योगिक डिजाइनों को

संरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया गया है।

4. सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on

Trade in Services)-GATS के अंतर्गत भारत सरकार ने विदेशी सेवा प्रदान

करने वाले उपक्रमों को भारत में सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दे दी है।

5. स्वेई-जेनेरिस प्रणाली (Sui-Generis System)-WTO

के अनुसार प्रत्येक देश पर कृषि प्लांट्स की प्रजातियों के सम्बन्ध में स्वेई-जेनेरिस

(Sui-Generis) संरक्षण प्रदान करने का दायित्व है। भारत सरकार ने स्वेई-जेनेरिस प्रणाली

को लागू करने का निर्णय लिया है। कृषि मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में एक कानून संसद

में पेश किया गया है।

6. व्यापार सम्बन्धी विनियोग उपाय (Trade Related Investment

Measures) WTO के ट्रिम्स (TRIMS) के प्रावधानों को लागू करते हुए

भारत सरकार ने बहुत-से क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी समता भागीदारी को अनुमति दी

है। ये क्षेत्र हैं, विज्ञापन, तेल शोधक, हवाई अड्डे, बन्दरगाह, शहरों का विकास, दवाइयाँ,

चाय, ऊर्जा, कोयला-प्रोसेसिंग प्लांट आदि फलतः विदेशी पूंजी के अन्तप्रवाह को प्रोत्साहन

मिला है।

7. भौगोलिक निर्देशन (Geographical Indication)-भौगोलिक

निर्देशन से आशय यह है कि उत्पाद के निर्माण स्थान के सम्बन्ध में सही जानकारी दे।

कारण यह है कि कुछ घरेलू निर्माता अपने उत्पाद पर Made in Japan, Made in China लिखकर

उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। अत: WTO ने सदस्य देशों को निर्देशित किया है कि वे

अपने अपने देश में भौगोलिक निर्देशन से सम्बन्धित आवश्यक कानून बनाए ताकि उत्पाद पर

गलत भौगोलिक स्थान लिखने की कुप्रथा को समाप्त किया जा सके। भारत ने दिसम्बर, 1999

में भौगोलिक निर्देशन से सम्बन्धित कानून बना लिए हैं।

WTO के मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन (MINISTERIAL CONFERENCE OF WTO)

मन्त्रिस्तरीय

सम्मेलन WTO की नीतियों के निर्धारण हेतु सर्वोच्च शक्तिशाली मंच है। अब तक सात मंत्रिस्तरीय

सम्मेलन हो चुके हैं, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conferences of WTO)

WTO का सातवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन

विश्व

व्यापार संगठन WTO का सातवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 2009 को

जेनेवा में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री

आनन्द शर्मा ने किया।

इस

सम्मेलन में विचार विमर्श का सामान्य विषय विश्व व्यापार संगठन, बहुपक्षीय व्यापार

प्रणाली और विद्यमान वैश्विक आर्थिक वातावरण (The WTO the Multilateral Trading

System and the Current Global Economic Environment) था।

WTO

का आठवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन–विश्व व्यापार संगठन का आठवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन

15-17 दिसम्बर, 2011 को विश्व व्यापार संगठन एवं बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का महत्व

(Importance of the Multilateral Trading System and the WTO) विषय पर सामान्य विचार

विमर्श के साथ सम्पन हुआ।

इस

अवसर पर समानान्तर सत्रों में 'च्यापार एवं विकास' तथा 'दोहा विकास एजेण्डा' पर भी

मन्त्रियों ने पहले से तैयार किए गए विवरण ही रखे।

इस

सम्मेलन में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, ई कॉमर्स, छोटी अर्थव्यवस्थाओं, सबसे कम विकसित

देशों को सदस्यता प्रदान करने व्यापार नीतियों की पुनरीशा जैसे विषयों पर चर्चा तथा

निर्णय लिए गए।

WTO

का नौवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन—विश्व व्यापार संगठन (WTO) का नौवाँ मन्त्रिस्तरीय

सम्मेलन इण्डोनेशिया में बाली में 3-7 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न हुआ।

इस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित रही हैं :

(i)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसलों वाले बाली घोषणा

पत्र' को सर्वसम्मति से मंजूरी इस सम्मेलन में प्रदान की गई।

(ii)

खाद्य सुरक्षा व व्यापार सरलीकरण के समझौतों से युक्त इस पैकेंज मैं मुख्य खाद्य फसलों

पर सब्सिडी पर सहमति भी शामिल है।

(iii)

व्यापार सरलीकरण का केन्द्र बिन्दु सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाते

हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करना है। कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णव

भी इस सम्मेलन में लिए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार, निवेश, सब्सिडी व बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण जैसे जटिल मुद्दों पर

विचार-विमर्श व इन मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने वाला यह सामेलन इस बार ऐतिहासिक रहा।

विश्व व्यापार संगठन का 10वाँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन नैरोबी में सम्पन्न

162

सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 10 वां - मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (MC 10) कीनिया

की राजधानी नैरोबी में 15-18 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन मूलत:

15-18 दिसम्बर के लिए प्रस्तावित था। किन्तु वार्ता लम्बी चलने के कारण यह एक दिन बाद

तक चला। सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्त्व केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री निर्मला

सीताराम ने किया।

इस

बैठक में नैरोबी पैकेज (Nairobi Package) को अपनाया गया जिसमें कृषि, कपास तथा सबसे

गरीब देश के लिए कुल मिलाकर छ: मुख्य समझौते किए गए। इन छ: समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित

हैं :

I. कृषि (Agriculture)

1. विकासशील देशों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था (Special

Salcguard Mechanism (SSM) for Developing Countries)-अपने

किसानों को आयात वृद्धि से जनित खतरों से बचाने के लिए विकासशील देशों को विशेष सुरक्षा

व्यवस्था का सहारा छूट (Subsidy) होगी तथा इस मुद्दे पर चर्चा या बातचीत कमेटी की खास

बैठकों में की जाएगी।

2. खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भण्डार बनाए रखने की अनुमति

(Public Stock- holding for Food Security Purpose)-WTO

के सदस्य देश खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडार बनाए रखने के मुद्दे पर कोई स्थाय

निर्णय प्राप्त करने के लिए आपसी बातचीत द्वारा भरसक प्रयास करते रहेंगे। इस उद्देश्य

के लिए CASS के तत्वाधान में त्वरित समयावधि (Accelerated time frame) के दायरे में

विशेष बैठकों का प्रबन्ध किया जाएगा जो दोहा विकास कार्यवाली से अलग होगी।

3. निर्यात प्रतिस्पर्धा (Export Competition)-विकासशील

देशों के निर्यात सहायता समाप्त करने के लिए 2018 तक का समय दिया गया हैं। इस सन्दर्भ

में यह भी व्यवस्था की गई है कि विकासशील देश कुछ प्रकार की निर्यात सहायता और पाँच

वर्ष तक (अर्थात् 2023 तक) जारी रख सकते हैं। सबसे गरीब देश तथा खाद्य आयातों पर निर्भर

देश निर्यात सहायता को वर्ष 2030 तक जारी रख सकते हैं।

II.कपास (Cotton)

1

जनवरी, 2016 से विकसित देश तथा वे विकासशील देश जो ऐसी व्यवस्था कर पाने में समर्थ

हैं। सबसे गरीब देशों द्वारा उत्पादित कपास व कपास से सम्बन्धित उत्पादों को बिना शुल्क

के तथा बिना कोटा (Quota) के आयात करेंगे। ( अर्थात् सबसे गरीब देशों के पास व कपास

सम्बद्ध उत्पादों को बिना रुकावट के विकसित देशों के बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति

मिल जाएगी।

WTO के विभिन्न मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण (INDIA'S STAND ON

VARIOUS ISSUES OF WTO)

WTO

की समझौता वार्ताओं में विभिन्न मुद्दों पर भारत की अपेक्षाएँ निम्नलिखित रूप में दर्शायो

गई है:

I. कृषि (Agriculture)

1.

विकासशील देशों के लिए आबद्ध दरों (Bound Rates) पर सनग्न प्रशुल्क कटौतियाँ

(Overall Tariff Reductions)30 प्रतिशत से अधिक न हों।

2.

विकासशील देशों को इस बात की छूट हो कि वे खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा तथा ग्रामीण

विकास की आवश्यकताओं की तीन मूल व स्वीकृत कसौटियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त

मात्रा में विशिष्ट उत्पादों (Special Products) को स्वयं निर्धारित व नामित

(Designate) कर सकें।

3.

विश्व स्तर पर कृषि कीमतों में गिरावट तथा आयातों में अकस्मात् वृद्धि जैसे खतरों का

सामना करने के लिए एक प्रभावी विशेष सुरक्षा व्यवस्था (Special Safeguard

Mechanism) की जाए जो विद्यमान व्यवस्था (जो अभी तक मुख्यतया विकसित देशों तक ही सीमित

है) से अधिक कारगर व लचीली हो। G-33 के देशों तथा भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि

SSM में से किसी वस्तु (खासतौर पर 'विशिष्ट उत्पादों') को समय-पूर्व हटाया जाना न्यायोचित

नहीं है और इसे स्वीकार किया जा सकता।

4.

अमेरिका द्वारा व्यापार विरूपित करने वाले घरेलू समर्थन में 70 से 75 प्रतिशत तक तथा

यूरोपीय यूनियन के देशों द्वारा 75-80 प्रतिशत तक की व्यापक एवं प्रभावी कटौती की जाए

तथा समग्र समर्थन माप (Aggregate Measure of Support) तथा नए 'ब्ल्यू बॉक्स' में उत्पादन-विशिष्ट

सीमाओं के मुद्दे का निपटान किया जाए।

II. गैर-कृषि वस्तुओं के लिए बाजार (Market For Non-agriculture

Goods)

1.

स्विस फॉर्मूले में ऐसे गुणांकों का चुनाव जो विकासशील देशों को आबद्ध दरों से प्रतिशत

केक्षरूप में कम अनुबंध करने की अनुमति दें (अर्थात् विकसित देशों की प्रतिबद्धता को

स्वीकार किया जाए) । अध्यक्ष ने तौर-तरीकों के मसौदे । Draft. modalities) में विकासशील

देशों के लिए 19-23 प्रतिशत तथा विकसित देशों के लिए 8-9 प्रतिशत गुणांकों का जो सुझाव

दिया है, वह इस कसौटी पर ठीक नहीं है।

2.

जो दरें आबद्ध नहीं हैं (Unbound tariff lines) उन्हें बढ़ाने की अनुमति दी जाए।

3.

विकासशील देशों की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त व उपचुम्त लचीलापन रखा

जाए।

III. सेवाएँ (Services)

1.

व्यक्तियों की आवाजाही से सम्बन्धित मोड-4 ( Mode-4) के अधीन विकसित देश इस प्रकार

की व्यवस्था करें कि भारत के स्वतन्त्र व्यवसायी (Independent Professionals) तथा ठेके

पर सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले (Contractual service suppliers) के लिए इन देशों में

जाकर काम करने के और द्वार खुलें।

2.

मोड-4 में घरेलू नियन्त्रणों के सम्बन्ध में ऐसे नियमों को बनाया जाए जिसमें विशेषता

तथा लाइसेंसिंग अनिवार्यताओं के बारे में स्पष्टीकरण हो।

IV. नियम (Rules) )

1.

जमाखोरी-रोधी (Anti-dumping) नियमों को और मजबूत बनाया जाए।

2.

आर्थिक सहायता तथा प्रतिकारी उपायों (Countervailing measures) के समझौतों का और विस्तार

करने पर रोक लगाई जाए तथा विकासशील देशों को उपलब्ध लोचशीलता के विरुद्ध किये जा रहे

प्रयासों को रोका जाए।

3.

मत्स्य उद्योग सम्बन्धी सहायताओं के बारे में निर्णय लेते समय प्रभावी विशिष्ट एवं

विभेदक (Special & Differential) कदम उठाने की व्यवस्था की जाए ताकि मत्स्य

(Fisheries) पर अपनी आजीविका एवं रोजगार के लिए निर्भर छोटे-छोटे मछुआरों के हितों

की रक्षा की सके तथा नीति- निर्धारण की स्वतन्त्रता बनी रहे।

V. बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित व्यापार के पहलू (ट्रिप्स)

1.

पेटेन्ट आवेदनों के लिए विशिष्ट समापन मानदण्ड को शामिल करते हुए जैव-विविधता सम्बन्धी

समझौते तथा करार और ट्रिप्स के बीच स्पष्ट सम्पर्क स्थापित करना।

2. शराब और मदिरा के अलावा भौगोलिक संकेतक (जीआई) हेतु संरक्षण बढ़ाना।