बीसवीं

शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड जे.एम. कीन्स ने अपनी पुस्तक 'The General

Theory

of Employment Interest and Money' (रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धान,

1936) में रोजगार के आधुनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। लॉर्ड

कीन्स के अनुसार, एक पूँजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति

सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में, हर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पायी जा सकती

है।

कीन्स

के सिद्धान्त का जन्म 1931-1935 की विश्वव्यापी मन्दी' के कारण हुआ, जबकि

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आशा के विरुद्ध लाखों की संख्या में श्रमिक रोजगार

प्राप्त करने के लिए भटक रहे थे लेकिन उनको 'रिक्त स्थान नहीं है' (No Vacancy) के

बोर्ड देखने को मिलते थे। ब्याज की दर निम्नतम स्तर पर पहुँच गई थी लेकिन विनियोग

की मात्रा नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे समय में कीन्स ने अपनी पुस्तक 'सामान्य

सिद्धान्त' (General Theory) का प्रतिपादन कर उन घटकों का विश्लेषण

किया जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार व उत्पादन स्तर को

प्रभावित करते हैं। कीन्स का विश्लेषण एक अल्पकालीन विश्लेषण है।

कीन्स के सिद्धान्त की व्याख्या

(EXPLANATION OF KEYNESIAN THEORY)

रोजगार

का प्रारम्भिक बिन्दु : प्रभावपूर्ण माँग (Starting Point of Employment :

Effective Demand)–लार्ड कीन्स के रोजगार सिद्धान्त के अनुसार पूँजीवादी

अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय

रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधन;

जैसे—पूँजी, तकनीक आदि स्थिर रहते हैं। रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर

करता है। प्रभावपूर्ण माँग (Effective Demand) कुल माँग के उस स्तर को कहते

हैं जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है।

प्रभावपूर्ण

माँग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में माँग के उस स्तर से है जिसके लिए पूर्ति उपलब्ध

है और जिसके कारण उत्पादक उत्पादन को और बढ़ाने के लिए तत्पर नहीं हैं अर्थात् यदि

उत्पादन को और बढ़ाना होगा तो अर्थव्यवस्था में माँग के स्तर में और वृद्धि करनी

पड़ेगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए, किसी देश के एक लाख लोगों को रोजगार पर लगाने

से यदि एक निश्चित समय में कुल पूर्ति कीमत 200 करोड़ रु. है तथा समय की उस अवधि

में कुल माँग कीमत भी 200 करोड़ रु. है तो उस स्थिति में कुल माँग कीमत कुल पूर्ति

कीमत के बराबर होगी। अतएव 200 करोड़ रु. की कुल माँग कीमत को प्रभावपूर्ण माँग कहा

जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रभावपूर्ण माँग कुल माँग के उस स्तर को कहते हैं

जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, प्रभावपूर्ण माँग कुल

माँग वक्र पर स्थित वह विन्दु है जहाँ कुल पूर्ति वक्र इसे काटता है।

(1) प्रभावपूर्ण

माँग कुल उत्पादन की माँग को सूचित करता है (EffectiveDemandisRepresentative of

Aggregate Production) - चूँकि प्रभावपूर्ण माँग अर्थव्यवस्था में माँग

के उस स्तर को व्यक्त करती है जिसकी पूर्ति उपलब्ध है (जैसा

उपर्युक्त उदाहरण में 200 करोड़ रु. है) इसलिए प्रभावपूर्ण माँग समाज में होने

वाले कुछ उत्पादन या राष्ट्रीय उत्पादन की कीमत को भी सूचित करती है अर्थात्

प्रभावपूर्ण

माँग = राष्ट्रीय उत्पादन या कुल उत्पादन का मूल्य (Effective Demand

= National Production or Value of Aggregate Output)

(2) प्रभावपूर्ण

माँग राष्ट्रीय आय के बराबर होती है (Effective Demand is equal to National

Income) इसका

कारण यह है कि राष्ट्रीय उत्पादन का कुल मूल्य और उद्योगपतियों द्वारा माल की बिक्री

से प्राप्त होने वाली आय में कोई अन्तर नहीं होता। इसलिए

प्रभावपूर्ण माँग कुल उत्पादन के साथ-साथ राष्ट्रीय आय के बराबर भी होती है। अतः

प्रभावपूर्ण माँग को राष्ट्रीय आय या उत्पादन के साधनों की कुल आय (मजदूरी + किराया

+ ब्याज + लाभ) के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है अर्थात्

प्रभावपूर्ण

माँग = राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य = राष्ट्रीय आय (Effective Demand

= Value of National Output = National Income)

(3) प्रभावपूर्ण

माँग अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में प्रदर्शित की जाती है (Effective Demand

reflects the Total Expenditure of Economy)-उत्पादन के साधनों को जो आय

प्राप्त होती है, उसे अर्थव्यवस्था में उत्पन्न वस्तुओं व सेवाओं

को खरीदने में व्यय करते हैं। इसलिए प्रभावपूर्ण माँग एक तरफ तो उपभोग की वस्तुओं

पर किये गये राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है। दूसरी तरफ, यह विनियोग की वस्तुओं

पर किये गये राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है अर्थात्

प्रभावपूर्ण

माँग = राष्ट्रीय व्यय (National Expenditure) अर्थात् वह व्यय जो उपभोग की

वस्तुओं और विनियोग की वस्तुओं पर किया जाता है अर्थात् उपयोग + विनियोग = C+ I इस

प्रकार,

प्रभावपूर्ण माँग = राष्ट्रीय

उत्पादन = राष्ट्रीय आय = राष्ट्रीय व्यय (C + I)

ED = NP = NI = NE

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि

1. राष्ट्रीय आय (Y) रोजगार

के स्तर (N) पर निर्भर करती है अर्थान् Y= f (N)

2. रोजगार का स्तर (N) प्रभावपूर्ण

माँग (ED) पर निर्भर करता है अर्थात् N = f(ED)

3. प्रभावपूर्ण माँग (ED) कुल

माँग कीमत (AD) तथा कुल पूर्ति कीमत (AS) पर निर्भर करती है अर्थात् ED = (AD =

AS)

4. प्रभावपूर्ण माँग बढ़ने

से रोजगार, उत्पादन व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

5. प्रभावपूर्ण माँग घटने से

रोजगार, उत्पादन व आय में कमी होती है।

6. प्रभावपूर्ण माँग उपभोग

की वस्तुओं और विनियोग की वस्तुओं पर किये गये खर्च की मात्रा के बराबर होती है।

7. अत: हम कह सकते हैं कि रोजगार

उपभोग खर्च की मात्रा और विनियेग खर्च की मात्रा पर निर्भर करता

है।

8. यदि उपभोग स्थिर रहता है

और विनियोग में वृद्धि होती है तो रोजगार भी बढ़ता है।

9.इसके विपरीत, यदि विनियोग

स्थिर रहता है और उपभोग में वृद्धि होती है तो भी रोजगार बढ़ता है।

प्रभावपूर्ण माँग के निर्धारक तत्व

(DETERMINANTS OF EFFECTIVE DEMAND)

मार्शल

के अनुसार कीमत माँग तथा पूर्ति की बाजार की शक्तियाँ निर्धारित होती हैं, जबकि

कौन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण माँग कुल माँग तथा कुल पूर्ति की परस्पर समानता

द्वारा निर्धारित होती है। अत: कीन्स के रोजगार सिद्धान्त के दो निधारक तत्व

निम्नलिखित है

(i) कुल माँग क्रिया या फलन

(Aggregate Demand Function) एवं (ii) कुल पूर्ति क्रिया या फलन (Aggregate Supply

Function)|

(1) कुल माँग

क्रिया या फलन (Aggregate Demand Function)-एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं

और सेवाओं की सम्पूर्ण माँग को ही कुल माँग या प्रभावपूर्ण माँग

कहते है। वस्तुओं या सेवाओं की कुल माँग दो कारणों से की जाती है—(अ)उपभोग के लिए

एवं (ब)विनियोग के लिए।

उपभोग

के लिए माँग निजी गृहस्थों द्वारा और सरकार द्वारा की जाती है। निजी गृहस्थों

द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग को निजी उपभोग कहते हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा

सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति हेतु अनेक वस्तुओं और सेवाओं; जैसे—सीमेण्ट, लोहा,

बैंकिग, यातायात, मनोरंजन आदि की माँग की जाती है जिसे सार्वजनिक उपभोग (Public

Consumption) कहते हैं। निजी एवं सार्वजिनक उपभोग को मिलाकर ही वस्तुओं एवं सेवाओं

की उपभोग माँग का निर्माण होता है।

कुल

माँग का दूसरा महत्वपूर्ण अंग विनियोग की माँग अर्थात् पूँजीगत वस्तुओं की माँग

है। विनियोग की मांग भी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के द्वारा की जाती है।

निजी एवं सार्वजनिक विनियोग को मिलाकर अर्थव्यवस्था की कुल विनियोग के लिए माँग

प्राप्त होती है।

इस

प्रकार अर्थव्यवस्था की कुल उपभोग माँग (C) तथा विनियोग (1) का योग ही कुल माँग या

सामूहिक माँग कहलाती है अर्थात् कुल माँग = उपभोग माँग (C) + विनियोग माँग (I)

जब

गृहस्था व सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की माँग की जाती है तो वे इन पर मुद्रा

व्यय करते हैं। अत: दूसरे रूप में कुल माँग को कुल व्यय के रूप में भी व्यक्त किया

जा सकता है अर्थात् कुल माँग = कुल व्यय = उपभोग व्यय + विनियोग व्यय

इसका

अभिप्राय यह है कि कुल उपभोग तथा कुल विनियोग में वृद्धि अथवा कमी करके कुल माँग में

भी वृद्धि या कमी की जा सकती है।

कुल

माँग को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी आँका जा सकता है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का

व्यय ही दूसरे व्यक्ति की आय बन जाती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक

अर्थव्यवस्था का कुल व्यय अर्थव्यवस्था की कुल आय को व्यक्त करता है अर्थात् कुल

व्यय से उन फर्मों को आय प्राप्त होती है जो कि वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करती

हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के कुल व्यय को फर्मों की आव के रूप में भी प्रकट

किया जा सकता है।

उपर्युक्त

आधार पर कुल माँग अथवा कुल व्यय सभी फर्मों की प्राप्तियों की वह राशि है जो वे अपने

उत्पाद को, जोकि उन्होंने निर्दिष्ट श्रमिकों की सहायता से उत्पन्न किया है, बेचकर

प्राप्त करने की आशा करते हैं। यदि फर्मे अधिक आय प्राप्त करने की आशा करती हैं तो

निश्चित रूप से उन्हें अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करके उत्पादन में वृद्धि

करनी होगी। इस प्रकार रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से

प्रत्याशित मौद्रिक आय की अनुसूची को कुल माँग फलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में,

कुल माँग अथवा कुल व्यय अथवा कुल आय रोजगार के स्तर के अनुरूप घटती-बढ़ती है।

कुल माँग अनुसूची (Aggregate Demand Schedule)-अब

हम उदाहरण के लिए रोजगार के विभिन्न स्तरों तथा उन पर उत्पाद की बिक्री से प्राप्त

आय की एक अनुसूची तैयार करेंगे जिसे कुल माँग अनुसूची अथवा कुल माँग फलन कहते हैं

जैसा आगे सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी

1–कुल माँग अनुसूची

|

रोजगार का स्तर (N) (Level of

Employment) (करोड़ व्यक्तियों में) |

प्रत्याशित बिक्री आय या कुल माँग

(AD) (Expected Sale

Proceed or Aggregate Demand) (करोड़ रु.में) |

|

0 |

30 |

|

1 |

50 |

|

2 |

60 |

|

3 |

70 |

|

4 |

80 |

|

5 |

90 |

|

6 |

95 |

उपर्युक्त अनुसूची से स्पष्ट है कि :

(i) जब रोजगार की मात्रा शून्य

है तो भी कुल माँग 30 करोड़ रु. है। इसका अभिप्राय यह है कि बेरोजगार श्रमिकों को भी अपने उपभोग पर कम से कम 30 करोड़ रु. खर्च करने की

सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात् जैसे-जैसे

रोजगार की मात्रा बढ़ायी जाती है, वैसे-वैसे कुल प्रत्याशित बिक्री आय भी बढ़ती जाती है। अन्य शब्दों में, रोजगार की मात्रा (N) और प्रत्याशित बिक्री

आय या कुल माँग कीमत (AD) में सीधा सम्बन्ध है अर्थात् कुल माँग रोजगार स्तर का

फलन होता है अर्थात् AD = f (N)

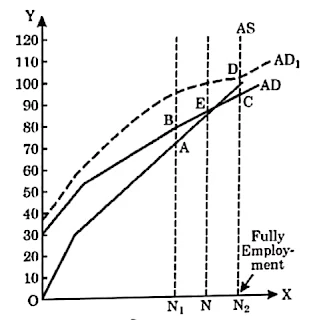

कुल माँग वक्र (Aggregate Demand Curve)-कुल माँग अनुसूची को जब वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कुल माँग वक्र कहते हैं।

चित्र

1 में AD रेखा कुल माँग रेखा है जो 0 से आरम्भ न होकर उसके ऊपर से आरम्भ हो रही है

जिससे यह सिद्ध होता है कि रोजगार का स्तर शून्य होने पर भी उपभोग पर व्यय किया

जाता है।

(iii) कुल माँग रेखा का ढलान

नीचे से ऊपर ओर दायीं ओर उठता हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि

रोजगार बढ़ने के साथ-साथ कुल माँग अर्थात् प्रत्याशित बिक्री आय भी बढ़ रही है।

संक्षेप

में,

(i) अर्थव्यवस्था में किये

गये कुल उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के योग को ही कुल माँग कहते

हैं।

(ii) एक व्यक्ति का व्यय दूसरे

व्यक्ति की आय होती है अत: एक अर्थव्यवस्था का कुल व्यय

अर्थव्यवस्था की कुल आय को व्यक्त करता है अर्थात् कुल व्यय उन फर्मों को आय

प्राप्त होती है जो कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं।

(iii) अतः कुल माँग वह प्रत्याशित

बिक्री से प्राप्त आय है जो फर्म निर्दिष्ट श्रमिकों द्वारा

उत्पादित वस्तु के विक्रय से प्राप्त होने की आशा करती है।

(iv) रोजगार के विभिन्न स्तरों

पर उत्पादन की बिक्री से प्राप्त सम्भावित आय की अनुसूची को माँग

अनुसूची रोजगार या माँग फलन कहते हैं।

(v) जैसे-जैसे रोजगार की मात्रा

बढ़ायी जाती है, वैसे-वैसे प्रत्याशित बिक्री आय की राशि भी बढ़ती जाती है अर्थात्

AD = f (N)

(ii) कुल पूर्ति

क्रिया या फलन (Aggregate Supply Function) - अब हम प्रभावपूर्ण माँग के

दूसरे निर्धारक कुल पूर्ति क्रया या फलन के सम्बन्ध में विचार

करेंगे। एक अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं की

कुल मात्रा को ही कुल पूर्ति कहते हैं। हम जानते है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित

अन्तिम वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अत: यदि

अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग अथवा विनियोग के लिए

उपलब्ध कराया जाये तो राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय के समान होगा। अत: कुल

पूर्ति = राष्ट्रीय उत्पाद = राष्ट्रीय आय।

विभिन्न

साधनों को प्राप्त होने वाली आय फर्मों के द्वारा एक निर्दिष्ट रोजगार के स्तर पर

उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की लागत के बरावर होती है। फर्मे उसी अवस्था में रोजगार

के इस स्तर को बनाये रख सकती हैं जबकि उन्हें वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री से उतनी

आय अवश्य प्राप्त हो जाये जिससे कि वे उत्पादन के साधनों को भुगतान कर सकें। दूसरे

शब्दों में, फर्मों को रोजगार एवं उत्पादन का वर्तमान स्तर बनाये रखने के लिए

उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से न्यूनतम आय अवश्य प्राप्त होनी चाहिए।

अतः फर्मों को निर्दिष्ट उत्पादन और रोजगार के स्तर को अपनाने के लिए जो न्यूनतम

बिक्री आय प्राप्त होनी चाहिए, उसे 'कुल पूर्ति मूल्य' (Aggregate Supply Price)

कहते हैं।

कुल पूर्ति अनुसूची (Aggreate Supply Schedule)- कुल

पूर्ति अनुसूची रोजगार के विभिन्न स्तरों तथा न्यूनतम बिक्री राशि में सम्बन्ध को

दर्शाती है जैसा कि आगे सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी

2–कुल पूर्ति अनुसूची

|

कुल रोजगार का स्तर (करोड़ रुपये में) |

रोजगार के एक दिये हुए स्तर पर,

उत्पादन की कुल लागत अर्थात् कुल आय

(करोड़ रुपये में) |

|

0 |

0 |

|

1 |

30 |

|

2 |

45 |

|

3 |

60 |

|

4 |

75 |

|

5 |

90 |

|

6 |

105 |

उपर्युक्त

सारणी से स्पष्ट है कि रोजगार में वृद्धि के फलस्वरूप कुल पूर्ति मूल्य में वृद्धि

होती जाती है।

कुल पूर्ति वक्र (Aggregate Supply Curve)-जब कुल पूर्ति अनुसूची को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे कुल पूर्ति वक्र कहते हैं।

चित्र

में X-अक्ष पर उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किये गये रोजगार के विभिन्न स्तरों को

दर्शाया गया है तथा Y-अक्ष पर रोजगार के विभिन्न स्तरों से प्राप्त

सम्भावित आय को लिया गया है। कुल पूर्ति कीमत का रोजगार के स्तर

से धनात्मक सम्बन्ध है। जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लेती

है (रेखाचित्र में यह स्थिति N बिन्दु द्वारा दर्शायी गयी है) तो कुल पूर्ति फलन

पूर्णतया लोचहीन बन जाता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर लेने के

पश्चात् उत्पादन में वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं रह जाती है।

संक्षेप

में, (i) एक अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं रोजगार की कुल मात्रा को ही कुल पूर्ति या कुल राष्ट्रीय उत्पाद या

राष्ट्रीय आय कहते हैं।

(ii) विभिन्न साधनों को प्राप्त

होने वाली आय फर्मों के द्वारा एक निर्दिष्ट रोजगार के स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की लागत के बराबर होती है।

(iii) अत: कोई भी फर्म अपने

उत्पादन को बेचकर कम से कम वह न्यूनतम धनराशि अवश्य प्राप्त करना

चाहेगी जो श्रमिकों की दी हुई संख्या द्वारा उत्पादन करने में व्यय होती है। इस

प्रकार कुल पूर्ति मूल्य न्यूनतम बिक्री राशि से सम्बन्धित है।

प्रभावपूर्ण माँग का निर्धारण

(DETERMINANTS OF EFFECTIVE DEMAND)

अथवा रोजगार का निर्धारण

(DETERMINATION OF EFFECTIVE DEMAND)

पूर्ण

प्रतियोगिता की अवस्था में रोजगार का निर्धारण कुल माँग के उस स्तर पर होगा जिस पर

वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। इस स्तर को सन्तुलन का स्तर अथवा प्रभावपूर्ण

माँग कहा जाता है।

इस

प्रकार :

(i) जब उद्यमी साहसियों की

कुल प्रत्याशित आय अर्थात् कुल माँग कीमत (AD) कुल लागत और कुल पूर्ति

मूल्य (AS) से अधिक होती है, साहसियों को उत्पादन बढ़ाने और अधिक व्यक्तियों को

रोजगार देने को प्रोत्साहन मिलता है।

(ii)

जब प्रत्याशित बिक्री आय कुल लागत से कम होती है तो उत्पादन व रोजगार घटने लगता

है।

(iii)

तीसरी स्थिति वह हो सकती है जबकि कुल माँग (AD) (प्रत्याशित बिक्री आय) और कुल

पूर्ति मूल्य (AS) (कुल लागत) समान होते हैं। इस स्थिति में रोजगार का सामान्य

स्तर बना रहता है। यही सन्तुलन या प्रभावपूर्ण माँग का बिन्दु है जिससे

अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निश्चित होती है।

रोजगार

के स्तर के निर्धारण को नीचे सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है :

सारणी

3–प्रभावपूर्ण माँग का निर्धारण (करोड़ रु में)

|

सम्भावित रोजगार स्तर |

कुल माँग कीमत

(ADF) |

कुल पूर्ति कीमत

(ASF) |

रोजगार की प्रवृत्तियाँ |

|

0 |

30 |

0 |

AD > AS |

|

1 |

50 |

30 |

AD > AS |

|

2 |

60 |

45 |

AD > AS |

|

3 |

70 |

60 |

AD > AS |

|

4 |

80 |

75 |

AD > AS |

|

5 |

90 |

90 |

AD = AS |

|

6 |

95 |

105 |

AD < AS |

उपर्युक्त

सारणी से स्पष्ट है कि

(i) जब रोजगार की मात्रा शून्य

है तो भी कुल माँग 30 करोड़ रु. तथा कुल पूर्ति शून्य है। इसका कारण यह है कि बेरोजगार व्यक्ति भी उपभोग पर कुछ न कुछ अवश्य ही खर्च करता

है।

(ii) रोजगार की 4 करोड़ संख्या

तक कुल माँग के साथ-साथ कुल पूर्ति भी बढ़ रही है परन्तु कुल माँग कुल पूर्ति से अधिक है। इसलिए उत्पादन अधिक करेंगे। इसके फलस्वरूप अधिक

श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होगा।

(iii) रोजगार की 5 करोड़ संख्या

पर कुल माँग (AD) कुल पूर्ति (AS) के बराबर है अर्थात् 90 करोड़ रु.

है। यह सन्तुलन की स्थिति होगी। अर्थव्यवस्था में रोजगार की सन्तुलन मात्रा यहीं

पर निर्धारित होगी।

(iv) रोजगार की 5 करोड़ संख्या

के पश्चात् जैसे-जैसे अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है, कुल माँग कुल पूर्ति से कम हो जाती है। इसलिए उत्पादक 5 करोड़ श्रमिकों से

अधिक श्रमिकों को रोजगार देना पसन्द नहीं करेंगे। 5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार

उसी समय मिलेगा जबकि कुल माँग (AD) अर्थात् आशातीत बिक्री आय में वृद्धि होगी।

रेखाचित्र से

चित्र में :

(i) AS कुल पूर्ति वक्र और

AD कुल माँग वक्र है जो एक-दूसरे को E बिन्दु पर काटते हैं। अतः

ON रोजगार के स्तर पर E प्रभावपूर्ण माँग का सन्तुलन बिन्दु है

जहाँ प्राप्तियाँ = लागतों को इस बिन्दु के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा बिन्दु नहीं

है जहाँ ये दोनों वक्र सन्तुलित हो सकें। E बिन्दु पर AS व AD की समानता का अर्थ

है कि इस स्थिति में उत्पादक की प्रत्याशित आय अधिकतम होगी।

(ii) ON1 रोजगार

स्तर पर कुल प्राप्तियाँ BN1 कुल लागतों (AN1 ) से अधिक हैं।

अतः लाभ अधिक होने के कारण रोजगार बढ़ाया जायेगा।

(iii) इसी प्रकार ON2

रोजगार का स्तर सम्भव ही नहीं है क्योंकि यहाँ कुल लागते (DN2) कुल प्राप्तियों CN2 से अधिक हो चुकी हैं।

प्रभावपूर्ण

माँग बिन्दु पूर्ण रोजगार स्तर पर नहीं (EFFECTIVE DEMAND NOT AT

FULL EMPLOYMENT LEVEL)

यह

आवश्यक नहीं कि सन्तुलन सदैव पूर्ण रोजगार बिन्दु पर ही प्राप्त हो। कुल माँग कीमत

तथा कुल पूर्ति कीमत के मध्य समानता पूर्ण रोजगार स्तर को प्रदर्शित नहीं करती। AD

तथा AS के मध्य सन्तुलन पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पहले ही स्थापित हो जाता है

जिसे अपूर्ण रोजगार सन्तुलन (Under Full Employment Equilibrium) कहा जाता

है। इस प्रकार कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशाद्धियों की पूर्ण रोजगार की मान्यता को अमान्य

कर दिया क्योंकि कीन्स के विचार में विकसित देशों में कुछ सीमा

तक बेरोजगारी अवश्य उपस्थित रहती है। पूर्ण रोजगार स्तर वह अन्तिम सीमा है जिसके

बाद प्रभावपूर्ण माँग की वृद्धि उत्पादन एवं रोजगार स्तर में कोई वृद्धि नहीं

करती। चित्र में प्रभावपूर्ण माँग के बिन्दु पर ON रोजगार स्तर है जो पूर्ण रोजगार

स्तर ON2 से कम है। पूर्ण रोजगार स्तर की

प्राप्ति के लिए कुल माँग कीमत (AD) को बढ़ाकर AD1 करना पड़ेगा जैसा कि चित्र में AD1 में दर्शाया गया

है। चित्र में NN2 मात्रा बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है।

प्रो.

कीन्स के अनुसार कुल या समग्र माँग की कमी (Deficiency in Aggregate Demand) ही अपूर्ण

रोजगार सन्तुलन (Under Full Employment Equilibrium) का मुख्य कारण है। आय और

उपभोग का अन्तराल ही कुल माँग में कमी को उत्पन्न करता है। आय की वृद्धि उपभोग

व्यय को बढ़ाती तो है, किन्तु कम अनुपात में क्योंकि सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति

(M.P.C.) इकाई से कम होती है। यदि इस अन्तराल को विनियोग द्वारा पूरा कर दिया जाये

तो पूर्ण रोजगार बिन्दु पर सन्तुलन प्राप्त हो जायेगा, किन्तु विनियोग पूँजी की

सीमान्त उत्पादकता (M.EC.) आदि के कारण कम होता है जिसके कारण वास्तविक रूप में

अपूर्ण रोजगार सन्तुलन (Under Full Employment Equilibrium) ही प्राप्त

होता है।

कुल माँग क्रिया तथा कुल पूर्ति क्रिया का तुलनात्मक महत्व (RELATIVE IMPORTANCE OF AGGREGATE DEMAND FUNCTION AND AGGREGATE

SUPPLY FUNCTION)

रोजगार

का मुख्य निर्धारक कुल माँग क्रिया-कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धान्त में कुल पूर्ति

क्रिया की अपेक्षा कुल माँग क्रिया को अधिक महत्व दिया है। कीन्स ने अल्पकाल में

कुल पूर्ति को स्थिर माना था। इसका कारण यह है कि कुल पूर्ति में परिवर्तन, पूँजी,

श्रम की उत्पादकता तथा तकनीकी तत्वों (Technical Factors) पर निर्भर करता है।

अल्पकाल में इन तीनों में ही परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। अत: अल्पकाल में कुल

माँग क्रिया में ही परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार कीन्स ने अपने सिद्धान्त

में कुल पूर्ति क्रिया को स्थिर मानकर सम्पूर्ण ध्यान कुल माँग क्रिया पर ही

केन्द्रित किया है। कुल माँग क्रिया स्वयं दो बातो से प्रभावित होती है

(अ) उपभोग प्रवृत्ति

(Propensity to Consume) एवं (ब) विनियोग प्रेरणा (Inducement to Investment)|

इस

प्रकार कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर उपभोग की वस्तुओं तथा विनियोग की वस्तुओं

की माँग पर आधारित है। अतः यदि रोजगार में वृद्धि करनी है तो हमें उपभोग एवं

विनियोग दोनों ही वस्तुओं पर होने वाले व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी।

(अ) उपभोग माँग तथा उपभोग प्रवृत्ति

(Consumption Demand and Propensity to Consume)—कीन्स के रोजगार तथा आय सिद्धान्त

में उपभोग प्रवृत्ति का विचार काफी महत्वपूर्ण है। उपभोग की वस्तुओं

की माँग कुल माँग का अंश होती है और यह निम्न दो बातों पर निर्भर होती है :

(i) आय का आकार तथा (ii) उपभोग

वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला आय का भाग।

संक्षेप

में, उपभोग प्रवृत्ति कुल आय और कुल उपभोग के सम्बन्ध को व्यक्त करती है। उपभोग

माँग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। कीन्स का विश्लेषण 'उपभोग के

मनोवैज्ञानिक नियम' पर आधारित है जिसके अनुसार जब कुल आय बढ़ती है तो कुल उपभोग भी

बढ़ता है, किन्तु उतना नहीं बढ़ता जितनी कि आय बढ़ती है। कीन्स के शब्दों में,

“साधारणतया लोग आय के बढ़ने पर उपभोग को बढ़ाते है परन्तु उपभोग की यह वृद्धि आय

वृद्धि के अनुपात से कम होती है।'' इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि आय के बढ़ने पर

उपभोग आय-वृद्धि की तुलना में पिछड़ जाता है।

आय

और व्यय के इस अन्तर को कम करने के लिए दो उपाय किये जाने चाहिए या तो

उपभोग-मात्रा में वृद्धि की जाये अथवा विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जाय।

उल्लेखनीय

है कि अल्पकाल में आय और व्यय के इस अन्तर को कम नहीं किया जा सकता अर्थात् अल्पकाल

में उपभोग प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता इसलिए स्वयं कीन्स ने उपभोग वृद्धि की

कठिनाई को देखते हुए विनियोग में वृद्धि करने का सुझाव दिया है।

(ब)विनियोग क्रिया अथवा विनियोग

प्रेरणा (Investment Function or Inducement to Investment)—कीन्स के सामान्य सिद्धान्त

में विनियोग का महत्व है। कीन्स के अनुसार विनियोग से आशय सदा वास्तविक

विनियोग से है जो लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करता है। वास्तविक विनियोग से

अभिप्राय नये भवनों और कारखानों का निर्माण करना, यातायात की सुविधाओं को बढ़ाना,

वर्तमान पूँजी-सम्पत्ति में वृद्धि, वस्तुओं के भण्डार में वृद्धि आदि से है।

विनियोग

को प्रभवित करने वाले तत्व निम्न हैं

(1) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता

(Marginal Efficiency of Capital) एवं (2) ब्याज की दर (Rate of Interest)|

(1) पूँजी की सीमान्त उत्पादकता

(MEC)—पूँजी की सीमान्त उत्पादकता से अभिप्राय नई पूँजी सम्पत्ति द्वारा लागतों को निकालकर प्राप्त होने वाली अधिकतम भावी आय से है। इस

परिभाषा से दो तत्वों का पता चलता

(i) हमें पूँजी-सम्पत्ति की

सीमान्त इकाई अथवा अतिरिक्त इकाई पर ध्यान देना चाहिए। (ii) पूँजी-सम्पत्ति की लागत को इसकी भावी आय से घटा देना चाहिए।

इस

प्रकार पूँजी की सीमान्त उत्पादकता दो तत्वों पर आधारित है—(अ) पूँजी-सम्पत्ति की

भावी आय और (ब) पूँजी-सम्पत्ति की पूर्ति कीमत। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता

इन दोनों के बीच का अनुपात है।

(2) ब्याज की दर (Rate of

Interest)—कीन्स के अनुसार, विनियोग को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व ब्याज की दर है। कीन्स के अनुसार, "ब्याज एक निश्चित समय के

लिए तरलता-परित्याग का पारितोषक

एक

व्यक्ति अपनी आय को तरल साधन के रूप में निम्नलिखित तीन कारणों से रखना चाहता है :

(1) लेन-देन के उद्देश्य से, (2) संकटकालीन खचों के लिए तथा (3) सट्टेबाजी के उद्देश्य

से।

कीन्स

ने कहा है कि इसमें से प्रथम दो उद्देश्य तो बहुत कुछ स्थिर रहते हैं, किन्तु

तीसरा उद्देश्य बहुत अस्थिर है क्योंकि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति मुख्यतः ऋणदाताओं की

मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार कीन्स ने कहा कि ब्याज की दर के दो

निर्धारक तत्व हैं—(1) सट्टेबाजी की प्रवृत्ति तथा (2) मुद्रा की मात्रा।

पूँजी

की सीमान्त उत्पादकता तथा व्याज की दर (MEC & Rate of Interest)—स्पष्ट है कि

पूँजी की सीमान्त उत्पादकता तथा ब्याज की दर द्वारा विनियोग का निर्धारण होता है।

एक उद्यमी विनियोग करते समय पूँजी की सीमान्त उत्पादकता की ब्याज की दर से तुलना

करता है और जब तक पूँजी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक होती है, उद्यमी

विनियोग करता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब पूँजी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज की दर

के बराबर होती है। वहाँ विनियोग बन्द कर दिया जाता है।

कीन्स

का विचार है कि विनियोग पर ब्याज की दर की अपेक्षा पूँजी की सीमान्त उत्पादकता का

अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता उद्यमियों

की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जब उद्यमियों की मनोवैज्ञानिक उत्तेजना

(आशावादिता) के कारण पूँजी की सीमान्त उत्पादकता तीव्र गति से बढ़ती है तो ब्याज

की बढ़ती हुई दर भी उद्यमियों को अधिक पूँजी विनियोग करने से रोक नहीं सकती। इसलिए

प्रो. कीन्स ने कहा, “जिस प्रकार घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे तक

उसे आप ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, उसी प्रकार

उद्यमियों को ब्याज की दर नीची करके अधिक विनियोग करने के लिए आकर्षित तो कर सकते

हैं लेकिन उन्हें विवश नहीं कर सकते।"

इस

प्रकार केवल ब्याज की दर कम करने से ही विनियोग नहीं बढ़ पाता क्योंकि यदि लाभ की

आशा कम है तो शून्य ब्याज की दर पर भी लोग विनियोग करने के लिए तत्पर नहीं होंगे।

इसका अभिप्राय यह है कि मन्दी की खाई को पाटने के लिए निजी विनियोग में वृद्धि

करने की सम्भावना बहुत कम रहती है।

सार्वजनिक

विनियोग अथवा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना (Public Investment or Increase

in Public Expenditure) उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है कि मन्दी की स्थिति में

आय और व्यय के अन्तर को कम करने के लिए न तो उपभोग में वृद्धि

करना ही सम्भव है और न ही निजी विनियोग द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है।

अत: ऐसी स्थिति में मन्दी या बेरोजगारी से लड़ने के लिए सरकारी काम ही एक महत्वपूर्ण

अस्त्र बचता है जिसका नियन्त्रण पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में रहता है। मन्दी के

समय सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्य में रुपया व्यय करके प्रभावपूर्ण माँग और

रोजगार में वृद्धि कर सकती है।

गुणक प्रभाव (Multiplier Effect)- कीन्स

के रोजगार सिद्धान्त में गुणक प्रक्रिया का अपना एक विशेष महत्व है। कीन्स का यह

विश्वास है कि विनियोग में वृद्धि करने पर आय में वृद्धि कई गुना अधिक होती है। विनियोग

तथा आय की वृद्धि के इस सम्बन्ध को कीन्स ने गुणक (K) कहा है।

सूत्रानुसार : ∆ Y = K∆I या `K=\frac{\Delta Y}{\Delta I}`

यहाँ

∆

(डेल्टा) = परिवर्तन की दर अर्थात् वृद्धि या कमी, ∆Y

= राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ∆I = विनियोग में

वृद्धि, K= गुणका

मान

लीजिये, यदि 1,000 करोड़ रु. का विनियोग करने से आय बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये हो

जाती है तो गुणक या K = 4,000/1,000 = 4 होगा (क्योंकि यहाँ पर आय विनियोग से चार

गुना अधिक है)। गुणक का आकार सदैव सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) पर निर्भर करता

है। MPC के अधिक होने पर गुणक अधिक होगा और MPC के कम होने पर गुणक भी कम होगा।

संक्षेप में, गुणक सीमान्त बचत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम है। सूत्रानुसार :

`K=\frac1{1-MPC}=\frac1{MPS}`

मान्यताएँ (Assumptions)

कीन्स

द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धान्त निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है

(i) कीन्स का रोजगार सिद्धान्त

अल्पकाल में लागू होता है।

(ii) कीन्स का रोजगार सिद्धान्त

पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है।

(iii)

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था बन्द अर्थव्यवस्था होती है।

(iv)

जैसे-जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोजगार प्रदान किया जाता है, उनकी सीमान्त

उत्पादकता कम होती जाती है।

(v)

अल्पकाल में केवल श्रम ही उत्पादन का घटता-बढ़ता साधन है।

(vi)

विभिन्न आर्थिक तत्वों में समन्वय बिना किसी विलम्ब के होता है।

(vii)

मुद्रा विनिमय का नहीं बल्कि मूल्य संचय का माध्यम भी है।

(viii)

अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार सन्तुलन एक सामान्य दशा है।

कीन्स के सिद्धान्त की आलोचनाएँ

(CRITICISMS OF THE KEYNESIAN THEORY)

कीन्स

के रोजगार सिद्धान्त की बहुत-से अर्थशास्त्रियों; जैसे—हेयक, नायक, हैजलिट व

लारेन्स ने आलोचनाएँ की हैं जिनमें से कुछ आलोचनाएँ इस प्रकार हैं :

(1) पूर्ण प्रतियोगिता

(Full Employment)- कीन्स का अर्थशास्त्र “पूर्ण प्रतियोगिता की

अवास्तविक मान्यता पर आश्रित है।" कीन्स का सिद्धान्त

परम्परावादी सिद्धान्त की भाँति ही पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है

लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक आर्थिक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एक

कल्पना है।

(2) बेरोजगारी

की समस्या (Problem of Unemployment)-प्रो. कीन्स बेरोजगारी का कोई

व्यापक उपचार नहीं बता पाये हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धान्त केवल

चक्रीय बेरोजगारी का ही निवारण करता है, परन्तु चक्रीय बेरोजगारी के अतिरिक्त

अर्थव्यवस्था में अन्य प्रकार की भी बेरोजगारी होती है, जैसे—प्रावैगिक बेरोजगारी अथवा

संघर्षित बेरोजगारी जिसके समाधान में उनका सिद्धान्त स्पष्ट रूप से असफल रहा है।

(3) सामान्य

सिद्धान्त (General Theory)- कीन्स ने भले ही अपने सिद्धान्त को 'सामान्य

सिद्धान्त' का नाम दिया है जैसा कि ऊपर विभिन्न बिन्दुओं में

स्पष्ट किया गया है कि यह सिद्धान्त एक सामान्य सिद्धान्त नहीं है बल्कि एक

विशिष्ट सिद्धान्त है जो पूर्ण प्रतियोगिता वाली बन्द अर्थव्यवस्था में स्थैतिक

परिस्थितियों के अन्तर्गत ही लागू होता है। यही नहीं, यह सिद्धान्त केवल विकसित

देशों में ही लागू हो सकता है, अल्प-विकसित देशों में नहीं।

(4) समय विलम्ब

की अवहेलना (Time-lag Ignored)-कीन्स ने अपने सिद्धान्त में समय विलम्बना

को कोई महत्व नहीं दिया है। उनकी मान्यता थी कि आय में वृद्धि

होने से ही उपभोग में वृद्धि हो जाती है और माँग की अधिकता के साथ ही विनियोग में

वृद्धि हो जाती है। वास्तव में, प्रत्येक आर्थिक क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ

समय लगता है, अत: कीन्स का सिद्धान्त समय विलम्बना को ध्यान में न रखने का दोषी

ठहराया जाता है।

(5) अल्पकालीन

सिद्धान्त (Short-time Theory)- कीन्स के सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी

यह है कि उनका सिद्धान्त अल्पकालीन है और इसलिए कीन्स ने

अल्पकालीन नीतियों पर ही ध्यान केन्द्रित किया और दीर्घकालीन आर्थिक विकास पर कोई

ध्यान नहीं दिया।

(6) एकपक्षीय

सिद्धान्त (One-sided Theory)-कीन्स ने अपने सिद्धान्त में पूर्ति कीमत

को स्थिर मान लिया है। इस प्रकार कीन्स ने पूर्ति पक्ष की पूर्ण

उपेक्षा की है। अत: यह सिद्धान्त एकपक्षीय है।

(7) उपभोग प्रवृत्ति

की गलत अवधारणा (Wrong Concept of Propensity to Consume)- कीन्स

की यह धारणा भी गलत है कि उपभोग व्यय केवल वर्तमान आय निर्भर

करता है। फ्रीडमैन के व्यय केवल वर्तमान आय पर नहीं बल्कि स्थायी आय पर निर्भर

करता है।

(8) विनियोग

फलन (Investment Function)- कीन्स ने रोजगार की मात्रा के निर्धारण

में एकमात्र बल विनियोग फलन पर दिया है क्योंकि वे यह मानकर चले

कि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है परन्तु यह अब अच्छी तरह से सिद्ध हो

चुका है कि अल्पकाल में भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने का रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ता

है।

(9) व्याज की

दर (Rate of Interest)- कीन्स के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा और माँग

की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और ब्याज तरलता के

परित्याग का प्रतिफल है। अत: ब्याज की दर मात्र एक मौद्रिक धारणा परन्तु प्रो.

हिक्स के अनुसार, ब्याज की दर पर एक मौद्रिक और वास्तविक तत्वों (जैसे—पूँजी की

उत्पादकता और दुर्लभता) का प्रभाव पड़ता है।

कीन्स के सिद्धान्त का महत्व

(SIGNIFICANCE OF KEYNESIAN THEORY)

कीन्स

के रोजगार सिद्धान्त का आर्थिक सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनों पर ही बहुत अधिक

प्रभाव पड़ा है। कीन्स के रोजगार सिद्धान्त के महत्व का अध्ययन हम दो शीर्षकों के

मध्य कर सकते हैं—(अ) सैद्धान्तिक महत्व एवं (ब) व्यावहारिक महत्व।

(अ) सैद्धान्तिक

महत्व (Theoretical Significance)- आर्थिक सिद्धान्त को विकसित

करने में कीन्स का मुख्य योगदान निम्नलिखित है

(1) कीन्स ने वाणिज्यवादी

(Mercantilists) अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित समिष्टगत अर्थशाद्ध को पुनर्जीवित किया है।

(2)

कीन्स ने उन कारणों का विश्लेषण किया जिनके फलस्वरूप अल्परोजगार की स्थिति को दूर

करके पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।

(3)

कीन्स ने अर्थशास्त्र को कई नई सैद्धान्तिक अवधारणाएँ; जैसे—उपभोग प्रवृत्ति, बचत

प्रवृत्ति, गुणक, विनियोग क्रिया, तरलता पसन्दगी व पूँजी की सीमान्त उत्पादकता आदि

प्रदान की हैं जो आर्थिक विश्लेषण के बड़े प्रभावपूर्ण यन्त्र सिद्ध हुए हैं।

(4)

कौन्स ने मौद्रिक सिद्धान्त के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(5)

रोजगार की मात्रा के निर्धारक के रूप में विनियोग के महत्व को पहचान कर कीन्स ने

आर्थिक विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की है।

(6)

कीन्स आर्थिक विश्लेषण को गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

(ब) व्यावहारिक

महत्व (Practical Significance)- कीन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार

सिद्धान्त का व्यावहारिक महत्व अग्रलिखित बातों से स्पष्ट हो

जाता है :

(1) कीन्स ने अपने सिद्धान्त

की सहायता से यह सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न केवल वांछनीय होता है बल्कि आवश्यक भी है।

(2)

कीन्स ने पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में राजकोषीय नीति को बहुत अधिक महत्व दिया है।

(3)

कीन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में कई व्यावहारिक सुझाव दिये हैं।

(4)

कीन्स की आर्थिक विचारधारा के फलस्वरूप ही पूर्ण रोजगार की नीति लगभग सभी देशों की

मुख्य नीति बन गई है।

(5) कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धान्त में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, बचत एवं राष्ट्रीय विनियोग पर इतना अधिक महत्व दिया है कि आधुनिक युग में इन सभी से सम्बन्धित समंकों का संग्रह, प्रकाशन एवं अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है।

कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस मान्यता को असत्य प्रमाणित कर दिया है कि मजदूरी की दरों में कटौती करके पूर्ण रोजगार की स्थिति लायी जा सकती है।