अध्याय-2: आंकड़ों का संग्रह

अभ्यास प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए कम से कम चार उपयुक्त बहुविकल्पीय

वाक्यों की रचना करें।

(क) जब आप एक नई पोशाक खरीदें तो इनमें से किसे सबसे महत्त्वपूर्ण

मानते हैं।

(i) मूल्य

(ii) दिखावट

(iii) कपड़ा

(iv) ब्रांड

(ख) आप कम्प्यूटर का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं?

(i) प्रतिदिन

(ii) साप्ताहिक रूप में

(iii) एक सप्ताह में दो बार

(iv) मासिक रूप में

(ग) निम्नलिखित में से आप किस समाचार पत्र को नियमित रूप से पढ़ते

हैं?

(i) हिंदुस्तान टाइम्स

(ii) टाइम्स ऑफ इंडिया

(iii) पंजाब केशरी

(iv) कोई अन्य

(घ) पेट्रोल की कीमत में वृद्धि क्या न्यायोचित है?

(i) पूर्णतः सहमत

(ii) कुछ हद तक सहमत

(iii) पूर्णतः असहमत

(iv) कुछ कह नहीं सकते

(ङ) आपके परिवार की मासिक आमदनी कितनी है?

(i) 1 लाख से कम

(ii) 1-5 लाख

(iii) 5-10 लाख

(iv) 10 लाख या अधिक

प्र.2. पाँच द्विमार्गी प्रश्नों की रचना करें (हाँ / नहीं के साथ)।

(क) क्या आपको फिल्में देखना पसंद है?

(ख) यदि आपका मित्र परीक्षा में नकल कर रहा है तो क्या आप

अध्यापिका को बतायेंगे?

(ग) क्या आपका शादीशुदा हैं?

(घ) क्या आप कार्यरत हैं?

(ङ)

क्या आपके पास कोई वाहन है?

प्र.3.

सही विकल्प को चिह्नित करें।

(क)

आँकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं (सही / गलत)।

(ख)

आँकड़ा संग्रह के लिए टेलीफोन सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, विशेष रूप से जहाँ

पर जनता निरक्षर हो और दूर-दराज के काफी बड़े क्षेत्रों में फैली हो (सही / गलत)।

(ग)

सर्वेक्षक शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आँकड़े द्वितीयक आँकड़े कहलाते हैं (सह/गलत)।

(घ)

प्रतिदर्श के अयादृच्छिक चयन में पूर्वाग्रह (अभिनति) की संभावना रहती है (सही / गलत)।

(ङ)

अप्रतिचयन त्रुटियों को बड़ा प्रतिदर्श अपनाकर कम किया जा सकता है (सही / गलत)।

उत्तर

:-

(क)

सही

(ख)

सही

(ग)

गलत

(घ)

गलत

(ङ)

गलत

प्र.4.

निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इन प्रश्नों की कोई

समस्या दिख रही है? यदि हाँ, तो कैसे?

(क)

आप अपने सबसे नजदीक के बाजार से कितनी दूर रहते हैं?

(ख)

यदि हमारे कूड़े में प्लास्टिक थैलियों की मात्रा 5 प्रतिशत है तो क्या इन्हें निषेधित

किया जाना चाहिए?

(ग)

क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध नहीं करेंगे?

(घ)

क्या आप रासायनिक उर्वरक के उपयोग के पक्ष में हैं?

(ङ)

क्या आप अपने खेतों में उर्वरक इस्तेमाल करते हैं?

(च)

आपके खेत में प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होती है?

उत्तर:-

(क) इसे एक बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में रचा जाना चाहिए जिसके विकल्प निम्नलिखित

हो सकते हैं

1.

1 किमी से कम

2.

1-3 किमी

3.

3-5 किमी

4.

5 किमी से अधिक

(ख)

इसे द्विमार्गी प्रश्न होना चाहिए जिसमें हाँ या नहीं के विकल्प हों।

(ग)

एक प्रश्न ऋणात्मकता रूप से नहीं रखा होना चाहिए। इसे हम इस प्रकार कह सकते थे क्या

आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध करेंगे?

(घ)

प्रश्नों का क्रम उचित नहीं है। प्रश्नों का क्रम निम्नलिखित रूप से होना चाहिए।

☞ रासायनिक

उर्वरक का प्रयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए हम इसके उपयोग

के पक्ष में हैं।

(ङ)

हाँ, हम अपने खेतों में उर्वरक इस्तेमाल करते हैं।

(च)

20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।

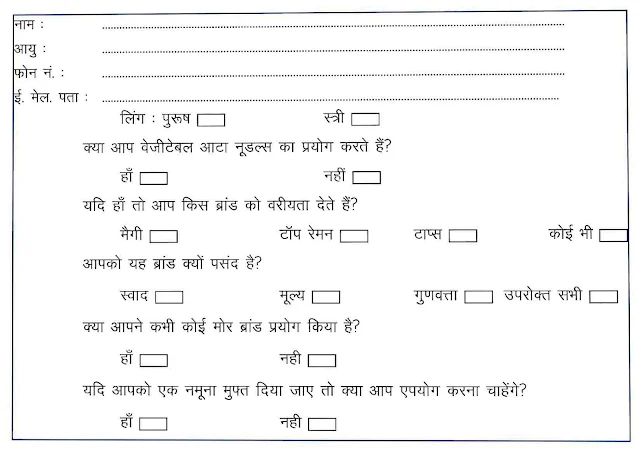

प्र.5.

आप बच्चों के बीच शाकाहारी आटा नूडल की लोकप्रियता का अनुसंधान करना चाहते हैं। इस

उद्देश्य से सूचना-

संग्रह

करने के लिए एक उपयुक्त प्रश्नावली बनाएँ।

उत्तर :

प्र.6. 200 फार्म वाले एक गाँव में फसल उत्पादन के स्वरूप पर एक

अध्ययन आयोजित किया गया। इनमें से 50 फार्मों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 50

प्रतिशत पर केवल गेहूँ उगाए जाते हैं। समष्टि एवं प्रतिदर्श के आकार क्या हैं?

उत्तर :-

☞ जनसंख्या 200 फार्म

☞ प्रतिदर्श 50 फार्म

प्र.7. प्रतिदर्श, समष्टि तथा चर के दो-दो उदाहरण दें।

उत्तर :-

(क) प्रतिदर्श यदि हम बुद्धि स्तर जाँच करने के लिए 100 विद्यार्थियों

का चयन कर लें तो यह प्रतिदर्श होगा। इसी प्रकार यदि हम 20% जनसंख्या के आधार पर लिंग

अनुपात लायें तो 20% जनसंख्या प्रतिदर्श है।

(ख) समष्टि: एक विद्यालय के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य स्तर

जाँच करने के लिए समष्टि उस विद्यालय के कुल विद्यार्थी हैं। एक देश का लिंग अनुपात

जानने के लिए समष्टि उस देश की जनसंख्या है।

(ग) चर एक विद्यालय के विद्यार्थियों का स्तर की जाँच तथा

एक देश का लिंग अनुपात ।

प्र.8. इनमें से कौन-सी विधि द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त

होते हैं, और क्यों?

(क) गणना (जनगणना)

(ख) प्रतिदर्श

उत्तर :- जनगणना से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं क्योंकिः

(क) यह समष्टि के प्रत्येक इकाई पर आधारित होता है।

(ख) इसमें शुद्धता का उच्च स्तर होता है।

(ग) यह प्रतिचयन त्रुटि से मुक्त होता है।

प्र.9. इनमें कौन-सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों?

(क) प्रतिचयन त्रुटि

(ख) अप्रतिचयन त्रुटि

उत्तर : प्रतिचयन त्रुटियाँ अधिक गंभीर है क्योंकि वे जानबूझकर पक्षपाती

रूप से की जा सकती हैं। ऐसी त्रुटियों को ढूंढ पाना तथा सही करना बहुत कठिन है जबकि

अप्रतिचयन त्रुटियाँ मापन की त्रुटियाँ होती हैं जिन्हें ध्यान से ढूढ़कर ठीक किया

जा सकता है।

प्र.10. मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं। इनमें से आपको तीन

चुनने हैं, तो इसमें कितने प्रतिदर्श संभव हैं?

उत्तर : बहुत से प्रतिदर्श संभव हैं।

(क) लॉटरी विधि

(ख) यादृच्छिक संख्याओं वाली तालिका

(ग) स्तरित प्रतिदर्श

(घ)

व्यवस्थित प्रतिदर्श

(ङ)

अभ्यंश प्रतिदर्श

प्र.11.

अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे?

चर्चा करें।

उत्तर

: मैं निम्नलिखित कदम उठाऊँगा / उठाऊँगी

(क)

10 विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्याएँ आबंटित करनी होगी।

(ख)

फिर समान आकार तथा रंग की 10 पर्चियाँ बनानी होगी।

(ग)

इन्हें एक कटोरे में डालकर सही ढंग से हिलाना होगा।

(घ)

इनमें से किसी बाह्य व्यक्ति को 3 पर्ची निकालने को कहा जाएगा।

(ङ)

इन तीन पर्चियों पर जिन छात्रों के आबंटित अंक लिखे हैं, वे मेरे प्रतिदर्श का हिस्सा

होंगे।

प्र.12.

क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है? बताएँ।

उत्तर

: नहीं यह आवश्यक नहीं है कि लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है। इसे

यादृच्छिक बनाने के लिए हमें नीचे दिए गए कदम उठाने पड़ते हैं-

(क)

सभी पर्चियाँ बिल्कुल समान आकार तथा रंग की होनी चाहिए।

(ख)

सभी पर्चियाँ बिल्कुले एक समान ढंग से मोड़ी जानी चाहिए।

यदि

ये सावधानियाँ नहीं बरती गई तो यह संभव है कि पूर्व निर्धारित पर्चियाँ उठाई जाएँ।

दूसरों को बेवकूफ बनाया जाए कि सभी इकाइयों को चयन का समान अवसर मिला।

प्र.13.

यादृच्छिक संख्या सारणी का उपयोग करते हुए, अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 छात्रों

के चयन के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

उत्तर

: मैं निम्नलिखित कदम उठाऊँगा / उठाऊँगी।

(क)

सभी विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्या आबंटित कर दी जायेगी।

(ख)

फिर हम यादृच्छिक संख्या सारणी में जायेंगे परंतु हमारा संबंध केवल एक अंकीय संख्याओं

से होगा।

(ग)

पहले तीन एक अंकीय संख्याएँ चुन ली जायेगी।

प्र.14.

क्या सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं? अपने उत्तर की कारण

सहित व्याख्या करें।

उत्तर

:-

(क)

कुछ परिस्थितियों में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से बेहतर परिणाम देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण

नीचे दिये गये हैं

1.

एक बीमारी का पता लगाने के लिए या संक्रमण का पता लगाने के लिए हम पूरा रक्त नहीं ले

सकते। हम रक्त की कुछ बूंदें लेते हैं।

2.

इसी प्रकार भोजन पकाते समय हम भोजन का कुछ हिस्सा चख लेते हैं कि यह पका है या नहीं।

हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते कि पूरा खाना खाकर हम तय करें कि खाना पक

गया था।

3.

कोई भी अध्यापिका विद्यार्थी की ज्ञान की जाँच के लिए पूरी पुस्तक नहीं दे सकती। अतः

वह कुछ प्रश्न प्रतिदर्श के रूप में देती हैं।

(ख)

प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है।

(ग)

प्रतिदर्श विधि कम समय लेती है।

(घ)

प्रतिदर्श विधि में विस्तृत जाँच संभव है क्योंकि उत्तरदाताओं की संख्या कम होती है।

पाठ का परिचय

1. परिचय -

अर्थशास्त्र

में किसी भी आर्थिक समस्या के अध्ययन के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती हैं। आंकड़ा

एक ऐसा साधन है जो सूचना प्रदान कर समस्या को समझने में सहायता प्रदान करता है। आंकड़ों

से सूचना प्राप्त करने के लिए आंकड़ों

को संग्रहित किया जाता है। इस अध्याय में आंकड़ों को कैसे संग्रहित किया जाता है एवं

इसके कौन-कौन सी विधियां हैं यह जानने का प्रयास करेंगे ।

1.1 आंकड़ों के स्रोत

आंकड़े आते कहां से हैं? अर्थात इनके स्रोत क्या है? संख्याओं

के समूह को कंहा से प्राप्त किया जाता है।

आंकड़ों के दो स्रोत हैं -

1.1.1 आंतरिक आंकड़े

आंकड़े जब किसी संगठन के स्वयं के रिपोटौँ, रिकॉर्ड आदि से

प्राप्त होते हैं तो इसे आंतरिक आंकड़े कहते हैं। जैसे एसबीआई बैंक द्वारा जमा, लाभ,

कर्ज आदि से संबंधित अपने बैंक के आंकड़े।

1.1.2 बाह्य आंकड़े

एक व्यक्ति या संगठन द्वारा संग्रहीत किये गए आंकड़ों का

प्रयोग जब किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है, तो उसे बाह्य आंकड़े कहते

हैं।

बाह्य आंकड़े दो प्रकार के होते हैं-

1.1.2.a. प्राथमिक आंकड़े-

☞ प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान के मौलिक आंकड़े होते हैं।

☞ अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के अनुसार आंकड़ों को जांच

पड़ताल या पूछताछ करके प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है।

☞ प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने में अधिक समय एवं धन लगता

है।

☞ जैसे सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा जनगणना के आंकड़े।

1.1.2.b. द्वितीय आंकडे

☞ अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता, संस्था या

संगठन द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वितीयक आंकड़े कहते

हैं।

☞ ये आंकड़े प्रकाशित या अप्रकाशित हो सकते हैं।

☞ जैसे सरकार के रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्र, अर्थशास्त्रियों

द्वारा लिखी पुस्तक, वेबसाइट इत्यादि ।

☞ द्वितीय आंकड़ों के प्रयोग से समय एवं धन की बचत होती है।

☞ किन्तु कभी -कभी अपने उद्देश्यों के अनुरूप आंकड़े प्राप्त

करने में कठिनाई होती है।

2. आंकड़ा संग्रह के साधन

सर्वेक्षण-

सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना संग्रहित या एकत्रित

किया जाता है

आंकड़ों

को संग्रहित करने के लिए प्रश्नावली की सहायता से सर्वेक्षण किया जाता है।

सर्वेक्षण

के साधन -प्रश्नावली

अनुसंधानकर्ता

द्वारा अपने अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप आंकड़ा एकत्र करने के लिए व्यक्तियों

से प्रश्न पूछ कर जानकारी प्राप्त किए जाते हैं इन्हीं प्रश्नों के क्रमवार सेट को

प्रश्नावली कहते हैं। अनुसूचि या प्रश्नावली शोधकर्ता द्वारा स्वयं या उत्तरदाता द्वारा

भरा जाता है।

एक आदर्श प्रश्नावली या अनुसूचि को तैयार करते समय ध्यान

रखने योग्य बातें

☞ प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए।

☞ प्रश्नावली में सरल भाषा और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग हो।

☞ प्रश्न क्रम व्यवस्थित हो ताकि उत्तरदाता आराम से उत्तर दे

सके।

☞ सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ कर के विशिष्ट प्रश्नों की ओर

बढ़ना चाहिए।

☞ प्रश्न तथ्य पर आधारित एवं स्पष्ट होनी चाहिए।

☞ प्रश्न अनेकार्थक ना हो, जिससे उत्तर दाता सही एवं स्पष्ट

उत्तर शीघ्रता से दे सके।

☞ प्रश्न नकारात्मक ना हो।

☞ प्रश्न संकेतक प्रश्न ना हो, नहीं तो उत्तरदाता उत्तर देने

में पक्षपात कर सकते हैं।

☞ प्रश्नावली परिमितोत्तर (संरचित) या मुक्तोत्तर (असंरचित)

हो सकते हैं।

2.1 प्रश्नावली में प्रश्न के प्रकार :-

☞ संरचित

प्रश्नों में उत्तर विकल्प दिए होते हैं जिनमें से उत्तरदाता सही उत्तर चुनते हैं।

स्कोर कार्ड तथा कोड से विश्लेषण की दृष्टि से संरचित प्रश्न अच्छे होते हैं।

☞ मुक्तोत्तर

प्रश्न या असंरचित प्रश्न के लिए उत्तरदाता को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देने की छूट

होती है। उत्तरदाता के दृष्टिकोण से ये अच्छे प्रश्न होते हैं, किंतु विश्लेषण में

कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

संरचित

या असंरचित प्रश्न द्विविध हो सकते हैं जिनके उत्तर हां या ना में होते हैं। जब प्रश्नावली

में 2 से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं तो उसे बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं।

प्राथमिक आंकड़ा संग्रह विधि

☞ वैयक्तिक

साक्षात्कार

☞ डाक

द्वारा प्रश्नावली भेजना

☞ टेलीफोन

द्वारा साक्षात्कार

☞ जनगणना

या समग्र गणना विधि

☞ प्रतिदर्श

सर्वेक्षण

☞ यादृच्छिक

प्रतिचयन

☞ अयादृच्छिक

प्रतिचयन

प्रश्नावली

का प्रायोगिक सर्वेक्षण- प्रश्नावली तैयार कर लेने

के बाद उसका छोटे समूह में प्रायोगिक सर्वेक्षण या पूर्व परीक्षा कर लेनी चाहिए। ताकि

सर्वेक्षण के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सके एवं त्रुटियों को दूर किया जा सके।

इससे वास्तविक सर्वेक्षण में लगने वाले धन एवं समय का भी अनुमान मिल जाता है।

3. प्राथमिक आंकडों को संग्रह करने की विधियां

3.1 व्यक्तिक साक्षात्कार-

☞ इस

विधि में शोधकर्ता या गणनाकार सभी उत्तरदाताओं के पास व्यक्तिगत रूप में जाता है तथा

उत्तरदाता के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आंकड़े एकत्र करता है।

☞ यह

विधि सरल है इसमें शोधकर्ता उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निवेदन कर

सकता है।

☞ अनुसन्धान

के महत्व को विस्तृत रूप से बता सकता है।

☞ उत्तरदाता की प्रतिक्रिया को देखकर अतिरिक्त सूचनाएं भी प्राप्त

कर सकता है।

☞ किंतु इस विधि में अधिक समय, श्रम तथा धन व्यय होता है। व्यक्तिगत

शोधकर्ता के लिए इस विधि को प्रयोग में लेन में कठिनाई होती है।

3.2 डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना -

☞ जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता

है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है

कि वह इसे पूरा कर एक निश्चित तिथि तक वापस अवश्य भेज दें।

☞ यह कम खर्चीली प्रणाली है। समय की बचत होती है। इस विधि में

दूरदराज के क्षेत्रों से भी आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है।

☞ वर्तमान समय में ऑनलाइन सर्वेक्षण या संक्षिप्त संदेश सेवा

(SMS) द्वारा सर्वेक्षण लोकप्रिय हो रहा है।

☞ किंतु इस विधि में प्रश्नावली के निर्देशों के स्पष्टीकरण

का अवसर प्राप्त नहीं होता।

☞ कई बार प्रश्नावली अधूरी भरी हो सकती है या वापस ही नहीं

भेजी जा सकती है।

3.3 टेलीफोन साक्षात्कार -

☞ इस विधि में शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता टेलीफोन के माध्यम

से सर्वेक्षण करता है ।

☞ यह विधि काफी सरल एवं सस्ता होता है। काम को कम समय में पूरा

किया जा सकता है।

☞ उत्तरदाता भी बिना झिझक के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है।

☞ किंतु इस विधि में सीमित उत्तरदाता तक ही पहुंच बनाया जा

सकता है जिनके पास निजी टेलीफोन हो ।

☞ यह विधि उत्तरदाता के प्रतिक्रिया को देखकर अतिरिक्त जानकारी

की प्राप्ति से भी वंचित कर देता है।

3.1.1 जनगणना

☞ सर्वेक्षण की वह विधि जिसमें जनसंख्या के सभी इकाई शामिल

होते हैं जनगणना या पूर्ण गणना विधि कहलाती हैं।

☞ इसके अंतर्गत एक सर्वेक्षण क्षेत्र की सभी व्यक्तिगत इकाइयों

की जानकारी प्राप्त की जाती है।

☞ जैसे भारत की जनगणना में भारत में निवास करने वाले सभी परिवारों

की सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है।

3.1.2 प्रतिदर्श या नमूना सर्वेक्षण

☞ सर्वेक्षण की इस विधि में शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता सर्वेक्षण

क्षेत्र या जनसंख्या या समष्टि (Population) से प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुनता है।

☞ जिसमें समूह की लगभग सभी विशेषताएं होती है। एक अच्छा प्रतिदर्श

सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है तथा कम खर्च एवं कम समय में जनसंख्या के बारे में

पर्याप्त सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होता है।

☞ अधिकांश सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होते हैं। जैसे

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) के आंकड़े।

प्रश्नावली का प्रायोगिक सर्वेक्षण- प्रश्नावली तैयार कर लेने के बाद उसका छोटे समूह में प्रायोगिक

सर्वेक्षण या पूर्व परीक्षा कर लेनी

चाहिए। ताकि सर्वेक्षण के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सके एवं त्रुटियों को दूर

किया जा सके। इससे वास्तविक सर्वेक्षण में लगने वाले धन एवं समय का भी अनुमान मिल जाता

है।

3.1.2.a. यादृच्छिक प्रतिचयन

☞ इस विधि में समष्टि प्रतिदर्श समूह के सभी व्यक्तिगत इकाइयों

के चुने जाने की संभावना समान होती है

☞ समष्टि के प्रत्येक इकाई के महत्व समान होते हैं चुना गया

व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति।

☞ इसके लिए समग्र के सभी इकाइयों की जानकारी होनी चाहिए।

☞ पक्षपात रहित होकर नमूना को चुना जाता है।

☞ प्रतिदर्श के इस विधि को लॉटरी विधि के नाम से भी जाना जाता

है।

☞ आजकल यादृच्छिक प्रतिदर्श को चुनने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम

का उपयोग किया जा रहा है।

3.1.2.b. अयादृच्छिक प्रतिचयन

☞ अयादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की विधि में समग्र के सभी इकाइयों

की जानकारी नहीं होती तथा सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना भी एक समान नहीं होती

है।

☞ शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता प्रतिदर्श को अपनी सुविधा के अनुसार

चुनता है।

☞ शोधकर्ता अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा कोटा के अनुसार

नमूना को चुन लेता है।

☞ इनमें प्रमुख हैं स्तरित प्रतिदर्श, व्यवस्थित या क्रमबद्ध

प्रतिदर्श, सविचार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, सुविधाजनक प्रतिदर्श आदि।

प्रतिचयन एवं अप्रतिचयन त्रुटियाँ :-

प्रतिचयन त्रुटि - समग्र या समष्टि से प्राप्त प्रतिदर्श का प्रेक्षण करने पर

समग्र के मापदंड के वास्तविक मूल्यों एवं प्रतिदर्शी प्रेक्षण के आकलित मूल्यों में

जो अंतर उत्पन्न होता है उसे प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि

के साथ प्रतिचयन त्रुटि घटती जाती है।

अप्रतिचयन त्रुटियां- अप्रतिचयन त्रुटि अधिक गंभीर समस्या है क्योंकि प्रतिदर्श

के आकार में परिवर्तन कर इसे दूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की त्रुटि मुख्य

रूप से आंकड़ा एकत्रित करते समय गणकों की असावधानी, अज्ञानता या अनुभव की कमी के कारण

उत्पन्न होती है। जिससे आंकड़े गलत रिकॉर्ड हो जाते हैं। कोई सूचीबद्ध प्रतिदर्श उत्तर

देने से मना कर दे या पूर्वाग्रह की संभावना होने पर भी अप्रतिचयन त्रुटि उत्पन्न होती

है।

3. आंकड़ा संग्रह संस्थाएं

भारत

में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सांख्यिकी आंकड़ों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा संग्रहित,

संसाधित एवं सारणीकृत किया जाता है। यह संस्थाएं अलग-अलग मुद्दों पर आंकड़े एकत्र करती

है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं हैं सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

(NSS). केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) भारत का महापंजीकार, वाणिज्यिक सतर्कता एवं

सांख्यिकी महानिदेशालय तथा श्रम ब्यूरो।

5.1

भारत की जनगणना संबंधी आंकड़े

☞ भारत

में जनगणना संबंधी आंकड़े गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना आयुक्त एवं भारत के महापंजीकार

द्वारा एकत्रित कराया जाता है।

☞ केंद्रीय

सांख्यिकी संगठन जनसंख्या संबंधी सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध

कराती है।

☞ भारत

में प्रथम जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी।

☞ वर्ष

1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना हो रही है।

☞ आजादी

के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी।

☞ 1901

की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.83 करोड़ थी।

☞ 2011

में भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ हो गई। यह 2001 में

102.87 करोड़ थी।

☞ 1901

से 2011 के बीच 110 वर्षों में भारत की जनसंख्या 97 करोड़ से अधिक बढ़ गई।

☞ जनसंख्या

की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो 1971-81 में 2.2% प्रतिवर्ष थी, 1991-2001 में घटकर

1.97% तथा 2001- 2011 में 1.64% हो गई।

5.2

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

☞ राष्ट्रीय

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय

स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी।

☞ यह

संगठन निरंतर सर्वेक्षण करता रहता है।

☞ इस

संगठन के हर सर्वेक्षण द्वारा, अलग-अलग मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

☞ इस

संगठन के सर्वेक्षणों द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े समय-समय पर विभिन्न रिपोटों एवं

इसकी त्रैमासिक पत्रिका 'सर्वेक्षण' में प्रकाशित किए जाते हैं।

☞ ये

आंकड़े मूल रूप से सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आधारित होते हैं।

☞ इसके

साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन साक्षरता, विद्यालय नामांकन, शैक्षिक सेवाओं

का समुपयोजन, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रकों के उद्यमों, रुग्णता,

मातृत्व शिशु देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुपयोजन आदि पर भी अनुमानित आंकड़े

उपलब्ध कराता है।

☞ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) का 60 वां क्रमिक सर्वेक्षण

(जनवरी से जून 2004) अस्वस्थता तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर था।

☞ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 68 वां क्रमिक सर्वेक्षण

(2011-12) उपभोक्ता व्यय पर आधारित था।

☞ इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उद्योगों

का वार्षिक सर्वेक्षण, फसल अनुमान सर्वेक्षण आदि भी करता है।

☞ उपभोक्ता कीमत सूचकांक से संबंधित संख्याओं के संकलन के लिए ग्रामीण एवं शहरी खुदरा कीमतों का संग्रह भी करता है।

JCERT/JAC REFERENCE BOOK

Group -A सांख्यिकी के सिद्धान्त

Group-B भारतीय अर्थव्यवस्था

JCERT/JAC प्रश्न बैंक - सह - उत्तर पुस्तक (Question Bank-Cum-Answer Book)

विषय सूची

क्र०स० | अध्याय का नाम |

अर्थशास्त्र में सांख्यिकी | |

1. | |

2. | |

3. | |

4. | |

5. | |

6. | |

7. | |

8. | |

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास | |

1. | |

2. | |

3. | |

4. | |

5. | |

6. | |

7. | |

8. | |