Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi

(Jharkhand)

द्वितीय सावधिक परीक्षा - 2021 2022

Second Terminal Examination - 2021-2022

मॉडल प्रश्नपत्र

Model Question Paper

सेट-2 (Set-2)

वर्ग- 11 | विषय- भूगोल | पूर्णांक-40 | समय - 1:30 घंटे |

सामान्यनिर्देश (General Instructions) -

→ परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए |

→ कुल प्रश्नों की संख्या 19 है।

→ प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है।

→ प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है।

→ प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है।

1. विश्व में

सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे।

उत्तर: मेरियाना गर्त

2. लोकतक झील

किस राज्य में स्थित है?

उत्तर: मणिपुर

3. भारत का एकमात्र

जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?

उत्तर: बैरन द्वीप (निर्देशांक:

12°16′N 93°51′E)। यह अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।

4. भारत की जलवायु

कैसी है?

उत्तर: उष्णकटिबंधीय मानसूनी

जलवायु

5. अरावली पर्वत

की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?

उत्तर: गुरुशिखर (1722

/1727 मी.)

6. लाल मिट्टी

के लाल रंग का क्या कारण है?

उत्तर: लाल मिट्टी में लोहे

की मात्रा काफी अधिक होती है, जो इसके रंग का कारण है

7. महाराष्ट्र

में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता हैं?

उत्तर: सह्याद्रि पर्वत

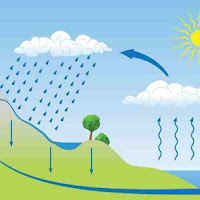

8. जल चक्र क्या

है? चित्र सहित समझाएं।

उत्तर: जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भण्डार से दूसरे भण्डार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या है।

जल चक्र चित्र

इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक

उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप - पानी (द्रव) है जो वाष्प बनकर वायुमण्डल में जाता

है फिर संघनित होकर बादल बनता है और फिर बादल बनकर ठोस (हिमपात) या द्रव रूप में वर्षा

के रूप में बरसता है। हिम पिघलकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह जल की

कुल मात्रा स्थिर रहती है।

9. उपमहाद्वीप

किसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें।

उत्तर: पृथ्वी पर मौजूद ऐसा

भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता

है उपमहाद्वीप कहलाता है जैसे भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का हिस्सा होते हुए

भी प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा एशिया से अलग किया गया है।

भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित

देश निम्नलिखित हैं-

→ पश्चिम में पाकिस्तान

→ केन्द्र में भारत

→ उत्तर में नेपाल

→ उत्तर-पूर्व में भूटान

→ पूर्व में बंगलादेश।

10. भारतीय मानसून

की तीन विशेषताओं को लिखें।

उत्तर: भारतीय मानसून की तीन

विशेषता निम्न हैं-

→ मानसून वर्षा मुख्य

रूप से पृथ्वी के भागों की आकृति अर्थात पर्वतों की ऊंचाई ढाल आदि के द्वारा नियंत्रित

होती है।

→ मानसून से होने वाली

वर्षा मौसमी अर्थात सीज़नल है जो कि सामान्यता जून के महीने से प्रारंभ होकर सितंबर

माह तक प्राप्त होती है।

→ जैसे-जैसे मानसून समुद्री

तटों से स्थली भाग की ओवर बढ़ता है वैसे वैसे आद्रता की मात्रा भी कम होने लगती है

तथा वर्षा में भी कमी होने लगती है,

11. भारतीय नदियों

के प्रदूषित होने के तीन कारण बताएं।

उत्तर: भारतीय नदियों के प्रदूषित

होने के तीन कारण निम्नलिखित हैं-

→ औद्योगिक अपशिष्टों,

रसायनों के मिश्रणों और भारी धातुओं को पानी में छोड़ दिया जाता है। इन्हें साफ करना

मुश्किल होता है।

→ कृषि अपशिष्ट, रसायन,

उर्वरक और कृषि में इस्तेमाल किए गए कीटनाशक नदी के जल को दूषित करते हैं।

→ प्राकृतिक बारिश भी

प्रदूषण साथ लाती है क्योंकि यह प्रदूषित हवा के साथ गिरती है। हम इसे अम्लीय वर्षा

कहते हैं जो मिट्टी में पहुँचकर हानिकारक पदार्थों को उत्पन्न करती हैं।

12. तमिलनाडु

के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है?

उत्तर: जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु

के तटीय प्रदेशों में वर्षा उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण होती है।

→ ऐसी वर्षा अक्टूबर महीने

से शुरु होती है और जनवरी मध्य तक रहती है।

→ सर्दियों के समय देश

में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती हैं। इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों

में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्ही पवनों से प्राप्त करता

है क्योंकि वहाँ ये पवनें समुन्द्र से स्थल की तरफ बहती है।

13. हिंद महासागर

के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर: हिंद महासागर में भारत

की केंद्रीय स्थिति से इसे इस प्रकार लाभ हुआ है-

→ भारत हिंद महासागर के

मध्य में स्थित है, इसलिए यह यूरोप को पश्चिम और पूर्वी एशिया से जोड़ता है।

→ हिंद महासागर में भारत

की केंद्रीय स्थिति ने भारत को पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ

और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में

मदद की है।

→ यूरोप और पूर्वी एशिया

के बीच समुद्री व्यापार भारत से होकर गुजरता है।

→ हिंद महासागर में किसी

अन्य देश के पास भारत (7516.6 किमी) जितना समुद्र तट नहीं है।

→ भारत की ऐसी रणनीतिक

स्थिति के कारण और यह हिंद महासागर में कई छोटे देशों के लिए सुरक्षा प्रदाता है।

14. पश्चिम तटीय

मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है?

उत्तर: भारत के पश्चिमी भागों

में बहने वाली नदियों की ढाल काफी तीव्र है, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों

में न बहकर एक भाग में बहती हैं। अर्थात ये नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वारनदमुख बनाती

हैं। इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है।

15. मृदा अपरदन

के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं।

उत्तर: मृदा अपरदन के कारण

→ मृदा अपरदन हवा या पानी

के तेज बहाव के कारण होता है। यह प्रभाव अधिक होगा जहाँ मृदा खुली रहती है।

→ बड़े स्तर पर वृक्षों

और पौधों की कटाई मृदा को खुला छोड़ देती है जिससे यह आसानी से हवा और पानी द्वारा

दूर बहा दी जाती है।

→ प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे

- सूखा और बाढ़ भी बड़े स्तर पर और अचानक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं।

→ कृषि भूमि को खेती के

लायक तैयार करने के कार्य प्राय: ऊपर की मृदा को खुला छोड़ देता है और यह मृदा अपरदन

के अवसर को बढ़ा देता है।

मृदा अपरदन रोकने के उपाय

1. वन संरक्षण - वृक्षों

की जड़ें मृदा पद्धार्थो को बांधे रखती है वनों की अधिक कटाई के कारण मृदा अपरदन तेजी

से होता है। यही कारण है कि सरकार ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी है तथा उन्हे सुरक्षित

घोषित कर दिया है।

2. बाढ नियंत्रण - बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर बॉंध बनाए गए है

इससे मृदा का अपरदन रोकने के लिए मदद मिलती है नदियों के जल को नहरों द्वारा सुखाग्रस्त

क्षेत्रों की ओर मोड़कर तथा जल संरक्षण की अन्य सुनियोजित विधियों द्वारा भी बाढ़ों

को रोका जा सकता है।

3. वृक्षारोपण - वृक्षारोपण

द्वारा हम मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन दे सकते है वृक्षारोपण द्वारा मृदा संरक्षण किया

जा सकता है मृदा अपरदन कम हो जाता है ।

4. सीढ़ी़दार खेत बनाना - सीढ़ीदार

खेत बनाने से मतलब चौड़ें समतल चबूतरे बनाने से हैं। पहाड़ी ढ़ालों पर यदि इस प्रकार

के चबूतरे बना दियें जाए तो ढ़लान पर समतल होने के कारण मृदा संरक्षण होगा और अपरदन

की क्रिया कम हो जायेगी जिससे की जल संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और इस क्षेत्र में

उत्पादन का कार्य भी किया जा सकेगा ।

5. समोच्यरेखीय जुताई - मृदा संरक्षण की यह विधि तरंगित भूमि वाले प्रदेशों

के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। भूमि को समान ऊंचाई पर जोतने से हल के कूंड ढ़ाल के

आरपार बन जाती हैं इससे मृदा के अपरदन की गति कम हो जाती है। यह विधि मृदा में आर्द्रता

व उपजाऊपन बनाये रखने में भी सहायक है।

6. कृषि की पटटीदार विधि अपनाना

-

इस विधि में खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है एक पटटी में एक साल खेंती की

जाती है जबकी दूसरी पट्टी बिना जोते बोए खाली पड़ी रहती है छोडी़ गई पटटी की वनस्पति

का आवरण मृदा अपरदन को रोकेते है तथा उपजाऊ पन को बनाये रखता हैं। अगले वर्ष इस क्रिया

को बदल दी जाती है।

16. भारतीय किसान

के लिए मॉनसून एक जुआ है' व्याख्या करें ।

उत्तर: भारतीय किसान के लिए

मॉनसून एक जुआ है क्योंकि-

विश्व में शायद ही किसी देश

में वर्षा का जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता हो जितना कि भारत में क्योंकि देश की

लगभग 64% जनता भरण-पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है जो मुख्यत: दक्षिणी-पश्चिमी

मानसून पर आधारित है। वास्तव में, "मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन-चक्र

घूमता है क्योंकि वर्षा का अभाव खेती को ही नष्ट नहीं करता अपितु किसान एवं देश के

आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को भी झकझोर कर रख देता है।" इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार

हैं-

(1) शीतकाल में भी भारत का

तापमान बहुत नीचे नहीं गिरता वरन् प्रत्येक भाग में यथेष्ट गर्मी रहती है। इस कारण

कृषि कार्यों के लिए अधिक समय मिलता है। शीत ऋतु में अत्यन्त सीमित भागों में ही पाला

और कोहरा पड़ता है। अत: भारत में इस काल में शीतोष्ण कटिबन्ध की फसलें पैदा की जा सकती

हैं और गर्मियों में उष्ण कटिबन्ध तथा अर्द्ध-उष्ण कटिबन्ध की फसलें ।

(2) ग्रीष्मकाल में तापमान

अचानक बढ़ते हैं। अतः फसलें शीघ्र पक जाती हैं, शीघ्रता से पकने के कारण उनकी किस्म

अच्छी नहीं होती है। इसलिए भारत गुणात्मक (Qualitative) उत्पादक नहीं वरन् परिमाणात्मक

(Quantitative) उत्पादक देश माना जाता है। यह बात दोनों ऋतुओं की ही फसलों पर लागू

होती है क्योंकि इन फसलों के पकने का समय गर्मियों में ही आता है। निरन्तर कृषि शोध

के पश्चात् अब कृषि फसलों की गुणवत्ता में काफी सुधार एवं प्रगति हुई है। अब यहाँ का

बासमती चावल एवं फार्म का गेहूँ अपनी किस्म के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो गये हैं।

(3) जून, जुलाई और अगस्त के

ग्रीष्मकाल के महीनों में ही अधिकांश वर्षा होती है। इससे सभी फसलें शीघ्र ही तैयार

हो जाती हैं एवं पशुओं को यथेष्ट चारा भी मिल जाता है।

(4) भीषण गर्मी के उपरान्त

वर्षा आने से अनेक व्याधियाँ और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भागों

में मलेरिया, आन्त्र शोध आदि का भीषण प्रकोप होता है। इसमें जनसंख्या की कार्यक्षमता

प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती है। इसी प्रकार वर्षा - काल तथा ग्रीष्म के आरम्भ में

अनेक रोगों के कारण बच्चों की मृत्यु दर भी ऊँची रहती है।

(5) भारत में वर्षा बहुत ही

अनिश्चित होती है। किसी भी वर्ष वर्षा कम होने के कारण दुर्भिक्ष पड़ जाता है तो दूसरे

वर्ष वर्षा अधिक होने से नदियों में बाढ़ें आ जाती हैं। उससे भी फसलें नष्ट हो जाती

हैं। इसी कारण भारतीय ग्रामीण निराशावादी और भाग्यवादी बन गया है। वर्षा की अनिश्चितता

के कारण ही भारत सरकार के वित्त विभाग का बजट मानसून का जुआ (Gamble of Monsoon) समझा

जाता है क्योंकि अकाल पड़ने या बाढ़ के कारण लगान वसूली बन्द हो जाती है और सरकार को

अकाल व बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी पड़ती है।

(6) मानसूनी जलवायु में मिलने

वाली क्षेत्रीय विविधता भारत में अनेक प्रकार की कृषि फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त

है।

(7) वर्षा की परिवर्तनशीलता

से देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है या बाढ़ें आती हैं। मानसून का अचानक प्रस्फोट

प्रभावित क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है।

(8) उत्तरी भारत में शीतोष्ण

कटिबन्धीय चक्रवातों से होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिये लाभकारी होती

है।

17. भारत के

विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर: उत्तरी मैदान को उच्चावच

व भौतिक लक्षणों के आधार पर पाँच महत्त्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है- भाबर,

तराई, बांगर, खादर और डेल्टा।

भाबर

→ उत्तर भारत में शिवालिक के

गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को 'भाबर' कहा जाता है। यह

भू- भाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है।

→ इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किमी. है।

→ इस भू-भाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के

नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती

→ यह क्षेत्र कृषि के लिये उपयुक्त नहीं होता है।

तराई

→ यह क्षेत्र भाबर प्रदेश

के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना

है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किमी. है

→ भाबर क्षेत्र में जो

नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुन: दृश्यमान हो जाती हैं

वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता

है।

→ इस क्षेत्र में ढाल

की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है

एवं कृषि के लिये विशेषकर- गन्ना, चावल एवं गेहूँ हेतु अधिक उपयुक्त है।

बांगर

→ यह उत्तरी मैदान की

उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है।

→ इसका विस्तार मुख्य

रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है।

→ इसमें कंकड़ भी पाए

जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें

'रेह' अथवा 'कल्ल 'कहा जाता है।

→ बांगर क्षेत्र नदियों

के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है। इसलिये यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं

पहुँच पाता।

→ यह क्षेत्र कृषि कार्य

हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जलस्तर की गहराई अधिक होती है।

→ बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम

मिट्टी नष्ट हो गई है और वहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को 'भूड़' कहते हैं।

खादर

→ यह उत्तरी भारत के मैदानों

की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें मिट्टी भी पाई जाती

है।

→ इसका विस्तार पूर्वी उत्तर देश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल

में है।

→ खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है,

जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है।

→ यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत

जलस्तर ऊँचा होता है।

→ खादर भूमि की मृदा में चीका' की अधिकता होती है, जो इसे

नमी। धारण करने की क्षमता प्रदान करती है।

→ यह क्षेत्र / मिट्टी चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन

आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है।

डेल्टा

→ यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है।

→ इसका विस्तार निचली गंगा ( पश्चिम बंगाल ) में पाया जाता

है।

→ इसमें पुराना व नया ' तथा दलदल सम्मिलित हैं।

→ यहाँ उच्च भूमि को 'चार' कहते हैं।

18. हिमालय अपवाह

तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पांच अंतर लिखें।

उत्तर:

|

क्र०सं० |

आधार |

हिमालय से निकलने वाली नदियाँ |

प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ |

|

1. |

उत्पत्ति |

हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियों का जन्म एवं उत्पत्ति हिमानियों (glaciers) से हुई है। |

प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ वर्षाजल या भूमिगत जल पर निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ हिमपात नहीं होता है। |

|

2. |

जल उपलब्धता |

हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षभर सततवाहिनी एवं सदानीरा रहती हैं। |

प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्न पहाड़ियों तथा पठारों से निकलती हैं। अतः वर्षभर जल की आपूर्ति न होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। इन नदियों में वर्षा ऋतु में ही जल रहता है जिस कारण ये सततवाहिनी एवं सदानीरा नहीं हैं। |

|

3. |

परिवहन |

हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही मन्द गति से प्रवाहित होती है। ये नदियाँ जल परिवहन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। |

प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ असमतल, ऊबड़-खाबड़ पथरीले भागों में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। अत: प्रवाह क्षेत्र की विषमता के कारण जल परिवहन की दृष्टि से अनुपयोगी हैं। |

|

4. |

अप्रवाह क्षेत्र |

हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र विशाल है; जैसे- गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का। |

प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह क्षेत्र बहुत ही छोटे हैं; जैसे— कृष्णा एवं कावेरी नदियो के। |

|

5. |

स्थलाकृति |

ये नदियाँ काँप मिट्टी का निक्षेप कर विशाल, समतल तथा उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। |

ये नदियाँ छोटे-छोटे, परन्तु उपंजाऊ डेल्टाई मैदानों का निर्माण करती हैं। |

|

6. |

जलविद्युत व्यय |

इन नदियों के समतल मैदानी भागों में प्रवाहित होने के कारण प्राकृतिक जल प्रपातों का अभाव पाया जाता है जिस कारण कृत्रिम प्रपात बनाकर जल विद्युत शक्ति उत्पादन में भारी व्यय करना पड़ता है। |

ये नदियाँ असमतल, ऊँचे-ऊँचे पथरीले भागों से प्रवाहित होने के कारण अपने प्रवाह मार्ग में प्राकृतिक प्रपातों का निर्माण करती हैं, जिससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन सुगम एवं सस्ता पड़ता है। |

|

7. |

सिंचाई क्षमता |

हिमालय से निकलने वाली सततवाहिनी एवं सदानीरा नदियों के प्रवाह क्षेत्र समतल हैं। अतः इनसे नहरें निकालना बहुत सरल है, जो सिंचाई कार्यों में प्रयुक्त की जाती है। |

सदानीरा न होने के कारण इन नदियों से नहरें नहीं निकाली जा सकती है।अतः इनसे सीमित क्षेत्रों में ही सिंचित कार्य सम्भव हो पाया है। |

19. भारत के

मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए:-

क. काली मृदा

क्षेत्र ।

ख. जलोढ़ मृदा

क्षेत्र ।

ग. लेटराइट मृदा

क्षेत्र।

घ. पर्वतीय मृदा

क्षेत्र।

ङ रेतीली मृदा क्षेत्र।