प्रश्न 1. सही विकल्प चुनकर लिखिए

प्रश्न (a) पूर्ण

प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषता है

(a) वस्तु की समान कीमत

(b) समरूप वस्तुएँ

(c) अत्यधिक क्रेता और विक्रेता

(d) उपर्युक्त सभी। √

प्रश्न (b) जिस

बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो, उसका नाम है

(a) एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार

(b) अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार

(c) पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार √

(d) इनमें से कोई नहीं।

प्रश्न (c) वस्तु की

कीमत एवं माँग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है

(a) केवल एकाधिकार का

(b) केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता

(c) और (b) दोनों में √

(d) केवल पूर्ण प्रतियोगिता।

प्रश्न (d) निम्नलिखित

में से किसके अनुसार, “किसी वस्तु की कीमत, माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा

निर्धारित होती है”

(a) जेवन्स

(b) वालरस

(c) मार्शल √

(d) इनमें से कोई नहीं।

प्रश्न (e) एकाधिकार

फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है

(a) औसत आय = सीमांत आगम √

(b) सीमांत आय = सीमांत लागत

(c) सीमान्त लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे

(d) (b) एवं (c) दोनों।

प्रश्न (f) बाजार

मूल्य पाया जाता है

(a) अल्पकालीन बाजार में √

(b) दीर्घकालीन बाजार में

(c) अति दीर्घकालीन बाजार में

(d) इनमें से कोई नहीं।

प्रश्न (g) एक फर्म

का माँग वक्र पूर्ण लोचदार होता है

(a) पूर्ण प्रतियोगिता √

(b) एकाधिकार

(c) एकाधिकारी प्रतियोगिता

(d) अल्पाधिकार।

प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. जिस कीमत पर माँग एवं पूर्ति बराबर होते हैं, उसे

……………………………. कीमत कहते हैं।

2. कीमत विभेद की सम्भावना …………………………………. बाजार में

उत्पन्न होती है।

3. एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर कुल आगम में

वृद्धि को …………………………….. कहते हैं।

4. यदि किसी वस्तु की आपूर्ति अपरिवर्तित रहती है तो

माँग में वृद्धि होने पर उस वस्तु की साम्य कीमत …………………………. जायेगी।

5. पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म ……………………..

होती है।

6. कीमत सीलिंग ………………………… द्वारा किया जाता है।

7. ……………………….. काल में माँग की शक्ति प्रभावशाली होती

है।

8. दो से अधिक फर्म का होना ……………………………. बाजार में

आवश्यक है।

9. फर्मों के समूह को ………………………………. कहते हैं।

10. पेट्रोल का बाजार …………………………….. होता है।

उत्तर: 1. सामान्य

2. एकाधिकारी

3. सीमान्त आगम

4. बढ़

5. कीमत स्वीकारक

6. सरकार

7. अल्प

8. अल्पाधिकार

9. उद्योग

10. अंतर्राष्ट्रीय।

प्रश्न 3. सत्य/असत्य का चयन कीजिए

1. ईटों का बाजार प्रादेशिक होता है।

2. सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है।

3. अपूर्ण प्रतियोगिता एक व्यावहारिक दशा है।

4. माँग तथा पूर्ति की शक्तियाँ लम्बी अवधि तक स्थायी

साम्य की अवस्था में रहती हैं।

5. माँग तथा पूर्ति दोनों में से किसी एक शक्ति

द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है।

6. पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म स्वयं मूल्य निर्धारित

करती है।

7. एकाधिकृत प्रतियोगिता का माँग वक्र अनिश्चित होता

है।

उत्तर: 1. असत्य

2. सत्य

3. सत्य

4. असत्य

5. असत्य

6. असत्य

7. सत्य।

प्रश्न 4. एक शब्द/वाक्य में उत्तर दीजिए

1. टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार

होता है?

2. बाजार मूल्य किसके चारों ओर घमता है?

3. दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को कौन – सा

लाभ प्राप्त होता है?

4. कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व किस

अर्थशास्त्री ने बताया था?

5. असामान्य लाभ या हानि किस प्रतियोगिता में होती

है?

6. व्यावहारिक जगत में किस प्रतियोगिता की स्थिति

नहीं पाई जाती है?

उत्तर: 1. अति अल्पकालीन

2. सामान्य मूल्य

3. सामान्य लाभ

4. प्रो. मार्शल ने

5. अपूर्ण प्रतियोगिता,

6. पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति।

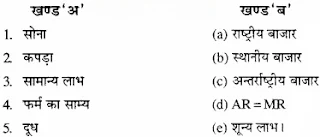

प्रश्न 5. सही जोड़ी बनाइए

उत्तर:

1.

(c)

2.

(a)

3.

(e)

4.

(d)

5.

(b).

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. बाजार

मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अन्तर स्पष्ट कीजिए?

उत्तर: बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अन्तर

बाजार मूल्य:

1. सामान्य मूल्य बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता

है। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है।

2, बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है। सामान्य

मूल्य एक काल्पनिक मूल्य होता है।

3. बाजार मूल्य का निर्धारण माँग एवं पूर्ति के

अस्थायी संतुलन द्वारा होता है।

4. बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा

माँग सामान्य मूल्य के निर्धारण में माँग की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है।

5. बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय तथा गैरपुनरुत्पादनीय

दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का होता है।

सामान्य मूल्य:

1. सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है।

2. सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य होता है।

3. सामान्य मूल्य का निर्धारण माँग और पूर्ति के

अस्थायी संतुलन द्वारा होता है।

4. पूर्ति अधिक प्रभावशाली होती है।

5. सामान्य मूल्य केवल पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही

होता है गैर – पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का नहीं।

प्रश्न 2. बाजार

मूल्य की विशेषताएँ लिखिए?

उत्तर: बाजार मूल्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं

1. बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य होता है। यह किसी

समय माँग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है।

2. बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वास्तव में

बाजार में वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है।

3. बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के इर्द – गिर्द

चक्कर लगाता रहता है। यह अधिक समय तक सामान्य मूल्य से बहुत ऊँचा या नीचा नहीं रह

सकता।

4. बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तुओं का होता है

चाहे वे निरुत्पादनीय हों अथवा पुनरुत्पादनीय।

5. बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा

माँग अधिक प्रभावशाली होती है। जब माँग बढ़ती है तो बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है और

जब माँग घटती है तो बाजार मूल्य भी घट जाता है।

प्रश्न 3. सामान्य

मूल्य की विशेषताएँ लिखिए?

उत्तर: सामान्य मूल्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं

1. सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है। अत:

सामान्य मूल्य माँग और पूर्ति के स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है।

2. सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय के बराबर होता है। यह

उत्पादन व्यय से बहुत ऊँचा या नीचा स्थायी रूप से नहीं रह सकता।

3. सामान्य मूल्य एक स्थायी मूल्य होता है, क्योंकि

यह माँग तथा पूर्ति की स्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है।

4. सामान्य मूल्य उन्हीं वस्तुओं का होता है, जिन्हें

पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जिन वस्तुओं को पुन: उत्पन्न नहीं

किया जा सकता, उनका सामान्य मूल्य नहीं होता।

5. सामान्य मूल्य के निर्धारण में माँग की अपेक्षा

पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 4.एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, यदि कीमत

1. संतुलन कीमत से अधिक और

2. संतुलन कीमत से कम होगी तो

बाजार में क्या प्रतिक्रियाएँ होंगी? समझाइए?

उत्तर:

1.

यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो: इस दशा में बाजार माँग, बाजार पूर्ति से

कम होगी अतः पूर्ति की अधिकता की स्थिति निर्मित हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा

विक्रेताओं में बढ़ेगी जिसके कारण विक्रेता कम कीमत भी स्वीकार कर लेगा। कीमत कम

होने से माँग बढ़ जाएगी एवं पूर्ति संकुचित हो जाएगी। ऐसा होने से बाजार कीमत

संतुलन कीमत के बराबर आ जाएगी।

2. यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम हो: इस परिस्थिति में बाजार माँग, पूर्ति से अधिक हो जाएगी तथा माँग की अधिकता हो जाएगी। इसके कारण क्रेताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्रेता अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। इस मूल्य का प्रभाव यह पड़ता है कि माँग कम या संकुचित हो जाती है तथा पूर्ति का विस्तार हो जाता है यह तब तक होता है जब तक कि बाजार कीमत, संतुलन कीमत के बराबर न आ जाए। इन दोनों परिस्थितियों को निम्न चित्रों की सहायता से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है

प्रश्न 5. पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ बताइये?

उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं

1. क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या:

पूर्ण प्रतियोगिता की सबसे पहली विशेषता यह है कि बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं

की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत

को प्रभावित करने की दशा में न हो।

2. वस्तुओं का समरूप होना: पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी

विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता का गुण होता

है। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत

नहीं ले सकता।

3. फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन: पूर्ण प्रतियोगिता

की तीसरी विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने तथा उद्योग को

छोड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

4. उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता: पूर्ण प्रतियोगिता

में उत्पत्ति के साधनों को एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने की पूरी स्वतंत्रता

रहती है। इसलिए उत्पत्ति के साधन पूर्णरूपेण गतिशील होते है।

5. विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव: पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एवं क्रेता एक – दूसरे के इतने अधिक निकट होते हैं कि इनमें विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है।

प्रश्न 6. पूर्ति

में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेखाचित्र द्वारा समझाइए?

उत्तर: माँग स्थिर रहने पर पूर्ति में परिवर्तन का मूल्य

पर Y प्रभाव पड़ना आवश्यक है। पूर्ति परिवर्तन की दो स्थितियाँ हो सकती हैं –

1. पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव: यदि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती

है तो उसका पूर्ति वक्र बायीं ओर खिसकेगा। पूर्ति वृद्धि का आशय है कि उसके

उत्पादक एवं विक्रेता वस्तु के निश्चित मूल्य पर उसकी अधिक मात्रा उत्पादित करने

एवं विक्रय करने को तत्पर रहेंगे।

रेखाचित्र के आधार पर DD माँग रेखा और SS पूर्ति वक्र के मध्य E बिन्दु संतुलन बिन्दु है। इस आधार पर OQ वस्तु की मात्रा का निर्धारण होता है। अब पूर्ति में वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र दायीं तरफ खिसक कर S1S1 हो जाता है । इस नये S1S1, वक्र DD माँग वक्र का E सन्तुलन होता है। अत: मात्रा बढ़कर OQ1, हो जाता है।

2. पूर्ति में कमी का प्रभाव: यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है, तो इसका आशय यह है कि उसके उत्पादक एवं विक्रेता वस्तु के निश्चित मूल्य पर उसकी कम मात्रा ही उत्पादित करने एवं विक्रय को तैयार होंगे। रेखाचित्र द्वारा DD रेखा माँग रेखा तथा SS रेखा पूर्ति रेखा है। E बिन्दु सन्तुलन बिन्दु है। यदि पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति रेखा बायीं ओर खिसक कर S1S1, हो जाता है और नयी सन्तुलन बिन्दु E1, प्राप्त होता है। अतः सन्तुलन मूल्य बढ़कर OP1, हो जाती है और सन्तुलन मात्रा घटकर OQ1 हो जाता है।

प्रश्न 7. जब एक

वस्तु का संतुलन मूल्य उसके बाजार मूल्य से कम हो जाता है तो विक्रेताओं में

प्रतिस्पर्धा होगी? इस कथन के संदर्भ में कारण सहित उत्तर दीजिए?

उत्तर: उक्त कथन सही है क्योंकि जब संतुलन मूल्य, बाजार मूल्य से कम होता है तो बाजार पूर्ति अधिक एवं बाजार माँग कम हो जाती है। इससे पूर्ति की अधिकता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में वस्तु के क्रेता कम एवं विक्रेता अधिक होते हैं इसके कारण विक्रेताओं में स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।

प्रश्न 8. एकाधिकारी

प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में किसी फर्म का संतुलन शून्य लाभ पर होने का क्या

कारण है?

उत्तर: एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में नए फर्मों का

प्रवेश दीर्घकाल में निर्बाध रूप से होता है। यदि कोई उद्योग या फर्म अल्पकाल में

धनात्मक अर्जित कर रही है तो इससे नवीन फर्मों का उद्योग में प्रवेश का आकर्षण

बढ़ेगा ऐसा तब तक होगा जब तक लाभ शून्य न हो जाए। यदि अल्पकाल में ही फर्मों को

हानि हो रही हो तो कुछ फर्मे या तो उत्पादन बंद कर देंगी या उद्योग को छोड़कर

बाजार से बहिर्गमन कर जाएँगी। पूर्ति में कमी आ जाएगी एवं इसके कारण संतुलन मूल्य

बढ़ेगा एवं ऐसा तब तक होगा जब तक लाभ शून्य की स्थिति में न आ जाए।

प्रश्न 9. एक फर्म

को मूल्य स्वीकारक फर्म कब कहा जाता है?

उत्तर: एक फर्म को मूल्य स्वीकारक फर्म तभी माना जाएगा जब

वस्तु की कीमत बाजार माँग और बाजार पर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और

फर्मों द्वारा इस मूल्य पर कितनी भी वस्तुओं का विक्रय किया जा सकता है एवं कोई भी

फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसके कारण हैं –

1. विक्रेताओं एवं क्रेताओं की बड़ी संख्या जो बाजार

की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते।

2. वस्तुएँ समरूप होती हैं। इसलिए कोई भी फर्म

प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करेगी तो क्रेता एक फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म

की ओर चले जाएँगे।

3. क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता

है। अतः प्रत्येक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है।

प्रश्न 10. पूर्ण

प्रतियोगिता में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन का क्या प्रभाव होता है?

समझाइए?

उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म

स्वतंत्रतापूर्वक उद्योग में प्रवेश कर सकती है एवं इच्छानुसार बहिर्गमन कर सकती

है। जब फर्मे अधिलाभ अर्जित करती हैं तो नई फर्मे लाभ की आशा में उद्योग में

प्रवेश करेंगी एवं इससे बाजार की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। इससे वस्तु की बाजार

कीमत कम हो जाएगी, लाभ कम हो जाएगा एवं फर्मे उद्योग को छोड़कर जाने लगेंगी। जब

सामान्य हानि की दशा रहेगी तो फर्ने उद्योग को छोड़कर जाने लगेंगी परिणामस्वरूप

बाजार की पूर्ति में कमी आ जाएगी। बाजार की पूर्ति कम होने से बाजार मूल्य बढ़

जाएगा एवं सामान्य हानि समाप्त होने लगेगी।

प्रश्न 11. एक कीमत

– स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमान्त सम्प्राप्ति में क्या संबंध है?

उत्तर: एक इकाई के कम या अधिक उत्पादन करने से। कुल सम्प्राप्ति में जो परिवर्तन आता है। उसे सीमान्त सम्प्राप्ति। कहते हैं। सूत्र –

एक कीमत स्वीकारक फर्म बाजार कीमत को ही स्वीकार करती है। अत: उसके लिए औसत सम्प्राप्ति, सीमान्त सम्प्राप्ति की तथा बाजार कीमत तीनों बराबर होते हैं। एक कीमत स्वीकारक फर्म के लिए सभी सीमान्त सम्प्राप्तियों को जोड़कर कुल सम्प्राप्ति – उत्पादन की गणना की जा सकती है।

प्रश्न 12. किसी आगत

की कीमत में वृद्धि एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है?

उत्तर: जब उत्पादन की एक आगत की कीमत (जैसे – भूमि की

लगान दर) में वृद्धि होती है, तो इसके परिणामस्वरूप निर्गत की उत्पादन लागत में भी

वृद्धि होती है। जिससे निर्गत के किसी भी स्तर पर फर्म की औसत लागत तथा सीमान्त

लागत में भी वृद्धि हो जाती है। सीमान्त लागत वक्र ऊपर/बायीं ओर खिसक जाता है। अतः

साधनों की कीमत/लागत बढ़ने से आपूर्ति वक्र ऊपर/बायीं ओर खिसक जाता है।

प्रश्न 13. मूल्य

निर्धारण में समय तत्व के महत्व की व्याख्या कीजिये?

उत्तर: किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में समय तत्व का

विशेष महत्व होता है। वस्तु का मूल्य हमेशा माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों

के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार में माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के

बीच रस्साकशी होती है। कभी माँग, पूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो कभी पूर्ति, माँग

से ज्यादा हो जाती है किन्तु इन दोनों शक्तियों को पूर्ण संतुलन बिन्दु तक पहुँचने

में समय लगता है। तब तक बाजार में अस्थायी साम्य बना रहता है। वस्तु के मूल्य

निर्धारण में समय तत्व का प्रभाव निम्न प्रकार पड़ता है –

1. अति अल्पकाल: यह वह समयावधि होती है जब वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है। यदि माँग बढ़

जाती है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जायेगा एवं माँग घट जाती है तो मूल्य घट जायेगा।

इसका कारण यह है कि मूल्य पर माँग का ही प्रभाव अधिक एवं पूर्ति का प्रभाव कम

देखने में आता है। माँग अनुसार पूर्ति समायोजित नहीं की जा सकती।

2. अल्पकाल: इस समयावधि में भी वस्तु की पूर्ति लगभग स्थिर रहती है। इसमें स्टॉक में

रखी गई मात्रा तक ही माँग को पूरा किया जा सकता है। इस काल में भी मूल्य पर माँग

का ही प्रभाव अधिक देखने में आता है। यहाँ भी माँग के अनुसार पूर्ति को पूर्णतः

समायोजित नहीं किया जा सकता है।

3. दीर्घकाल: यह वह समयावधि होती है जिसमें वस्तु की कीमत पर पूर्ति का प्रभाव अधिक

पड़ता है। समय इतना अधिक होता है कि माँग के अनुसार पूर्ति को समायोजित किया जा

सकता है।

4. अति दीर्घकाल: यह वह समयावधि है जिसमें न केवल उत्पादकों को माँग के अनुसार पूर्ति को

समायोजित करने का पूरा समय मिल जाता है, यहाँ तक पूर्ति पक्ष में उत्पादन की

मात्रा, तकनीक, संयंत्र के आकार – प्रकार एवं माँग पक्ष में जनसंख्या, रुचि, फैशन,

आय आदि में परिवर्तन दिखाई देता है।

प्रश्न 14. क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ – अधिकतमीकरण फर्म, जिसकी

बाजार कीमत सीमान्त लागत के बराबर नहीं है, उसका निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता

है? व्याख्या कीजिए?

उत्तर: प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी

बाजार कीमत, सीमान्त लागत से कम या अधिक है अर्थात् बराबर नहीं है। उसका निर्गत

स्तर सकारात्मक नहीं हो सकता है। निर्गत सतर के सकारात्मक होने के लिए

प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ – अधिकतमीकरण फर्म की बाजार कीमत तथा सीमान्त लागत का

बराबर होना आवश्यक है। प्रश्नानुसार, व्याख्या करने के लिए निर्गत स्तर के

सकारात्मक न होने की दो स्थितियाँ हो सकती हैं –

• बाजार कीमत सीमान्त लागत से अधिक होने पर,(MR

> MC)

• बाजार कीमत सीमान्त लागत से कम होने पर, (MR <

MC)

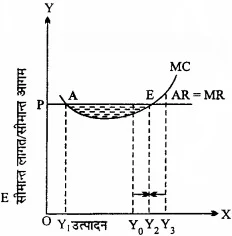

इस रेखाचित्र में Y1, के उत्पादन स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इससे कम

उत्पादन करने का तात्पर्य होगा कि कीमत सीमान्त लागत से कम (MR < MC) है। जिसके

फलस्वरूप फर्म को हानि होगी। इसलिए कोई भी फर्म ऐसा नहीं करेगी कि Y1, से कम

उत्पादन करे। इसका तात्पर्य यह है कि फर्म सकारात्मक उत्पादन करने के लिए Y1 से

अधिक उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। ऐसा करने पर यदि कीमत सीमान्त लागत से

अधिक हो जाती है, (MR > MC) तो फर्म उत्पादन बढ़ाने का लाभ प्राप्त करेगी। फर्म

अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए तब तक उत्पादन बढ़ाएगी जब तक कीमत सीमान्त लागत के

बराबर नहीं आ जाती है। (MR = MC)। चित्र में Y2 आ जाती है। (MR = MC)।

चित्र में Y2, उत्पादन के बाद भी उत्पादन बढ़ाना जारी रखती है, तो Y3 उत्पादन स्तर पर सीमान्त लागत कीमत से कम हो जाएगा अर्थात् MR < MC और फर्म के लाभ कम हो जाएँगे। इसलिए फर्म Y3, उत्पादन स्तर से पुन: Y2, उत्पादन के स्तर पर आएगी तथा E बिन्दु जो कि अधिकतम लाभ का बिन्दु है पर पहुँच जाएँगी। यही फर्म का सकारात्मक स्तर है। इस प्रकार से एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म Y2, स्तर से न कम और न ज्यादा उत्पादन करना चाहेगी। क्योंकि इस स्तर पर उसे अधिकतम लाभ मिल रहे हैं।

प्रश्न 15. क्या एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ – अधिकतमीकरण फर्म

सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है, जब सीमान्त लागत घट रही हो।

व्याख्या कीजिए?

उत्तर: प्रस्तुत रेखाचित्र से स्पष्ट है कि यदि फर्म निर्गत की q1, मात्रा का उत्पादन करती है, तो सीमान्त लागत, सीमान्त सम्प्राप्ति से अधिक होगी। जिससे फर्म को हानि Y उठानी पड़ेगी। फर्म उत्पादन मात्रा को तब तक बढ़ाएगी। जब तक MC = MR न हो जाए। बिन्दु B पर MC = MR है। फर्म का सकारात्मक निर्गत स्तर है। q1 से q2 निर्गत स्तरों के बीच सीमान्त लागत कम होती जा रही है। इसलिए इनके बीच का कोई भी निर्गत स्तर सकारात्मक निर्गत स्तर नहीं हो सकता है। अतः पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती है, जब सीमान्त लागत घट रही हो।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. संतुलन मूल्य का निर्धारण उदाहरण सहित समझाइए?

उत्तर: संतुलन मूल्य - पूर्ण प्रतियोगिता

में वस्तु की कीमत का निर्धारण माँग और पूर्ति की सापेक्षिक क्रियाओं के द्वारा

होता है। माँग और पूर्ति की शक्तियाँ ही इस कीमत का निर्धारण करती हैं। जिस कीमत

पर क्रेता, और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। यह मूल्य संतुलन मूल्य कहलाता

है। इस कीमत पर वस्तु की माँग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं तथा बाजार साफ हो

जाता है अर्थात् न तो कोई अतिरिक्त माँग होती है और न ही कोई अतिरिक्त पूर्ति।

तालिका – संतुलन – मूल्य वस्तु का मूल्य:

|

वस्तु

का

मूल्य |

वस्तु

की

मांग |

वस्तु

की

पूर्ति |

|

1 |

500 |

100 |

|

2 |

400 |

200 |

|

3 |

300 |

300 |

|

4 |

200 |

400 |

|

5 |

100 |

500 |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जब कीमत ₹ 1 है तब माँग 500 और पूर्ति

100 किलोग्राम है अर्थात् माँग पूर्ति से अधिक है, अत: कीमत में बढ़ने की

प्रवृत्ति होगी। कीमत बढ़ते – बढ़ते जब ₹ 3 पर पहुँचती है तब वस्तु की माँग और

पूर्ति दोनों ही 300 किलोग्राम हो जाती है। यहीं पर संतुलन होगा। यदि कीमत ₹ 5 हो

जाती है तो वस्तु की माँग 100 किलोग्राम तथा पूर्ति 500 किलोग्राम की होगी। इस

स्थिति में माँग की तुलना में पूर्ति अधिक होगी, अतः कीमत में घटने की प्रवृत्ति

प्रारंभ हो जायेगी और पुनः कीमत ₹ 3 पर जा पहुँचती है इस प्रकार उपर्युक्त तालिका

के अनुसार माँग और पूर्ति में संतुलन ₹ 3 कीमत पर होता है, अतः कीमत ₹ 3 निर्धारित

होती है चूँकि ₹ 3 की इस कीमत पर वस्तु की माँग और वस्तु की पूर्ति दोनों ही बराबर

है अतः कीमत में परिवर्तन होने की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी और संतुलन हो जायेगा।

प्रश्न 2. बाजार मूल्य का अर्थ लिखिए। अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य

निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए?

उत्तर: बाजार मूल्य का अर्थ - बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर अल्पकाल में माँग और पूर्ति के बीच अस्थायी संतुलन होता है। अल्पकाल से तात्पर्य, समय की उस अवधि से है जिनमें वस्तु की पूर्ति को उसकी माँगों के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता है। बाजार मूल्य का निर्धारण वस्तु की माँग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा होता है। अल्पकाल में जिस मूल्य पर वस्तुओं का क्रय – विक्रय होता है, वही बाजार मूल्य कहलाता है।

अति

अल्पकाल में मूल्य – निर्धारण:

अति अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कुल पूर्ति स्थिर रहती है। अति अल्पकाल

में समय इतना कम होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता।

इस दृष्टि। से नाशवान वस्तुओं में अति अल्पकाल या बाजार अवधि प्रायः एक दिन तथा

टिकाऊ वस्तुओं की बाजार अवधि कुछ दिन या कुछ सप्ताह होती है।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण:

प्रस्तुत रेखाचित्र में पूर्ति स्थिर होने के कारण पूर्ति रेखा SQ को एक

खड़ी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। OQ पूर्ति स्थिर है। माँग रेखा DD

है। माँग तथा पूर्ति रेखा एक – दूसरे को P बिन्दु पर काट रही है। अत: वस्तु की

कीमत PQ निर्धारित होती है। यदि माँग बढ़ाकर D1,D1, हो जाती है तो कीमत बढ़कर PQ

हो जाती है। यदि माँग घटकर D2,D2, हो जाती है तो कीमत घटकर P1Q हो जाती है।

प्रश्न 3. पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? रेखाचित्र

द्वारा स्पष्ट कीजिए?

> पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य

निर्धारण को निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट कीजिए?

1. वस्तु की माँग

2. वस्तु की पूर्ति

3. माँग व पूर्ति का संतुलन।

उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण:

पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार का होता है, इस संबंध

में प्राचीन अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद रहा, मुख्यत: दो विचारधाराएँ प्रचलित

थीं। एक विचार के समर्थक एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि थे, जिनके अनुसार किसी वस्तु का

मूल्य उसकी उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है। इसके विपरीत, दूसरी विचारधारा

के समर्थकों वालरस, जेवेन्स आदि के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत

पर नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता अर्थात् सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर करता है।

1. वस्तु की माँग: किसी वस्तु की माँग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु

की माँग उस वस्तु में निहित उपयोगिता के कारण करता है। उपभोक्ता वस्तु का कितना

मूल्य देगा, यह वस्तु की सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर करता है। उपभोक्ता किसी भी

दशा में वस्तु की सीमान्त उपयोगिता में अधिक मूल्य नहीं देगा। इस प्रकार उपभोक्ता

के लिए वस्तु की सीमान्त उपयोगिता वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करती

है।

2. वस्तु की पूर्ति: किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादकों द्वारा की जाती है। वस्तु के उत्पादन में

चूँकि उत्पादकों को कुछ लागतें वहन करनी पड़ती हैं, इसलिए वह अपनी वस्तु का मूल्य

कम से कम सीमान्त लागत के बराबर अवश्य प्राप्त करना चाहेंगे। इस प्रकार सीमान्त

लागत किसी वस्तु के मूल्य की निम्नतम सीमा को बताती है।

3. माँग व पूर्ति का संतुलन: उपभोक्ता वस्तु की कीमत उसकी सीमान्त उपयोगिता से अधिक नहीं देगा तथा उत्पादक वस्तु की कीमत उसकी सीमान्त लागत से कम नहीं लेगा। अतः वस्तु की कीमत इन दोनों सीमाओं के बीच में कहीं निर्धारित होगी। प्रत्येक क्रेता इस बात का प्रयास करता है कि उसे वस्तु की कम से कम कीमत चुकानी पड़े। प्रत्येक विक्रेता इस बात का प्रयास करता है कि वह वस्तु की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति में क्रेता एवं विक्रेता में – सौदेबाजी चलती रहती है तथा माँग एवं पूर्ति की शक्तियाँ एकदूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। अन्त में वस्तु की कीमत है| उस बिन्दु पर निर्धारित होती है, जहाँ पर कि वस्तु की माँगी जाने वाली मात्रा तथा वस्तु की पूर्ति मात्रा आपस में बराबर हो जाती है। इसी को साम्य मूल्य कहते हैं।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण: प्रस्तुत चित्र में OX आधार रेखा पर वस्तु की माँग व पूर्ति तथा OY लम्ब रेखा पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में DD माँग वक्र तथा SS पूर्ति वक्र हैं । ये दोनों एक – दूसरे को E बिन्दु पर काटते हैं। यह साम्य बिन्दु है। इस बिन्दु पर मूल्य OP या OE होगा तथा मात्रा OQ होगी। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण माँग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा साम्य बिन्दु पर किया जाता है।

प्रश्न 4. पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता

काल्पनिक है?

> “पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना है।”

स्पष्ट कीजिये?

> क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पना

मात्र है? मुख्य कारण बताइये?

उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा:

श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, “पूर्ण प्रतियोगिता तब पायी जाती है, जब

प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए माँग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ यह

है कि प्रथम, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता को

उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही थोड़ा – सा भाग प्राप्त

होता है तथा दूसरे सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव कराने की दृष्टि

से समान होते हैं, जिससे कि बाजार पूर्ण हो जाता है।”

क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है:

पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक काल्पनिक दशा है, क्योंकि

1. क्रेताओं एवं विक्रेताओं का बड़ी संख्या में न होना: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी दशा है

जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन व्यावहारिक जगत में

यह बात सही नहीं है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के उत्पादक सीमित होते हैं जबकि

उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है।”

2. वस्तु का समरूप न होना: पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक शर्त है कि

वस्तुएँ समरूप होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। प्राय: हम जिन

वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे सब वस्तुएँ आकारप्रकार तथा गुणों में एक – दूसरे के

समान नहीं होती हैं।

3. फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन न होना: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह शर्त रहती

है कि कोई भी फर्म, उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा उद्योग से बहिर्गमन कर सकती

हैं लेकिन व्यवहार में सरकारी हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं होता है।

4. बाजार का पूर्ण ज्ञान न होना: पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यह शर्त रहती

है कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं में निकट का सम्पर्क होता है, लेकिन व्यावहारिक जगत

में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को इस बात की जानकारी नहीं रहती कि कौन – सी वस्तु

कहाँ तथा किस कीमत में बेची या खरीदी जा सकती है।

5. उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता न होना: उत्पत्ति के साधन पूर्ण प्रतियोगिता में

पूर्ण गतिशील होते हैं, यह मान्यता भी गलत है।

6. परिवहन लागतों का शून्य होना संभव नहीं: वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में परिवहन व्यय भी होते हैं। अतः परिवहन लागतों का शून्य होना संभव नहीं है।

प्रश्न 5. पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में दीर्घकाल में किसी वस्तु का

मूल्य कैसे निश्चित होता है? समझाइये?

उत्तर: दीर्घकाल (Long Period) दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तथा जिनका माँग के अनुरूप पूर्ति में समायोजन किया जा सकता है। इस समयावधि में अन्य फर्मे उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं एवं वर्तमान फर्मे उद्योग से बहिर्गमन कर सकती हैं तथा सभी फर्मे अपने उत्पादन की क्षमता को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकती हैं। दीर्घकाल में वस्तु के मूल्य निर्धारण में उसके उत्पादन की लागत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस समयावधि में वस्तु का मूल्य उसकी औसत न्यूनतम लागत के बराबर होगा

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण: प्रस्तुत रेखाचित्र में उद्योग की माँग व पूर्ति की शक्तियाँ E वस्तु की मात्रा – साम्य बिन्दु पर OP कीमत का निर्धारण करती हैं तथा उद्योग में कुल OQ मात्रा तक वस्तुओं का क्रय – विक्रय किया जाता है। यही OP कीमत फ़र्म के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। यह कीमत दीर्घकालीन औसत लागत (LAC) तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत (LMC) के बराबर है। फर्म का संतुलन P बिन्दु पर होता है। फर्म OK मात्रा बेचकर न्यूनतम औसत लागत OR पर उत्पादन करती है। फर्म को यहाँ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अर्थात् यहाँ P = LAC = LMC = LAR = LMR है। इस काल में कीमत, उत्पादन लागत पर निर्भर करेगी, जो स्वयं उत्पत्ति के नियमों पर आधारित है।

प्रश्न 6. माँग में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?

रेखाचित्र द्वारा समझाइए?

उत्तर: वस्तु विशेष के मूल्य स्थिर रहने पर भी दूसरी

वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन अथवा फैशन, रुचि

आदि परिवर्तित होने से माँग घट-बढ़ सकती है। दूसरे शब्दों में माँग वक्र खिसक सकता

है।

1. माँग में वृद्धि का प्रभाव: यदि किसी वस्तु की माँग में वृद्धि होती है तथा पूर्ति यथावत् रहती है, तो बाजार में इस वस्तु का मूल्य बढ़ जायेगा क्योंकि इस दशा में उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु को अधिक मूल्य पर विक्रय कर सकेगा और मात्रा अधिक होने। पर माँग में भी वृद्धि होगा। रेखाचित्र में DD माँग रेखा और SS पूर्ति रेखा बिन्दु E पर काटती है। वस्तु की कीमत OP तथा वस्तु की मात्रा। OQ निर्धारित होता है। माँग में वृद्धि के कारण माँग रेखा खिसक कर D1D1, हो जाता है। नये माँग रेखा पूर्ति वक्र को E1, बिन्दु पर संतुलन करता है, जब संतुलन मूल्य बढ़कर E1Q1 और संतुलन मात्रा OQ1, हो। जाती है। अर्थात् माँग बढ़ने से मूल्य भी बढ़ता है।

2. माँग में कमी का प्रभाव: पूर्ति वक्र यथावत् रहने पर जब माँग में कमी या माँग वक्र बायीं ओर खिसकता है तो संतुलन मूल्य और संतुलन की मात्रा दोनों में कमी हो जाती है। रेखाचित्र में DD माँग रेखा तथा SS पूर्ति रेखा है, E संतुलन बिन्दु है और OQ1 संतुलन की मात्रा है। माँग में कमी के कारण माँग वक्र बायीं ओर खिसक कर D1D1 और मात्रा OQ, रह जाती है। अतः जब वस्तु विशेष पर माँग में कमी आती है, तो उसका मूल्य भी गिर जाता है।

प्रश्न 7. पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ बताइये?

उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता की

प्रमुख

विशेषताएँ

निम्नांकित

हैं

1. क्रेताओं और विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या: पूर्ण प्रतियोगिता

की

सबसे

पहली

विशेषता

यह

है

कि

बाजार

में

क्रेताओं

एवं

विक्रेताओं

की

संख्या

इतनी

अधिक

होनी

चाहिए

कि

कोई

भी

क्रेता

या

विक्रेता

अकेले

वस्तु

की

कीमत

को

प्रभावित

करने

की

दशा

में

न

हो।

2. वस्तुओं का समरूप होना: पूर्ण प्रतियोगिता

की

दूसरी

विशेषता

यह

है

कि

विभिन्न

फर्मों

द्वारा

उत्पादित

वस्तुओं

में

समरूपता

का

गुण

होता

है।

उत्पादन

में

समरूपता

होने

के

कारण

विक्रेता

बाजार

में

प्रचलित

मूल्य

से

अधिक

कीमत

नहीं

ले

सकता।

3. फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन: पूर्ण प्रतियोगिता

की

तीसरी

विशेषता

यह

है

कि

विभिन्न

फर्मों

को

उद्योग

में

प्रवेश

करने

तथा

उद्योग

को

छोड़ने

की

पूर्ण

स्वतंत्रता

होती

है।

4. उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता: पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधनों को एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। इसलिए उत्पत्ति के साधन पूर्णरूपेण गतिशील होते है।

5. विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव: पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एवं क्रेता एक – दूसरे के इतने अधिक निकट होते हैं कि इनमें विक्रय एवं परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है।